發現畫面的人,專訪攝影師 Puzzleman——讓杯子有機會不是杯子

發現畫面的人

Puzzleman 告訴我們,他覺得以前的澳門很像台南。

「在沒有很多賭場以前,大家生活都很簡單啊。雖然以前經濟沒那麼發達,可是大家玩得很開心嘛。現在大家賺錢,賺到錢假日就跑去花錢吃東西,然後路上又擠滿中國遊客。應該沒有人會喜歡現在這種感覺。」

「我比較喜歡以前的澳門。」他說。

令人意外的,成為攝影師之後,他不曾回到澳門拍攝作品。生活在台北,熱愛日本,收藏他過去幾年作品的圖虫網站相簿裡,有他鏡頭下壅塞卻看起來篤定的板橋、在日本空曠街道上隨手拍下的大猩猩雕像、抱著魚布偶停在鬧區斑馬線上的少女。2016 年的講座上,他說那時之所以想讓模特兒抱著魚,是因為路上的人群就像魚,只不過他們自己沒有發現而已。

那並不是他在拍攝前想到的點子,而是走進人群之後才靈機一動。直到在攝影界站穩腳步的此刻,Puzzleman 拍攝前依然希望自己保有這種隨性的狀態。「也不是說完全不計劃,事前還是有安排。但比起拍出計劃好的東西,我真的比較喜歡那種隨機的東西。那真的是我拍攝時最大的樂趣,就是驚喜。」

為了讓自己驚喜,偶爾犧牲效率。即便最簡單的燈光,他也習慣在現場換位擺來擺去。案子多了以後,他身邊有幫忙弄場景的合作團隊,有時到了現場,會議時討論好的東西卻依然被推翻。他搔搔頭,說:他們應該也覺得我的案子不太好做吧?

「我設定的時候可能告訴他『這個東西放在這邊』,可是到了當下,某一個人拿著這個東西經過,如果我覺得『啊,其實這樣比較有趣』,我就會馬上改。其實就很⋯⋯真的是很隨性。」

講座上,他聊到他最精彩的照片之一,幾張手機 sim 卡插進盒裝奶油中,奶油盒白色的材質、黃色的奶油,以及為了方便撕開封膜而切割的一角,竟恰恰與 sim 卡為了吻合插槽的缺角與銅黃色金屬漂亮呼應。怎麼想到的?他的回答卻好像根本沒想:「因為出國去日本要換很多張 sim 卡,然後飛機上會拿到這種盒裝奶油,剛好都是旅行會碰到的東西,就把它們擺在一起。」

與其說 Puzzleman 構造了畫面,他更像是一個發現畫面的人。

.jpg)

他不在澳門拍照,也和這一點有關。並非在澳門沒有「拍照的衝動」,而是他與故鄉的關係太過複雜,太有可能出現他發現之後、還無法面對的東西。

「我不會拿相機拍我的父母。我⋯⋯我不太敢。你拿起相機看你的父母,你就會想到,噢,這個人把你養大什麼什麼的,很多事情會冒出來。我也不敢用相機去好好拍澳門這個題材,因為很多回憶⋯⋯我覺得我還要再成熟一點才能面對這個問題。」

2006 年,他離開澳門,進了台藝大圖文傳播系。問他為什麼選圖傳,他說自己喜歡藝術,但不會畫畫,報視傳系不可能上,「想說那就報圖傳系好了,不用考術科。」

他就這樣來到他口中「灰灰的、有種很悶的陰鬱」的台北,在這個城市成為了攝影師。

無人帶路的城市

Puzzleman 的父親是維修技術人員,母親是包裝工人,比他大四歲的姊姊現在就在澳門的賭場工作。他原以為姊姊比他更可能走藝術這條路,小時候她看許多藝文雜誌,聽如今 Puzzleman 現在已經想不起來、但以前覺得很厲害的音樂。他常偷偷拿她的東西來聽來看,等再長大一些,他把自己的零用錢拿來買香港《Milk X》雜誌,每一個禮拜。

「看看,就覺得那個世界很有趣。他們講的話、他們介紹的東西,藝術設計的世界真的好有趣。」他重複了好幾次「有趣」,語氣裡不是詞窮,而是急切。

最愛日本,也是閱讀的召喚。小時候看《叮噹貓》(哆啦A夢),他看見漫畫裡房屋構造工整,像一個個盒子;成年之後第一次到日本,看到房子真的長那樣,感動不已。

高中時,他第一次拿起相機。那是一台很簡單的數位傻瓜相機,父親買的。買它也不是特別為了什麼目的,就是每個家庭都會有的一台拍照用的相機。

後來,父親尾牙又抽到了一台比較好的相機,也落入 Puzzleman 手裡。

來到台北以後,不能不說他沒有失望,但那失望卻不全然是負面的。圖傳系的課程綱要中雖然有「看起來與藝術比較相關」的課程,但同時跨到傳播專業,因此也有許多與藝術完全搭不上邊的東西。Puzzleman 從沒想過自己上了大學之後要學統計。

被少年時閱讀的雜誌所吸引,想著敲開藝術大門來到異國,考上大學之後卻發現自己在系上碰到藝術的機會並不多。「我們系最好的地方就是,沒有人在管,你做什麼都可以。但你就要自己努力。」

發現現實與想像不符的不只他。同屆同學中有人在學時就自學韓文,自己進貨,還沒畢業就在學校經營起網拍事業來。有人研究撒隆巴斯貼布。也有人像 Puzzleman 一樣從身邊的朋友拍起,開始了攝影。

Puzzleman 的第一場攝影展就是與同學徐詩琪、徐聖淵一起在恆昶藝廊舉辦的《我們在樹下挖了個兔子洞》。而曾擔任甜約翰〈降雨機率〉、Chick en Chicks〈徐志摩〉等音樂影像的動態攝影,與 BEMORAL、PAP magazine 等品牌雜誌合作的導演/攝影師 LIN YEN CHOU,也是 Puzzleman 同班四年的大學同學。

還在學校的時候,他們少聊和創作有關的事。只像一般學生一樣講幹話、酸學校,罵討厭的老師。

準備資料時讀到 Puzzleman 在學時的幾篇論文,其中一篇 2011 年的《Facebook 社群網站的涉入程度與人際關係研究》,研究社群對互動的影響。好奇當時的研究對他的攝影有什麼影響,他卻欲言又止起來。

「沒有,那只是跟同學一組,因為我們系畢業之前要寫一個論文⋯⋯因為是傳播系,也不一定要跟藝術有關係⋯⋯」

有些答非所問,吞吞吐吐一陣,他才說:有些同學比較用功、會把論文做多一點,然後其他同學「可能就加個名字上去」。

我有些訝異,「加個名字上去?」

「對,所以那個主要不是我做的⋯⋯」

「原來如此,真是抱歉⋯⋯」

「沒關係⋯⋯」不知為何,對話最後是他安慰起我來。

台北這個城市給予 Puzzleman 的繆思,到頭來不在理論與學業,而是這座城市本身。一開始,台北的沉鬱讓他的鏡頭能躲就躲,最討厭下雨天前潮濕黯淡的狀態,常常只想待在室內。因為想拍人,才不得不把作為背景的城市拍進來。2016 年受訪,他說台北已經沒辦法給他靈感了。

四年前搬到市區之後,他才發現台北的沉悶有另一面。

「以前住板橋,跟朋友見面都趕著回家,就不會放太多時間看這個地方。可是現在我住附近,如果去個一〇一,回程不用太久、可以走路或是騎腳踏車回家。以前覺得台北市是一個已經整理好的、很完整的地方,不會有什麼有趣的東西。但慢慢看這個地方,才發現台北也有它的縫隙、它還沒有 organized 的地方。」

他不喜歡完整,不喜歡穩定。直到改變了觀看的速度,才又興奮起來。

留在台北,一方面因為畢業之後開始接到案子,另一方面也因為台北畢竟沒有讓他毫無新的感受。「新鮮感很重要。你生活在這個地方、習慣了,最後就會沒有新鮮感讓你去做拍照這件事。」

如此排斥習慣,不會沒有安全感嗎?

「也沒有到排斥啦,」他說,「還是要有計劃,有能掌握的部份。可是,你要在這個東西上再建立一個新的狀態出來。」

從呼吸到憋氣

最早,他拍朋友。2013 年的自製攝影集《XL》、2018 年的《爱してる》,被攝者都是與他極為親近之人。待在系辦裡,隨手拿起相機,也不會特地和朋友說「要拍囉」,朋友們也都習以為常。「拍朋友就是呼吸的感覺。隨便,都隨便。」他說。

第一次接案,是某個出來做服裝品牌的同學。彼此認識,自由度也高,同學找來新人演員王真琳當模特兒,Puzzleman 玩得盡興,那時還沒想過要把攝影當成職業。作品釋出後,另一個服裝品牌 tan tan studio 找上了他,說很喜歡那樣的風格,讓他自由地玩一系列。

正式接案以後,這樣的工作模式當然難得。有時業主因為喜歡 Puzzleman 的風格找上門來,他反而不知道該怎麼辦。「後來覺得是我自己想太多了,我一直想把東西變得好玩,可是有時候他們其實只是要一個很簡單、很美麗的照片就好。我慢慢學到,可能不是每個人都會那麼有興趣跟你玩。他們只想要完成工作。」

「每次拿到案子,我會想,這是有趣的嗎?還是只是工作?如果只是一個工作,我就把它拍得穩穩的,符合他們會喜歡的樣子。如果他們讓你有空間,我再把我自己放進來。」

因為一開始像呼吸,後來的經驗反倒像學著憋氣。Puzzleman 從來沒有當過攝影助理,不知道其他的攝影是怎麼拍的,只能自己從經驗中偵錯。自己想拍的東西套在每一次模特兒身上也不見得總是成立,他倒不怎麼緊張,「到現在我其實還不知道我的攝影師朋友他們怎麼拍棚拍。可是我覺得這一塊就自己想像好了。照別人的工作方法拍,作品也會被別人影響。」

他習慣蒐集各式各樣的道具,家裡有個倉庫專門放他在隨手買下的東西。拍攝時,他偶爾會帶著一箱東西到現場,但也不是每樣東西都會用上。

「我每次設定拍攝的東西的時候,只會設定好 70%。如果模特兒狀態好的話,拍的過程他就會回饋我一個很好的東西,然後在那上面加一點自己的東西進去,慢慢往上疊。這都是現場碰撞出來的。就像在打球一樣。」

Puzzleman 說,這個理想狀態,大概每拍五個案子會出現一次。

假設拍底片,拍到第二卷,模特兒慢慢來到這種良好的互動狀態;最好的照片可能出現在第三卷。正因講求現場的碰撞,許多細節都成為不可知的變因。有時僅僅只是妝髪闖進來整理,Puzzleman 和模特之間的感覺就再也沒有回來。

「現在接案,不是都要連電腦即時看照片嗎?我很不喜歡這個。拍一拍,然後客戶就在看畫面,做編輯啊、叫我等一下啊⋯⋯然後感覺就救不回來了。」

從他的作品中,很難看出他對臨場如此在意:畫面中,模特兒非日常的姿勢、與景物之間帶有詭氣的互動,看起來有如琢磨良久。

如何將臨場的靈光即時有效地捕捉下來,傳遞給被攝對象?Puzzleman 頓了頓,緩緩地說,溝通並不一定是介入。若拍的是素人,沒有模特經驗,他們就會很需要各種動作指令,這種時候攝影師指令越多越能給予他們安全感;反之,如果是習慣鏡頭的模特兒,他便會減少動作上的指示,改為說明感覺、氛圍,彼此便足以擦出火花。

不讓杯子只當一個杯子

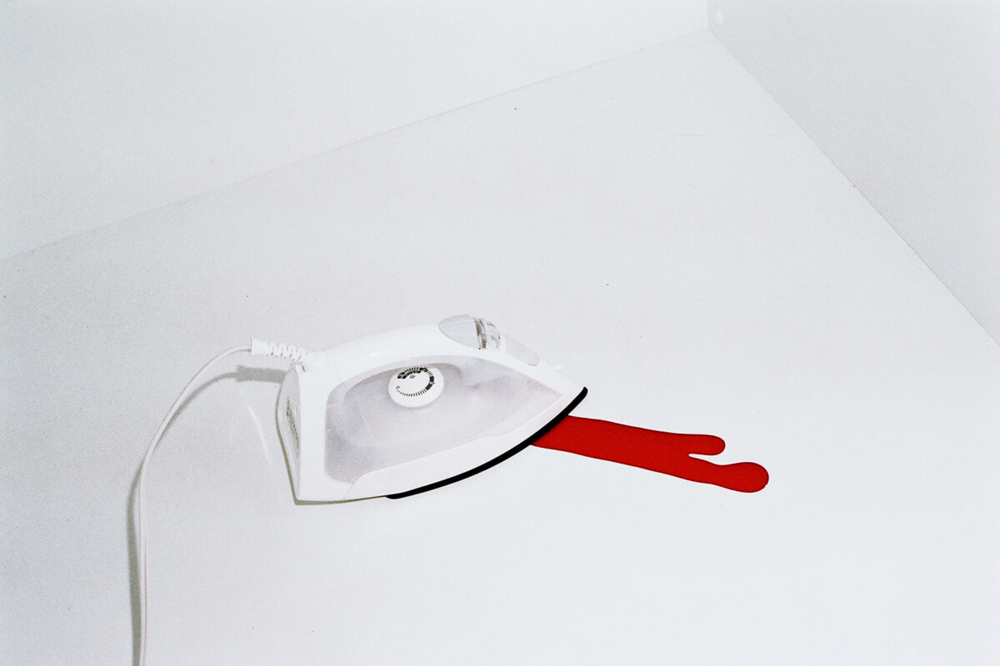

不只有插進奶油裡的 sim 卡,Puzzleman 還拍出躺在雪上的玉子燒、連成毛蟲的氣球、以腳尖為圓心的圓規。然而,作品卻意料之外地不太帶有強烈的超現實疏離感——Puzzleman 所拍攝的物件,在畫面中依然十分貼合它們在現實中的原形,sim 卡還是 sim 卡、氣球還是氣球,它們在照片中沒有外觀或甚至功能上的異質化、而是保持原原本本的樣子,與另一物接合。這樣的美學,讓觀者感受到攝影師對待被攝物的某種溫柔。

他說,他最近正在嘗試拍攝「與時間無關」的作品:更確切地說,Puzzleman 正在嘗試打斷因為時間的連續性而被賦予意義的狀態:當我們拿起一個杯子喝水,是因處在連續時間的一連串動作中,杯子才吻合了承裝液體的功能意義。藉由攝影破壞這一點,將物件從既定的意義中解放出來,是他正在嘗試的目標。

「如果全部都維持、設定好了,就變成在拍動態影片吧?所有場景設定好、光設定好,畫面動作設計好,然後拍下去,就會變成那個樣子;可是我覺得平面攝影不應該是這樣。」

平面攝影不是讓杯子當一個杯子,而是讓杯子有機會是別的東西。

聽完他的創作觀,不難想像他對杜象有愛:尿斗換個方向擺放、更換場域之後,意義完全改變。

為什麼會喜歡這種狀態?他又提起自己的童年。

「我很喜歡看著日常生活中的東西。很喜歡發呆,盯著一個東西看。心裡想的可能是『喔這個杯子,反光好漂亮喔』,然後再想『如果把它這個美麗的反光拍下來了,那它就只是個杯子。』」語氣有些惋惜。

如果覺得美,為什麼不希望事物維持它們本來的意義呢?我往下追問,Puzzleman 自己似乎也還在摸索。「也不是不希望它們處在日常,是後來慢慢在拍攝的過程中,慢慢累積下來的叛逆⋯⋯因為我從小就喜歡,呃……看日常生活的東西⋯⋯」

開始有些跳針,我決定換個方式:「你在家裡盯著看最久的東西是什麼?還記得嗎?」

他側著頭,忽然想到了什麼,「小時候很喜歡玩那種機器人。就是可以變形、一隻一隻是個體,但是也可以合體變成一個大機器人的那種。好像是五個東西可以變成一個大的⋯⋯」

原來是特攝戰隊?原本長得像獅子或老鷹的機械動物,其實是某個機器人的右手或左腿。「把它們分離的時候會『喔~』這樣子,合體的過程也很有趣。我組裝它們的時候就會發現,喔,原來那些細節是為了合體的目的而存在的。」

我以為 Puzzleman 這個名字是這樣來的:拼圖,組裝⋯⋯結果不是。到了台灣以後,他開始用 MSN,要取線上名。睡一覺起來,就決定叫 Puzzleman。

「因為我是先想到中文名字,謎語人。很神祕、很未知的東西。」

「你希望自己是那樣嗎?」

「也可能是我這樣看這個世界吧。都還是未知的。」事物在他眼中是一個個沒有答案的謎語,永遠有可能是別的東西。

沒想到,澳門的小孩也看戰隊機器人長大。問他還記不記得是哪一部,他說忘記叫什麼名字了,只記得有老虎和恐龍。

.jpg)