為什麼婆婆過世的時候,我一滴淚也掉不出來呢:鄭宜農《孤獨培養皿》

編按:在新書《孤獨培養皿》中,鄭宜農指出了孤獨的雙面性:一邊是因殊異的生命經驗所養成的獨特心靈、時時追求著「成為唯一」的積極意義;另一邊則是因這份特別所導致的孤寂處境,在「被愛」的需求驅使下,使人偶爾會往「符合他者期待」的那方傾斜。鄭宜農藉書寫回溯自己的童年與少年時代,表述自己在上述兩種傾向的拉鋸之中尋找「理想的孤獨」的過程。對讀者而言,這是她生命史的揭露,但對身為作者的她,這份書寫不只是回憶,也是此刻自我認同的錨定。

篇章之間,除了反視自身,不同時期的鄭宜農所眼見的他人,他們看似與她無關的行為、他們被其他人如何對待,也反饋回鄭宜農的生命中,消化為她看世界的目光。童年時與家人賃居小公寓的經驗、與鄰住同學的相熟與漸行漸遠、青春期在校園對身體與外貌的審視、戀愛的啟蒙與幼稚,在在皆有她對自身的反省,也有至今沒有放下的倔強。這些思索,在鄭宜農筆下特意對「聲音」的描寫之中開展。

收錄於本書中的〈房間〉,寫到五、六歲時與親族相處的時光,圍繞著一個當時鄭宜農不能自答的疑惑:為什麼,婆婆(外婆)過世的時候,我明明很悲傷,卻哭不出來呢?

當年,那間房間位於老家進門右手邊,廚房的最外部。坪數大約四張榻榻米,地板以木樁架高,底下簍空。以前我們時不時懷疑裡面藏著家鼠,不過我不是太害怕牠們,甚至覺得有點可愛。

房間內部燈光明亮,加上有兩張對外窗,是一個讓人能夠安心待在裡面的空間。孩子們喜歡窩在那裡玩耍,有時候也會一起打地鋪睡午覺。

大概在我五、六歲左右,只要回鄉,總期待著和幾個年紀相仿的弟妹聚在一起玩,其中,一款名為「老師說」的遊戲曾經在那間房間裡風靡一時。

「老師說」顧名思義,就是一個人當老師,其他人當學生,學生不管怎麼樣都要聽老師的話,有點類似扮家家酒的教室版。因為年紀最大,大人總要我是弟弟妹妹的榜樣,那麼在這個遊戲裡,我理應就是當老師的人了。

不過我的教師生涯,其實可以說是各種挫敗的總和。

父親排名老二,前後總共有四個兄妹。大堂妹、三堂弟跟么妹,是排行老四的,也就是最小叔叔的孩子;二堂弟底下也有一個妹妹和一個弟弟,他們則是老三的孩子,加上長孫我本人,一共是七個小孩,最大跟最小相差十二歲。

而在開始懂事的年紀,大堂妹跟三堂弟這對姊弟,便可以說是我輩裡最叛逆暴走的代表。

在剛開始能夠好好講話的年紀,這對姊弟幾乎每天都在打架。那段時間,他們的爸爸、我的四叔生病了,四嬸一面照顧丈夫病痛,同時自己身上正懷著第三個孩子,也就是本家最小的妹妹。在她娘家,男丁是顧家主力,女孩子相對來說,甚至是有如負擔一般的存在,那麼在丈夫生病期間懷上的女孩呢? 我不確定他們會怎麼去定義,也或許是覺得那樣的定義太愚蠢而決定不去記得,我記得的只是,這對姊弟的母親,曾有那麼一度是一個不太快樂的大人。

可能因為這樣,大堂妹總是皺著眉心、拳頭握緊,一個不爽就往弟弟身上揍。弟弟也不是省油的燈,被打就是要打回去啊不然呢。

面對著扭打成一團的這對姊弟,「老師」我本人當然是要出力阻止的。在當時的我的觀念裡,大的就是要懂事,就是要讓小的,所以我指令很自然是下在姊姊身上。「妳怎麼這樣啊? 妳太壞了!」總是這樣邊拿著老師專屬的直尺揮舞,邊吼叫邊拉著姊姊的腰。

然而,每次就在姊姊決定轉過身與我對峙之時,弟弟竟都在那一瞬間擋到她前面,往我身上一推,接下來,兩個人就一起騎在我身上,一個咬我手臂、一個抓我頭髮那樣的。在這對情比金堅的姊弟聯手下,我再再意識到,原來,自己有可能才是那個真正壞的人。

大概就是在那不久之後,四叔的病情開始變得不太樂觀了。

我從小就有一個困擾,這個困擾最早來自於婆婆的過世。婆婆就是我媽媽的媽媽,她是一個非常有趣的人,頂著一頭歐陽菲菲爆炸頭,穿著復古旗袍,在台中公園裡唱歌給老人家們聽,並靠著以此收取而來的紅包維生。現在回想起來,她嗓音真是棒,嘹亮之中有許許多多我長大才慢慢聽懂的故事性在裡面,加上長得又很華麗,自然受到公園裡同儕們的喜愛。

小時候跟婆婆之間,存在著一種既親密又生疏的關係。久久見到一次,單獨相處的時候總是非常快樂,我們會一起去山裡散步,一邊唱歌,她一邊摘採山上的芒草編織成小狗或小鳥,讓我沿路把玩。一起去陽明山國家公園的時候,她買了一隻會飛的發條鳥給我,翅膀是美國國旗的圖案,但我才玩一下下,那鳥便飛到噴水池中央再也撿不到了。

我好傷心,幾乎快要哭出來。

我覺得自己讓婆婆失望。

但我一邊喜歡著她的獨特,一邊也同時感到困擾,我可以感受到旁人看待她的眼光,裡面夾雜著各種不解甚至輕蔑。

長大之後回想,才慢慢明白,原來婆婆確實不是一個社會化的人,她的造型以及她的姿態,在當時人眼中可謂瘋狂不羈。

這樣的婆婆,在我三、四歲左右突然中風,變得沒辦法說話,醫生為了解開她的血塊,預備進行有些難度的手術。媽媽說,婆婆手術前表現得相當不安,但她沒辦法說,只是手一直比劃著。當時子女們不明白,婆婆大概知道手術的結果不會好。

婆婆在手術中走了,其中牽扯了一些大人才懂的醫療糾紛,大概來說,大家認為婆婆其實應該要是不會走的。

在婆婆的葬禮上,我一邊感受著大人們的悲傷,一邊也意識到自己心裡非常難過,可是,當我們走進靈堂後方的小棚子裡進行瞻仰遺容的時候,看著靜靜躺在那裡,眉毛依然濃密的婆婆,不知道為什麼,我竟然一滴眼淚都掉不出來。

實在太困惑了,明明很悲傷,卻沒辦法哭。

當時的心情一直被這樣惦記著,直到那個看似如常的午後。

那天,我跟堂弟妹們正在那間我們喜愛的房間裡玩耍,電風扇緩緩轉動,氣氛慵懶舒適。大人們很忙,幾乎不太進出。大夥兒玩得有些累了,在幾分靜默的時刻,我突然想要倚著窗邊發呆。

天光時陰時晴,沒什麼風,我才剛倚上窗戶,便看見遠處有一行人,正推著一台長型推車,從長長的巷弄底緩緩往這裡前進。

輪廓模糊的樹影在巷子邊的水泥牆上輕顫,推車小輪子輾過石地的聲響在空氣中迴盪,伴隨著我從未聽過的鈴鐺聲,以及幾分不知道是不是錯覺的呢喃。

推車上面蓋著一塊白色棉布。

自己都還來不及預警,我一瞬間,竟然「哇!」的一聲,開始嚎啕大哭起來。

我是真的不知道自己為什麼哭,畢竟在那個當下,其實我應該不太明白這一切意味著什麼,只是風扇吹過髮絲把汗水都帶走了,身體軟綿綿的像在做一場熟悉的夢。在夢裡有什麼環節出錯了,導致我多希望那這條巷子沒有盡頭,那台推車永遠只是一個故事,與這間房間裡的一切都無關。

直到推車逐漸靠近家門,外頭也陸陸續續傳來大人們的哭聲,而幾個早已被這一切嚇壞的弟妹也跟著開始啜泣,我才發現自己原來是為了四叔在哭。四叔過世了,那推車上躺著的,是去了另一個世界的他。

我對四叔的認識其實沒有婆婆來得多。當然我知道他應該是一個很棒的人,在大人們口中,他一直是瀟灑獨特,卻也非常老實的,可是他對我而言一直很神祕,或許是因為他木訥寡言,或者只是我大部時間在台北的關係。

當天晚上大家在三合院聚集,中間一團火堆燒著金紙。大堂妹和三堂弟跪著唸經,其他人頭頂披上麻衣,在煙霧中圍繞。我記得現場有一個道士在那裡,那是一個儀式,道士手揮舞著木劍嘴裡唸唸有詞。金紙屑隨氣壓揚起,街坊鄰居有些人在啜泣,我偶爾偷偷凝望站在身旁的父母,他們臉上有火堆的倒影,神情凝重,卻意外地平靜。

那天之後,雖然還說不出來是什麼,但我對眼淚的意義有了一些新的認知。

大概在我國中左右,爸爸作主為老家進行了改建,小時常玩耍的那間房間於是被打通,我還有點擔心底下的老鼠們是否有順利搬家。打通以後廚房變得很大,廚房頂也拓寬只留下檜木基底,底部再架上極簡感的黑色鋼筋,上面掛著小而俐落的聚光燈。整間廚房變得挑高明亮,灶爐設備也全部翻新成現代式瓦斯爐。

「老師說」漸漸退了流行,畢竟我輩絕大多數的小孩都跟教育體制相處得不太和睦,我滿腔的教育熱忱也就這樣無疾而終。

大堂妹就著她的叛逆本性,一路以全校前三名的「問題學生」之姿,考上某間不錯的公立應大外文系,畢業以後搖身成為旅遊業小資女,並與國中同學相戀,現在是假日會在家裡研究甜點的美麗人妻。當然剛硬本性仍在,她最近的走向是講話犀利的政治狂熱分子,把老公吃死死。

三堂弟也成家立業了。他的經歷比較悠長,還好本家舉家都叛逆,大人們並不以傳統價值評斷孩子,大家互相扶持,這曾經迷失的年輕人也就找到自己的生存之道了。現在他是兩個孩子的爸,一邊建構著自己的包車接送事業。

每年過年,我們歡快於見到彼此,講講互虧的話,捏捏彼此的肚子再檢視自己。沒有誰再把誰壓在地板上咬打,只有誰在牌桌上贏比較多的問題。

年復一年,大家也就忘記了曾經有那麼一間房間,我們在裡面玩耍、打架和哭泣。又或者其實沒有忘記,只是也沒必要特別去記得。

.jpg)

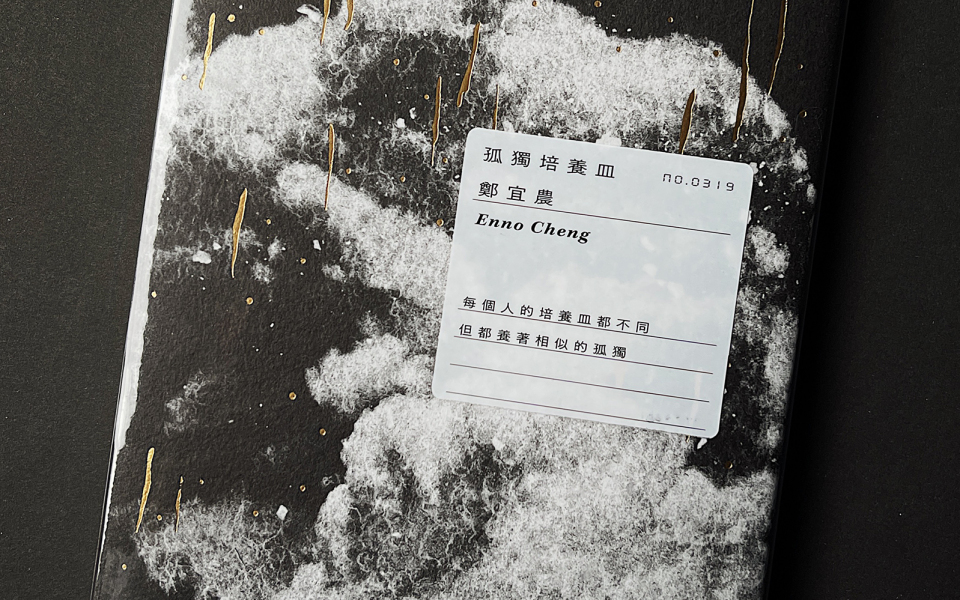

《孤獨培養皿》

文字、攝影|鄭宜農

出版者|有鹿文化

出版日期|2020.11