眼睛是危險的──《不!》:馴服奇觀的慾望及其失敗

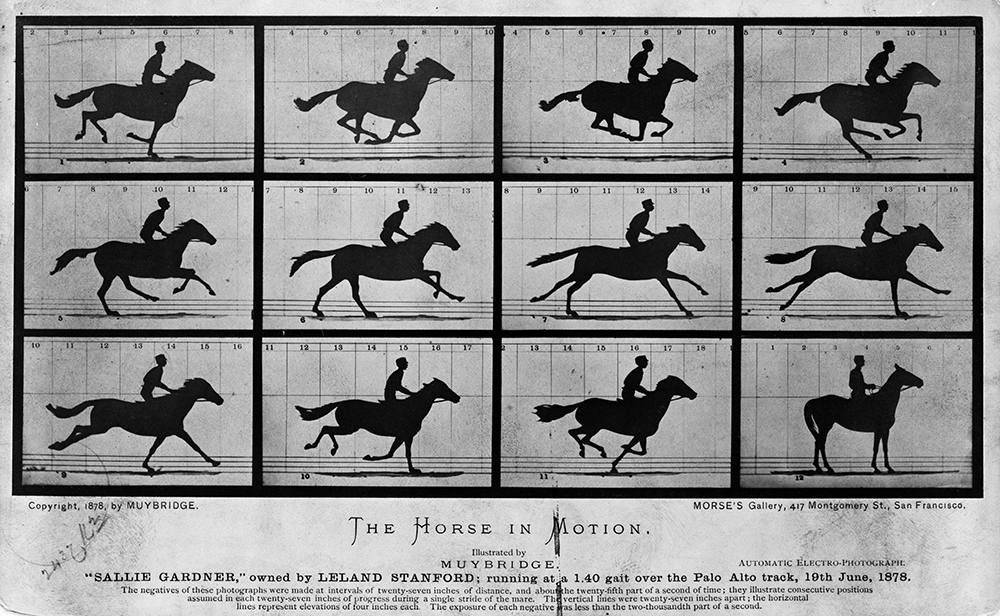

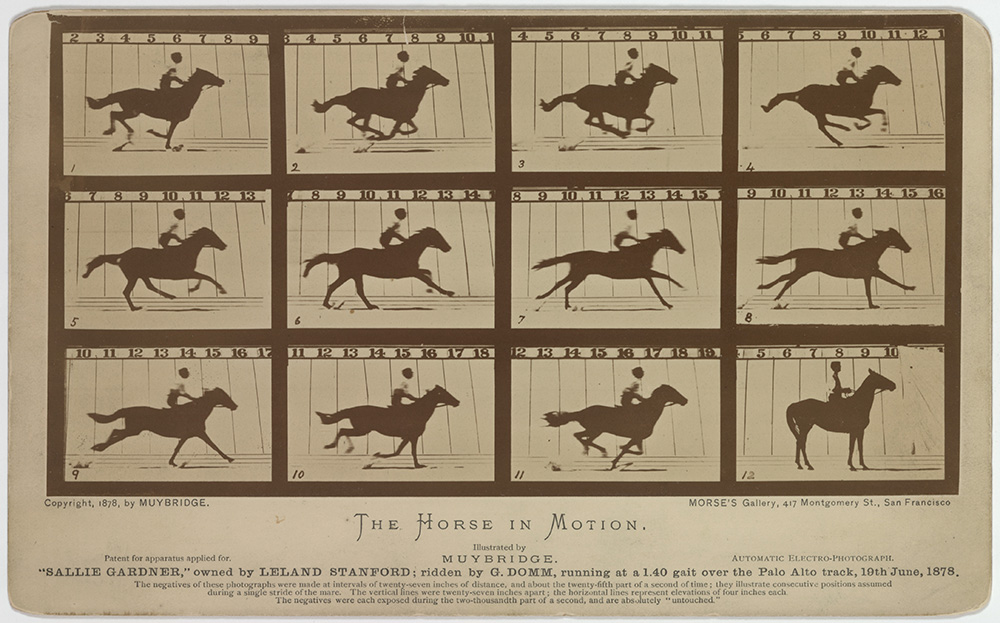

常被稱為「史上第一部動畫」的 The Horse in Motion 是攝影運動先驅 Eadweard Muybridge 於 1878 年發表的實驗作,將六張「馬師正在騎馬」的圖卡,連續投影而成的兩秒鐘動態照片,運用圖像快速切換留下的視覺殘像,從而欺騙大腦畫面在動——這正是電影與動畫最初的概念。

但你曾想過,騎在馬上的他是誰嗎?或你曾想過,世界上第一位「演員」有可能是位黑人嗎?

「那位黑人騎師,電影史第一位演員,是我的曾曾祖父(great, great-grandfather)。這就是為什麼海沃家(Haywood)是好萊塢長久以來唯一有合作關係的黑人馬場,因為我們參與了整個電影史。」

Jordan Peele《不!》開場,一片綠幕,一匹馬,以及海沃家的主角兄妹倆。來自馬場的妹妹 Em(Keke Palmer 飾),竟大膽地給導演與劇組人員上了一堂電影課;隨後,哥哥 OJ(Daniel Kaluuya 飾)無奈提醒,「你應該再加上一個『great』。」這裡的 great 除了對輩份的稱呼,也雙關了「偉大」的意涵。

以《逃出絕命鎮》被世人看見的 Jordan Peele,再次以他打得一手好牌的種族議題開場。只不過,《不!》攸關的種族,不只是黑人與白人的二元對立,也隱喻人與獸之間的藩籬。以此切入,這部電影更可觀的是 Jordan Peele 如何以電影談論電影,除了內藏許多經典電影的致敬彩蛋,亦討論著一直以來支撐著紀錄與影像存在的「奇觀」(Spectacle)與人之間的化學反應。

本文將從《不!》裡抓出數個電影線索,看看 Jordan Peele 這次又嗑了什麼——且讓我們也來一點。

The Horse in Motion:誰都不是的他

容我先破哏,電影裡那位騎師,誰都不是。

《不!》裡貫串全片的重要線索 The Horse in Motion 實際上有多個版本,且目前沒有物證可以證實騎師是黑人,更遑論其身份與名字。電影裡主角的海沃家,其實是 Jordan Peele 虛構出來的,但這無礙於 The Horse in Motion 之於《不!》的精確點題。

Eadweard Muybridge 最早之所以拍攝這組連續照片,無關宏旨,純粹是 1872 年的加州州長 Leland Stanford 與朋友打了一個賭,他想證明馬在移動時會出現「四隻腳同時離地」的狀態,因而聘 Muybridge 拍下馬匹奔跑的連續照片組(顯然,Stanford 賭贏了)。不過最初版的照片太模糊,現有的資料幾乎是經過重製的檔案,這一組照片裡「黑人騎師」也並未現身。

後來,Muybridge 持續與 Stanford 合作,想記錄並馬匹的運動型態。1878 年,Muybridge 又數度拍下了不同幀數的連續照片,從一組一張到十二張不等。(小八卦,兩人之所以到 1878 才再度合作,是由於 Muybridge 在 1874 年深陷官司,他被指控射殺了據說是他妻子的外遇對象,但被陪審團認定是自衛殺人,後來無罪釋放。)

1879 年,Muybridge 進一步思考動態的可能性,創作著名的「動物實驗鏡」(Zoopraxiscope),將馬匹奔跑的姿態拆解成多個圖像,繪製在一塊玻璃圓盤的外圈,隨著玻璃旋轉,影像投射下形成了一匹馬奔馳的動態照片。這項實驗奠基了動態影像的基礎,推進了攝影發展成電影的一大里程。

不過,若要說 The Horse in Motion 或「動物實驗鏡」等實驗「發明了電影」則又過譽了。因為當時還無連續的照片投影技術(也就是膠卷與放映機),圖像必須被安排在「動物實驗鏡」上,通過旋轉才能達到讓畫面動起來的成效。其原理比起電影,更近似動畫。(當今我們看到的 The Horse in Motion 動態作品,皆由後人以電腦後製)

請繫上安全帶,以下開始嚴重劇透,誠摯推薦看完電影再閱讀

而《不!》中屢屢出現的版本攝於 1887,是該系列中最清晰的版本之一。從這版本中,我們隱約能辨認出圖上的騎師是位黑人(至少影像裡他的臉龐黝黑是不爭事實)——在 THE DAILY BEAST 的訪談中,攝影史學者 Phillip Prodger 持肯定態度,他的推斷始於當時的歷史背景,多數優秀的騎師為非裔美國人;但根據拍攝《Exposing Muybridge》的紀錄片導演 Marc Shaffer 的說法,他蒐集的資料顯示馬上的騎師都是白人⋯⋯是黑是白眾說紛紜,加上當時的攝影技術仍不穩,多組的人像都是剪影呈現,無法清晰辨認,終是一齣羅生門。

.gif)

《不!》電影裡使用的是 1887 年發表於 Muybridge《Animal Locomotion》的版本。

.jpeg)

但奇怪的是,為什麼騎師的名字沒有留下來呢?Muybridge 甚至在每一組照片上都標籤了馬的名字(比如 1887 那匹馬叫 Annie G),但騎師的身份都以數字編號取代?——這樣的現實,在《不!》裡架起種族議題的照妖鏡:黑人的貢獻在美國歷史上的邊緣化。1880 年代,一批批優秀的黑人騎師因馬術有了穩定收入,這引起部分白人的嫉惡,開始在馬場上打壓黑人,把黑人在馬術上的貢獻據為己有,使後來提及美國騎馬文化,我們想起的,從來都是奔馳西部荒漠、配槍與套索的白人牛仔,卻未見一絲黑人的身影。

這段黑人遭迫害的歷史,讓《不!》的結局更為動容: Em 一邊高呼「我要帶你上《歐普拉秀》!」一邊試圖用安置在井裡的硬片攝影機(plate camera)捕捉 UFO 的身影。隨著連續照片一張張被拍下、顯影,當年的 Eadweard Muybridge 成了 Em ,當年的馬匹成了佔領高空的怪物——真實歷史在科幻電影裡穢土轉生,只不過這次,非裔從「被拍攝」的位置,成了一位「拍攝者」。

美國夢:被奇觀所驅使的人們

《歐普拉秀》有濃重的傳奇色彩,除了它是美國電視史上收視最高的脫口秀,主持人歐普拉無論作為一位女性、一位黑人的人生故事與象徵意義,也讓它成為電視時代的神話。但它背後的思想與商業結構,卻也遭反資本主義的評論家詬病,在他們眼中,歐普拉的故事操縱著「無論種族、性別,只要憑藉努力,任何人都能成功」的幻覺,卻忽略了現實生活中高牆般的歧視與不公。

美國作家 Janice Peck 在〈歐普拉成功的祕訣〉(The Secret of Her Success: Oprah Winfrey and the Seductionsof Self-Transformation)寫及:

在這個時代,人對於改變物質條件的實質力量已經減少,同時資本的力量已呈現指數性擴張。而歐普拉溫芙蕾卻說我們只要有心就可以做任何事情,甚至還藉此躍升為美國主流文化的偶像。

《不!》裡,《歐普拉秀》儼然是資本主義與新世紀美國夢的象徵,特別是黑人群體的美國夢。經營馬場不利的兄妹倆,當初之所以想拍下 UFO 最清晰、最聳動的影像,正是為了讓照片登上《歐普拉秀》(他們稱「The Oprah Shot」),一炮而紅,躍遷上位階層。

電影中的對照組,是經營著牛仔遊樂園的亞裔角色 Jupe(Steven Yeun 飾),與其想著去見歐普拉,不如自己搭建舞台:他一心利用「UFO 餵食秀」成名,再三對自己與觀眾下咒:「看完這場秀,我保證你們離開時會變得不一樣。」諷刺的是,確實不一樣了,因為樂園裡的觀眾(包括 Jupe 與他家人)最後都被 UFO 一口氣掃進肚子。

電影裡,「奇觀」(Spectacle)是美國夢的許願機。

「奇觀」是什麼?我們對其最粗淺的認知,或許是來自 Steven Spielberg 的怪獸電影,比如《大白鯊》大張血口的鯊魚、《侏羅紀公園》的恐龍、《世界大戰》的外星人,都以極具象的方式展現奇觀:一個異於日常、令人驚駭的事物(本片並隱含對上述電影的致敬)。

《不!》也多次向我們展示奇觀,首當其衝的正是那以人為食的 UFO 及其行動痕跡,比如電影剛開始,主角父親被 UFO 排出體外的廢棄物給砸死,又比如 UFO 進食颳起來的龍捲風、排泄時的血雨,再到最後 UFO 攤開仿生獸般的全貌—— UFO 一次次更新我們對奇觀的想像,不只電影角色,進院目睹的觀眾也成了奇觀的參與者。

《不!》裡 UFO 奇觀,也令我想到美國的「追風者」(Storm chaser)。如上所述,每當 UFO 準備吸食人類,都會在圓盤底部製造將人與建築一併捲起的龍捲風,電影最後 OJ 與 UFO 搏鬥的場景,也像追風者驅車捕捉極端氣象的景象,影射人們追索奇觀的捨身風險。(當然,OJ 是以策馬代替驅車,身上那件《魔蠍大帝》橘紅色衣服竟讓他忽有《跨越阿爾卑斯山聖伯納隘道的拿破崙》的英姿?)

《不!》系列海報,是角色們抬頭望天的神態,也盡顯人類對奇觀、未知恐懼的癡迷。

在電影中,不同角色代入奇觀,也都函數般走向不同結局。

1. Jupe

電影裡「Gordy」的章節,帶觀眾閃回電視秀《Gordy’s Home》的慘案現場。原來 Jupe 是當年電視劇裡的童星,曾目睹黑猩猩 Gordy 發狂、把片場搞得鮮血四濺,他則因緣際會下躲過一劫。

躲在餐桌下的 Jupe 被失控的 Gordy 發現,Gordy 持續向 Jupe 靠近,伸出染血的拳頭;機靈的 Jupe 亦伸出小手,試著與 Gordy 擊拳,以表達善意,然而就在拳頭碰撞之際,Gordy 被趕來的警方一槍斃命。恐懼中,Jupe 望向片場中央,狼藉之間,竟奇蹟似懸浮著一只藍色平底鞋,從此 Jupe 認定,自己是被「奇觀」選定之人。

長大後,Jupe 經營遊樂園,不只想出「把馬匹餵給 UFO」的馬戲噱頭,在他的辦公室裡,甚至有個《Gordy’s Home》的展區,裡頭擺放著各式各樣的電視秀周邊,其中也裱著當年那只藍色平底鞋,以及一張人類與黑猩猩擊拳的畫面。每當有人造訪此處,他便會興奮地講述《Gordy’s Home》的收視奇蹟、花邊故事,講述的口吻比起一位參與電視劇的「當事人」,更像是旁觀的「粉絲」—— Jupe 從奇觀的見證者,變成奇觀的侍從(acolyte)。

電影前半段,Jupe 提及《Gordy’s Home》時帶有炫耀、分享的輕鬆語調,談笑間,彷彿他不曾經歷過那齣慘案。但他心中真的沒有陰影嗎?電影後來給出線索:Jupe 試圖利用馬匹制約 UFO 的行為,延續著他當年與 Gordy 擊拳、試圖馴化 Gordy 的舉動。馬秀表演時,他還邀請了當年被 Gordy 摧殘得面目全非的另一位演員 Mary Jo 一同觀賞。冥冥中也告訴觀眾,Jupe 想透過馴服 UFO,加以馴服過去的創傷。只可惜失敗收場。

— Jordan Peele (@JordanPeele) July 24, 2022

(此為 Jordan Peele 發表於 Twitter 的《Gordy’s Home》片頭)

2. Angel

電器行的拉丁裔小哥 Angel(Brandon Perea 飾)在電影裡不太起眼,卻是最能說明以奇觀說明美國夢的角色。電影結尾,當 Em 歡聲拍下了 UFO 的照片、OJ 凱旋歸來,見證歷史,Angel 仍像我們絕大多數人。即便他在這偉大的戰役中阻絆了 UFO 的行動,但在贏者通吃的流量時代裡,這場行動裡充當底層勞力的他仍是無名小卒,只能被歷史遺忘,如同 The Horse in Motion 那位誰也不是的騎師。

拍到 Angel 最後一幕,是他被鐵絲網纏住,孤立在無人的沙漠邊境。他原本才是最熱衷紀錄下 UFO 的人,最後卻只能眼睜睜看著拍下 UFO 的成就歸於兄妹倆。這才是美國夢的殘酷現實。

3. Antlers Holst

Antlers Holst(Michael Wincott 飾)是面對奇觀最極端的角色。他以氣焰高傲的導演、藝術家之姿出場,在主角群中,他負責用底片攝影機錄下 UFO 的影像——然而,當最後成功錄下 UFO 的身姿,他卻爬上山尖,高舉攝影機(也如高舉一顆機械眼睛),對準空中的 UFO,高喊「我們不配擁有不可能!」(We don’t deserve the impossible)讓 UFO 把自己捲走,錄下身體漸漸離地、被 UFO 吞沒的畫面。

這份殉道者精神,來得突兀,卻也合理。

電影前面專屬 Antlers Holst 的片段,都是拍攝他獨坐房間盯著螢幕的背影:第一次,他看著各種肉食動物的眼睛;第二次,他看的是蟒蛇、獅子、章魚等動物捕食的畫面。而他在電影中也曾比喻人類與野獸的關係:「就像白虎秀的齊格飛(Siegfried)與羅伊(Roy)。」意指 2003 年「賭城白虎秀事件」,表演時白虎 Mantacore 撲向表演者 Roy,咬斷他的脊椎。然而愛動物心切的 Roy,在被送醫途中,仍言:「Mantacore 是一隻很棒的老虎,請確保他不會受任何傷害。」後來 Roy 終生臥床,喪失語言能力。

Roy 與 Antlers Holst 的死傷都帶有犧牲性質,不過前者獻身動物,後者獻身藝術。綜合上述,我們其實能判斷 Antlers Holst 對弱肉強食法則的強烈信仰,他自覺人類要捕捉 UFO 的不可能、記錄真正奇觀的不可能,主動血祭自己的性命與創作。

4. OJ

眼睛是危險的。OJ 是電影裡唯一發現這點的人。

OJ 注意到,UFO 鎖定獵物的方式,靠的是「被注視」。但凡仰望 UFO 的人,都會被 UFO 認定是目標,彷彿奇觀是 UFO 用來捕食人類的餌,是深海鮟鱇魚的發光器。

當獵奇的人們,反被奇觀狩獵—— Jordan Peele 大膽嘲弄了「奇觀」在當代社會的變形。

「奇觀」可以追溯 Jonathan Crary《觀察者的技術》,其論點強調,作為觀察者的人們拿起攝影機,不再只拿著用以觀察、記錄,甚至是以攝影機創造自己要觀察、攝影的事物;也如蘇珊桑塔格《論攝影》所言,攝影不純粹是在記錄,也同時用於美化生活經驗——就像我們每個人右滑、拉開限時動態拍照,這行為本身就暗示,我們抉擇了生活中哪些是值得記錄、哪些不值得。抉擇就是創作的一部分,攝影將日常轉化為「奇觀」。

電影裡,主角群曾藉由監視器,發現了山巒後方一片不動的雲,判定 UFO 藏匿其中, Em 本想把這當成發現外星人的證據,卻被 Angel 制止:「現在網路上有一堆天文異象的照片,你這又能證明什麼?」是啊,能證明什麼呢?癡迷於奇觀的人太多了,社群時代讓這些「異於日常、令人驚駭的事物」影像更容易流竄,養大社群使用者的獵奇胃口,也讓人們對奇觀的門檻提高,主角們若想「上歐普拉秀」,就必須拍下更為懾人的影像,慾望的雪球越滾越大。

有需求,那就有供給。最顯眼的例子,就比如我們常提新聞的聳動、賣弄腥羶色標題,為了取得流量不惜扭曲或刻意誇大部分事實。但反過來想,這樣的媒體環境之所以誕生,不也源於消費者的嗜血與窺奇慾?需求端與供給端彼此絞纏,形成難以解開的生態鏈。

人類對奇觀的貪婪,遂成了怪獸般的存在,對此,Jordan Peele 在電影中回應:當 UFO 在 OJ 上空,準備捕獵時,OJ 之所以活了下來,正是因為他什麼也沒做——就只是低著頭,忍住不去看,說了聲:Nope!