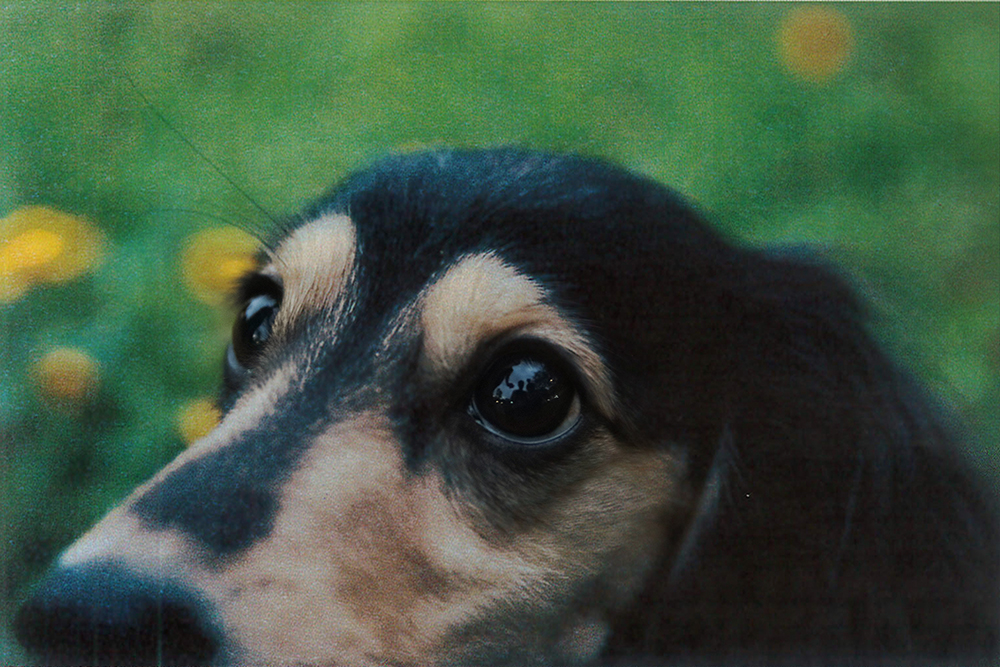

羅禮涵・強迫症小狗與我 EP2|養狗,就是問自己一百次「這真的是牠想要的嗎?」

01

養狗的人,走在路上,會因為手上牽著那隻可愛小狗,多了很多也牽著可愛小狗的朋友,也就是「狗友」。

狗友是一段神奇的人際連結,狗友間會互相分享資訊,像是:哪間寵物用品在特價;哪塊草地最近噴灑農藥先不要去;哪隻狗比較兇、會吠叫,遇到要小心把自家狗牽緊。兩家或好幾家會相約在盛夏夜晚或者入秋午後一起遛狗,可是狗友之間卻不見得知道彼此名字,因為大家會稱呼你 XX(狗狗名)把拔或馬麻——而我就是狗友口中的「Funny 馬麻」。

沒有人知道我的名字、我的職業、我的任何事情,在狗友的世界,這也一點都不重要。我總會想,如果某某把拔或馬麻今天沒有牽著他們家的小狗走在路上,我絕對認不出他是誰;反之亦然。我們的連結自始就建立於小狗,也僅止於小狗。

「Funny 好棒!」、「Funny 好乖!」、「Funny 好可愛!」狗友間的交際場域中還有另一個不難發現的特點,就是整個過程充盈著人類滿滿的稱讚,搭配著高八度的音頻,這無關於狗到底做了什麼——事實上,狗也就是在那邊撒嬌、裝可愛,甚至什麼也沒做。

不過說到底,狗就是要用來稱讚的。這一直是我自己的觀念,所以哪怕我本人是一個在收到讚美時有多麼彆扭、不自在、渾身不對勁,但每當別人稱讚起Funny,我都會大方地收下,並且再對著小狗補一句:「對呀,Funny 真的好棒噢!」

想起先前在行為門診評估時,醫師說:「Funny 是一隻很有自信的狗狗,有些狗狗站在高高的診療台上都會害怕,但牠像是無所畏懼地展現自己,告訴我牠是一隻臘腸狗。」我很喜歡這段話,因為我希望牠知道,牠真的是一隻很棒很棒的小狗狗。強迫症一點都不重要。

02

我時常感到,社會上對於疾病和藥物的不理解、污名與抗拒,無形中也從對人類的,延伸到對動物的。

幾次在遛狗時,無意和狗友聊到 Funny 是有強迫症的狗狗、是有在吃藥的狗狗時,時常換得對方一陣吃驚,指著 Funny,脫口而出的大抵是「有必要嗎?」、「我看牠還好啊!」、「吃藥對狗狗不好吧?」。因為狗友的連結對我而言不真正是那麼緊密的,因此多數時候,我不會開啟衛教模式或者試圖說服對方,而是迅速地把話題帶過。

但我很清楚,不是我把話題帶過,污名就會滅跡。

曾在網路上與網友討論狗狗的行為問題時,對方堅定認為,這些問題可以用打罵解決,而不願尋求專業、了解狗狗是不是處於不舒服的狀態、需不需要搭配藥物緩解。甚至這些論述是常態,在在顯示著,求助行為門診、讓狗狗服藥,在很多人的觀念裡面恐怕是比打罵更加負面的選項。

今年初我帶著 Funny 搬家,開啟了新的生活模式。一向不擅長對抗不確定性的事物,加上過度擔心小狗的適應問題,我明確地感覺到自己當時承受了很大的焦慮與恐懼。連續幾夜在小狗入睡後沒來由地掉眼淚,且不知道自己為何而哭。基於「把自己照顧好,才有可能把小狗照顧好」的意念,我趕緊去看了身心科、心理諮商,透過藥物以及晤談把自己整理好。

「妳怎麼養個狗把自己搞成這樣?」——身邊也漸漸出現這樣的言論,我能聽出這句話背後深深的關心與擔心,但也不難聽出伴隨於其中的,對於心理疾病反射性的排斥。明明我這麼努力把自己整頓好,進而照顧好我的小狗。這應該要是一件值得被肯定的事情才對。

後來我也就懂了。是啊,果然對人的、對狗的都是一樣呀。對於身心疾病的理解,我們還有好長好長的路要走。

我和 Funny 也還有好長好長的路要走。經驗讓我告訴自己,我要隨時停下來,檢視自己對於牠的強迫症,有沒有用了不好的方式去理解與定義。我要時常記得,最初選擇讓牠吃藥是為了讓牠能夠舒服一點。疾病的負面是他人建構的,但藥物帶來的緩解感受,是牠真實經歷。

而我要牠好,這樣就好。

03

在一個連續假期前夕,我收到表姊兩天一夜的邀約。旅程的目標是武嶺,那塊標高 3,275 公尺的牌面。我從未到過的地方。旅途有人規劃、住宿有人安排、車有人開,怎麼不心動?但接在心動後面的問題是:Funny 怎麼辦?要把 Funny 送去寵物旅館住宿,或者讓 Funny 一同前行,是我最大的兩難。

我私心想要帶著小狗踩點、留下回憶;但武嶺畢竟不易抵達,外加旅伴人數眾多、許多都不認識,行程配合上本就需要互相遷就,很難再多容下一隻小狗的步調。對人類而言,填滿每一個時間的縫隙是旅途中最直觀的玩法;小狗則不然,真正友善狗狗的行程,要盡可能多一點的留白。小狗一天需要 14-16 個小時的睡眠時間,加上通勤將時間分割細碎、外宿新環境的緊張戒備,睡眠品質一旦下降,時數還需再往上加。

反對的理由林林總總,但私心戰勝一切,最後我還是帶著 Funny 一同上武嶺。

旅途的兩天,我努力壓抑焦慮。既然決定要來了,那就穩住自己,並且盡可能完善小狗的行程。「謝謝 Funny 陪著我們跑來跑去,妳怎麼這麼棒!」是這兩天不斷輕撫小狗說的話。

我感謝牠又陪我走了好多地方、看了好多風景、吃了好多好吃的東西。我盡可能在不拖遲團隊節奏的範圍裡讓小狗不那麼累。牠需要休息時我們就推著推車慢慢走,牠精神來了就讓牠下來嗅聞和探索。然而外宿的狀況可預期地不太理想,環境的陌生加上隔音不好,小狗一整夜睡睡醒醒、不時進入守衛犬的模式,沒能卸下心房好好休息。

這讓我跟著沒辦法睡,一邊哄著牠,一邊強烈地自責。幸好隔天驅車前往武嶺時,牠深深熟睡補眠,不被起伏顛簸的山路影響太多。

兩個半小時的山路,終於到了武嶺。30 度的埔里平地,垂直延伸到 3 千公尺之上,只剩下 12 度。我幫小狗加了風衣,再幫自己套上毛衣和羽絨背心。打開車門,呼到的第一口氣真的好冷,但冷到最後竟充滿了感動。這樣的冷,像是證明:我們終於到了。我帶著小狗下車,一片白皚皚的霧,天氣稱不上好。幸運的是仍然逮到了停雨的幾分鐘片刻。我擁著小狗,拍下好幾張照片。親吻著 Funny,我告訴牠,「我們終於一起來到這座牌面前。」

下一句是:「真是辛苦妳了!」

04

養狗的日子,無法全然感知小狗所想,無法全權遵照牠的自由意志,是我最戒慎恐懼且小心翼翼的事情。然而狗被人類所豢養,牠的資源來自於人類,人類每一個決定也都或顯赫或幽微地牽動著牠。小到今天要一起賴床或者出門散步;大到每一次的長途旅行、醫療行為,每一個關於牠選擇,都是不可否認地是一種代言。

因為現實是,無論我再怎麼小心,再怎麼想要靠近小狗的真實感知,我都有可能選了一個不是牠想要的選項。

結束武嶺的行程,回到台北,連忙善後人狗兩天的行李。帶小狗出遠門就跟帶人類小孩一樣,無法避免的大包小包:小狗的衣服、牽繩、胸背、尿布墊、溼紙巾、碗盤、水壺、大大小小的零食保鮮盒與保鮮袋。這些家政工作對我而言不難,養小狗的這兩年多,技能都點滿了。

但手動得再快,我卻感覺心中有一塊東西,卡在那邊。

我停下動作,傳了訊息給朋友,大意是:昨天出去玩,小狗晚上沒有睡好。我真的很痛苦,一直想,我是不是太自私才把牠帶來?是不是當初應該讓牠住寵物旅館就好?

朋友回:「妳想太多了啦,也才一個晚上。也可能牠不想住旅館,想跟妳在一起啊。」

我摸摸依偎腳邊睡得沉穩的小狗,輕聲問牠,「真的嗎?妳有想要跟我去武嶺嗎?」

終究牠不會開口回答。只是屋子偌大的空間裡,小狗仍選擇窩在我腳邊,也許這就是答案。

05

「無法為他者負責」的壓力,真的是到了養狗後我才深刻體會。有時候我會被自己困住,被「這真的是小狗想要的嗎?」的命題困住。

年初搬家後,我時常看著小狗,不自覺地想著——「會不會牠不想搬家?」、「會不會牠想要住在以前的地方?」、「會不會牠一直困惑著,為什麼牠在寵物旅館睡了一覺後,隔天我去接牠,我們就再也沒有回到本來一起住的家了?」

既然無法用言語跟小狗溝通,一切的節奏與步調都由我支配,牠只能別無選擇地接受安排,甚至不知何謂選擇。萬一牠不想呢?萬一「更好的生活」都是我自以為對小狗好的幻想呢?想到這裡,隨之而來的,是很清楚的難過,這樣的清楚,來自於問題似乎永遠無法被解決。甚至我懷疑,我會不會就這樣難過地過完與 Funny 的每一天?

曾試著與養狗的人求助,一部份人壓根沒想過這樣的事情;另一部份則是想了後覺得沒什麼大不了的。我只好繼續帶著這份被困住的感覺,和小狗一如往常地生活。

後來,我讀到了散文選《動物關鍵字》中韓麗珠寫的〈育養者〉,以及黃宗慧對這篇文的一段評析:

擔心自己對『純粹的愛』有過多妄念的這個警覺,就足以比起其他養育者更懂得如何透過持續的調音,讓隨著愛而來的暴力,變得渺小而無傷。

稍稍明白了,原來我的執念一點意義都沒有。在人無法與動物直接溝通的前提下,這個探問終究空廢。但只要我持續警覺,不過份傲慢與自大地,願意時時為了小狗做出調整。那麼,就算終其一生我跟小狗都不可能過上百分之百完美無暇、分毫不差的生活,那又如何呢?

至少我們還能夠過著一個充滿彈性、有著討價還價的空間,今天小狗讓著人類一點、明天人類讓著小狗一些。像是一人一狗踩著圓舞曲的步伐,彼此一進一退,或者同進同退的生活。相比完美,更獨一且有趣的生活。

那才是我想要跟 Funny 一起過上的生活。