【玉樹臨風】專訪鍾孟宏:有時分不出來是無所事事,還是在拍電影

為了賺錢他做過很多工作。在大學食堂一週打菜兩天,端著大鍋熱氣逼臉的香菇雞湯,地板油膩濕滑:「我想說,媽的,為了錢這樣,滑倒湯潑到你身上,不就全身百分之九十九都三度灼傷嗎?」

看報紙上寫「可快速累積財富」就衝了。林森北路那棟大樓,電梯狹窄得只容兩人,上樓推開門,整間房子全是空的。「我不會害怕,我覺得我 OK,大白天的嘛。我就喊:有人在嗎?哈囉?哈囉?就忽然默默地角落一張椅子滑出來,『你是來應徵工作的嗎?』」原來是剛開始發展的靈骨塔銷售業。

「我後來一直想說,那時候如果賣塔位,搞不好現在就是⋯⋯龍巖?」

也去過房仲業。每天穿西裝、打領帶,培訓課連一個月都撐不過,最後還是做家教攢了點錢。

需要錢。有了錢,就可以買那些心愛的唱片。有了錢,可以洗照片,那時照片紙一張就已經二三十塊囉。有了錢,可以出國學電影——儘管,那時候的鍾孟宏,連個作品集都沒有。

誰的人文關懷

大學二年級暑假,他捧著對當時的自己來說不少的報名費,參加景仰的攝影大師開的攝影課。紀實攝影的前輩講究構圖、捕捉「決定性的瞬間」,加上彼時《人間》雜誌帶起一陣陣人文主義對弱勢族群的關注,也訴求長期追蹤人物,以報導關懷社會裡沒被照見的地方。

他漸漸發現哪裡怪怪的,「就覺得,啊你這東西,不是我以前那些阿公阿嬤叔叔伯伯家發生的一些鳥事情嗎?這樣看起來,我們從小就該是被關懷的人啦⋯⋯只是弱勢族群住在一起的時候,我們從來不覺得自己是弱勢族群。」

新書《我不在這裡,就在往那裡的路上》寫下童年,屏東豐隆村的農田裡,曬得黝黑而寡言的爸爸與媽媽;一餐吃過一餐,從辦桌包回家後不成形體的紅燒肉;夏天收成後四合院裡多到令人害怕的稻穀⋯⋯七八月份的日頭成為一種永恆的灼熱形象,也是少年鍾孟宏最想逃離的夢魘,貧苦的永夏家鄉:「那我為什麼還要拍這種東西?這對我的意義在哪?」

到現在他都能輕易覺察那種上對下的視線,「你可以拍很貧窮的人,但不是用貧窮的方式拍他。貧窮有他生活一種尊嚴,有一個生活的樣子,你要拍出尊嚴再把他生活的問題帶出來,而不是只拍出他的問題。」

視線的落差埋藏在成長記憶裡。考上師大附中時,爸爸帶著他北上註冊,在鐵路局工作的爸爸連同家屬搭普通車都是免費的,於是兩人夜深時從潮州上車,每一站都停,門開,門關,人們上上下下,只有這對父子一路靜默地坐到了底。台北,台北站到了,那時天也亮了。

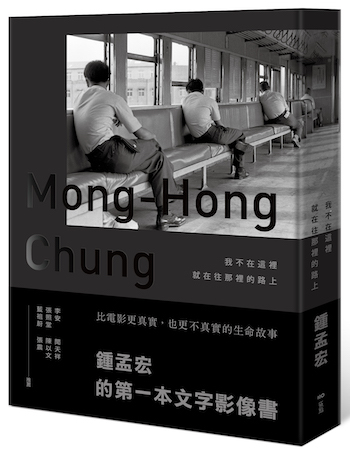

圖片提供/原點出版《我不在這裡,就在往那裡的路上》©鍾孟宏

他至今記得初見同學們的心得:潘安再世。台北的一切都是光鮮亮麗的,只有他和爸爸不是,太陽烙印的膚色,像擺脫不掉的印記。

大學又是另外一個大型災難現場,考上交大資工第一學期就被當,直到現在都在書裡吶喊「為什麼 0 跟 1 的關係這麼複雜?不就是數學裡面最簡單的二進位理論嗎?」每次考試都是一場重擊,畢業後完全不敢去竹科面試,至今 E-mail 都不用。就連新書,也是先口述再交由其他人謄打下來的。

成為一個導演的起點,後見之明是這樣的:「我後來發現,我會做電影不是說從小立志要當導演,是不斷躲避人生該做的事情。」比如說成為一個厲害的工程師,比如說留美讀書矽谷工作,「我想做但是做不到——這些東西我真的是唸不懂,我沒辦法。沒辦法唸的時候,你自己要找一個出路。」

什麼都沒有的時候,就拍電影。沒電影可以拍的時候,那就拍照。手上那台相機起初並非終身相許的志業,但那時,他也只能抓緊這唯一一個東西了。

圖片提供/原點出版《我不在這裡,就在往那裡的路上》©鍾孟宏

新書封面的照片,是拿相機第一年就拍下的。大學新生從新竹晃回南部,火車裡一個個人坐著看窗外,幾乎彼此複製般遙望遠方。鍾孟宏走進車廂,看著那些看著窗外的人們,拍下了這張照片。當下恍恍惚惚,「好像慢慢去面對人生,無止盡的感覺。」

有關那堂大師的攝影課,最後他以朋友的心得作結。朋友看了他的習作後只說:「你幹嘛去找那種鄉土攝影家學攝影?你應該走自己的路,不要再去拍那些老人小孩,那些東西讓他們去拍就好了。」

圖片提供/原點出版《我不在這裡,就在往那裡的路上》©鍾孟宏

口裡的蒜頭味

上台北一兩年後,幾乎沒有同學相信鍾孟宏是屏東來的,他和都市孩子們玩成一片。抖落土氣後,性格裡的傲氣於是浮現,「我跟他們有些落差,但我從來不會自卑。我沒有必要自卑,我除了比你們沒錢以外,並沒有什麼差別。」

「我常常會開玩笑問說,你覺得我穿這樣有沒有玉樹臨風?當然不是啊,玉樹臨風是要一百八十公分,要瘦瘦的,但你會用這種方式來自嘲,讓大家覺得和你在一起很好笑。」

.jpg)

成長過程,就是想辦法把自己變成潘安。「不是說容貌,是說像潘安一樣非常 easy,非常 chill,你可以怎麼樣就怎麼樣。就這樣子。」金馬大導現在已經到潘安境界了嗎?

「我還永遠在追求潘安,但發現頭髮越來越少的時候,就是我放棄追求的時候,哈哈。」

不是玉樹,至少臨風。鍾孟宏骨子裡有股「我沒有比誰差」的精神力,把逆勢變成鬆勢。資工系畢業後沒有拍過片,依然申請上芝加哥藝術學院。起初學校希望他從大學二年級或三年級讀起,他在女友幫助下回覆,說學校怎麼可以這樣不知變通、保守,居然就此通過碩士申請。

有時,要成為瀟灑的人,也得先撐過狼狽。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

畢業後回到台灣,一頭撞上台灣電影業的冰河期。毫無門路的他想著做廣告,於是帶著幾支學生製作,印了名片,廣告公司一家一家拜訪,有時坐在會議室外等老闆出來見一面,一整天就過去。又或是等到老闆終於出現,只說一句:你還在啊?

「從公司走出來,你聽不到全世界的聲音你知道嗎?你聽不到腳步聲、你聽不到心跳聲、你聽不到任何環境的聲音,全世界好像就只有你而已,你知道那種感覺嗎?旁邊很多車子很多人,但你聽不到,你就是這樣一直走⋯⋯你就覺得,幹,我剛剛去做了一件很奇怪的事情,逼得我現在好像全世界都不存在的樣子。等待啊、特別去印名片給人家、拿作品集給人家看⋯⋯」

失去世界的感覺,還有第二次、第三次、第四次,很多很多次。「真的還滿丟臉。我朋友看到我寫的書,他們都說,幹鍾孟宏,我真的打死都不相信你做過這些事⋯⋯我還真的做過那些事。」即使如此還是只能硬著頭皮走向下一次:「要活下去。那時候真的快活不下去,沒有工作啊,又快結婚了。」

.jpg)

被死當的資工系學生,英文爛得要命的留美電影碩士生,找不到工作的廣告導演,沒錢結婚的男人,到底該怎麼想像自己的未來?鍾孟宏說,「像練盤球,你知道嗎?」足球場那麼大,彼時他像一個離球門很遠很遠的足球員,「你希望越練技巧越好,可以把球踢進球門。但是我不知道這所有事是為了拍電影,只覺得我們是在無所事事。」即便看起來像人生的板凳球員,也不放棄射門。

也曾到公司上班,整天大家都忙,只有他是裝忙,一天是一天。問他是怎麼度過?「我也在懷疑自己。為了度過每一天,後來就是拿一本書去芝山岩看,拍拍照。有時候就開車出去外面,也不知道在幹嘛。」

他形容這段日子,像逆風被狗追:「我一直覺得那幾年,嘴巴都有一種蒜頭味。不是你吃了一個什麼大腸麵線或是小吃,是你永遠有一種苦,含在嘴巴裡面、那個苦是奇怪的苦,散不掉、清不掉,你刷牙刷一百遍,你永遠清不掉,那個苦只有你知道,就很怪。也可能是內分泌失調或怎麼樣,但就有一種怪東西含在你嘴巴裡面。你拚命喝水、漱口,都沒有用。」

前幾天有人問他說,如果遇到二十歲的鍾孟宏,會和他說什麼?

「我不知道要怎麼跟他說話,但我跟我女兒講,如果你遇到二十歲的鍾孟宏,千萬不要跟他在一起。我會怕我女兒認識這個人。」

那時候,他還不知道自己將成為兩岸間最炙手可熱的廣告導演。

.jpg)

.jpg)

一樓辦公室掛著一幅壯麗的奔馬圖,是鍾孟宏拍《同學麥娜絲》時,在台中一個廢棄舞廳中看到的,因此還有牆壁的質地。

Somebody

低迷三年多,書中〈許先生〉一章來到 1997 年,三十二歲的鍾孟宏終於接到一支統一礦泉水的廣告,一戰成名。機運有時來得很快,就這麼突然,那個隱形的門檻不見了。

1999 年,他結婚了。也在同一年,接下了第一個汽車廣告,三菱。汽車是預算最高的商品,「接了汽車廣告之後,你就開始覺得可以了。接完之後你也覺得,欸,也就這樣子而已。」

隔年再一支 Nissan 站穩了腳步,「就讓大家知道,以後沒有這個錢你就不用去找鍾孟宏了。那時候創意是許舜英,片子就是讓大家覺得,哇,好,業界有個鍾孟宏,他非常 OK。大家覺得是一個外國導演拍的,非常洋氣,非常有力量。」

.jpg)

我好奇他的影像養成,他只說:「芝加哥藝術學院呢,唸完以後,最適合最適合拍廣告的。」開放學風磨出來的實驗性質,賭賭看,用得好,就能在廣告界中變得獨樹一幟。

當初幫他捉刀、進入芝加哥藝術學院的女友,如今已是妻子。連鍾孟宏自己都有點佩服她的勇氣:「就覺得,哇,妳那時候真的滿勇敢的,滿偉大的,敢這樣跟我在一起。她一直覺得你一定會 be somebody 或怎麼樣,就只有她這樣覺得。」

傲骨如他,含著蒜頭般的日子,也只有一次真正感覺自卑。

大學時,他騎摩托車載女友去中橫旅行,到谷關時落下了大雨,兩人被淋得全身濕透,一身狼狽。抵達旅館後他們停車整理行囊,隔壁突然有一台跑車咻地停下,當時最有名的大學校花下車,旁邊有個帥氣的男友。「我看到我們那個爛摩托車,當下是覺得真的很自卑。我自卑不是羨慕人家,是覺得我好像給女朋友都不夠,沒有給她很好的東西。」

當然,再和太太提起,她已經不記得這件事了。

十年後的廣告業裡,他成了大家捧著金子來請的大導演,「以前都會問說導演你時間怎麼樣,我就說你不要問我時間,沒錢的事情,我再閒都不會去做。如果你有錢,我再忙都可以想辦法擠出時間。」做廣告和做電影,人的狀態也不同:「我不會期待廣告要拍到共鳴,要感動要幹嘛的,你有預算我就拍。我只有一個信念,確保讓客戶看到廣告裡那個商品的時候,你應該要讓他們落淚,不是讓觀眾落淚。」

.jpg)

二樓是鍾導個人的工作室,許多過去拼了老命買的黑膠、攝影集如今安坐在此。

是妻子帶來的一個故事,讓廣告順風順水的鍾孟宏慢慢回到電影。她提起同一間學校的醫生意外喪子,想著要拍長片的他拿起攝影機,不知不覺拍了三年。

「幸好那時候拍了《醫生》。第一次接觸到紀錄片我才發現到,哇,過去廣告片的那些奇巧淫技一點用處都沒有。我面對的很簡單,就是一個被拍攝者而已,這些東西全部都要拋棄掉,影像啊畫面啊,要用直覺的方式去面對它。」

簡而言之就是:「如果第一次是去拍劇情片的話,我可能真的滿慘的。」

從學電影到拍廣告,再從拍廣告回到電影。如今,鍾孟宏每一部電影的監製,都印著妻的名字:曾少千。並不是籌錢或張羅什麼,而是從讀劇本、看片給他建議,或許,更像一種陪伴。人生的路半百,此時回看,原來曾少千才是他的 somebody。

.jpg)

你不會知道橘子何時開始發霉

他曾形容廣告像毒,「沾上去之後,你離不掉,因為它跟很多錢有關係,可以讓你不愁吃、不愁穿。」包括他自己,太多人都把兩者切換想得太容易了,直到 2016 年《一路順風》在金馬獎受挫後,「我才知道我要跟它們說再見。我不能這樣子腳跨兩條船,我一定要再去面對真實,電影到底是怎麼回事。」

其實不是沒時間,只是容易記掛,「一兩個月,怎麼沒有人來找我拍廣告了?你就不自覺地把廣告放在心裡。有廣告的時候你會覺得,電影縱使沒有賣好,有什麼了不起?我再去拍廣告就好了。你有沒有辦法斷了後路,『我就沒有了,我就只有面對電影』?來吧,我們就看怎麼樣來面對電影。」

現在的他,已經忘記廣告了。每天就是過日子,看書,弄劇本,生活變得很簡單,跟家人在一起。最常做的事是散步,有時自己走,有時和太太一起。

他的電影裡也常看到人的走路姿態,阿和去找工作,小靜告別爸爸,在公園裡一步步與媽媽修復關係,「我很喜歡拍人家走路,走路可以知道一個人的心理狀況,神態裡那些很不經意的東西。林生祥看《陽光普照》看到阿和走路的時候,明明就只是走路,他看了就快哭出來。」

「人就很奇怪,我覺得生活裡面的一些很小,很小,很小的東西,都會帶有一些符碼在裡面,只是你有沒有辦法看到。」

.jpg)

.jpg)

《瀑布》或許是鍾孟宏最日常的一部電影,起初他都擔心會不會簡單到太無聊了。直到妻子看完後說,這是她有史以來最喜歡的鍾孟宏電影。

第一幕,南京敦化路口,玻璃帷幕反射出流光般的瀑布,那是某日他和妻子經過時偶然抬頭看到的。彼時全片還沒開始動工,但他決定隔天同個時間就先來拍下這個光景。他淡淡地說:「我們台灣有些地方真的很漂亮。」

《陽光普照》到《瀑布》,不只是看見日常,也看見日常裡的裂縫。有人躲在水缸裡,陰暗度日,也有人再也承受不了,在幻想的雨中狂奔起來。「基本上每個人都有看不出來的疾病,只是那個東西會不會變成一件事情,或影響別人。我也有,我相信每個人心裡面都有,那個疾病會跟隨你一直到永遠。」

他談《陽光普照》中許光漢飾演的阿豪,「阿豪不會影響別人,他永遠是在吃自己內心沒辦法解決的那一塊,一直吃,吃到後來自己受不了。」看見眼前這條路風光明媚,阿豪的抉擇是——那能不能走走看另外一條路?即使最後可能會付出迷路的代價。《瀑布》裡的品文則是堅定地走上去了,只是,路其實沒有看起來那麼好走,她被撂倒在地。幸好生命裡還有一個小靜,願意扶她起來。

鍾孟宏說,自己人生也是「超級倒下來」:「我們人生中間有一大堆亂七八糟的路,有人倒下了,有些人沒倒下來,倒下來的人也不是說比較不幸福,沒有倒下來也不算很幸福。只是說倒下來之後,你怎麼面對自己?沒倒下來的人呢,你也不要覺得全世界是你的。」

他拍品文治療的精神院所,沒有大吵大鬧的張狂情境,患者們就是靜靜地生活。那是勘景時他感受到的,疾病淺淺埋伏又難以識別,發生時,往往並沒有太明顯的徵兆。

圖片提供/原點出版《我不在這裡,就在往那裡的路上》©鍾孟宏

還未發病時,品文辦公室裡掛著一幅攝影作品,是鍾孟宏自己拍的,那是一顆發霉到一半的橘子。他說,腐爛常是不知不覺開始的,但腐爛也只是一個過程:

「萬物都一樣,有生有滅。當你看到滅的過程,一個橘子最後腐爛成看不到,這是它過程的其中一部份。就像小靜跟羅品文,她們的未來可能還可以過得更久,但是電影這個當下,我們看到這個半年、一年,就是她們生命過程中的某一部份而已。」

女兒

品文在精神科看到一幅竇加的畫,褪色,籠罩一層黯淡灰藍。鍾孟宏先是在振興醫院看到這幅騎馬圖,和藝術學教授的妻子說。竇加是曾少千極喜愛的畫家,她說,那幅畫迥異於一般賽馬圖關注競爭、運動肌理,而是描繪騎師們在山谷之中,不知從何而來,也不知要去哪裡⋯⋯他聽太太說完,胸口悶住。

「就是說,我們人到底在追求什麼?有時候我覺得這個就是我拍電影冥冥中的一個命題——你到底在追求什麼?劇中的角色,希望最後把自己變成什麼樣子?」

「有時候會想說,菜頭為什麼要去殺人?《陽光普照》的爸爸,為什麼做一個爛工作,自以為很了不起的樣子?媽媽到底在那裡咬牙是為什麼?羅品文她這樣子,原本有個好生活,但面對那個壓力卻變成這樣子⋯⋯」

他問我,也像在問自己:「人生最後,是為了迎接一個不幸福的生活嗎?不是吧,你的努力不是為了迎接你的不幸福吧。」

.jpg)

品文和小靜的家中,靜靜掛著一張黑澤明《電車狂》的海報,那不是黑澤明最富盛名的作品,但兩人搬家時卻也帶著它。故事裡,男孩小六每天上街,假裝自己在開火車,火車從未出現,一切都是小六幻想的世界。帶著障礙降臨世界的小六與母親,呼應著小靜與品文的關係。

即便母女起初劍拔弩張,但當品文生病了,小靜選擇了陪伴。一幕,爸爸把小靜帶回他與新妻的家,小靜看見了無法原諒爸爸的事,轉頭回到品文身邊。「前面狗屁倒灶、不受教的樣子,這只是她成長過程會有的東西,最後面,她永遠都是跟媽媽在一起,不管媽媽變成什麼樣子。」

鍾孟宏自己也是女兒傻瓜,「我理想中,一個小孩子長大到後來的時候,會是理想中的朋友吧。等到有一天被欺負的時候,她是會拔刀相助的。」

.jpg)

.jpg)

鍾導表示:買了古董郵差車(還有車牌),結果從來沒騎過。

他新書的序裡,謝謝兩個女兒鞭策。我問他,鞭策是什麼意思?

「馮內果你知道嗎?他講過一句話,我覺得那是非常有智慧的一句話。他說,『我為什麼要寫好小說?我最主要的目的就是博取鄰里的好名聲。』——多棒的一句話!他一定是希望朋友覺得說,我有你馮內果這個好朋友,可以和其他人說,『欸你知道嗎!馮內果是我朋友欸!』」

講到女兒他永遠帶著笑意,「我希望我小孩以後也可以說:『欸,鍾孟宏是我爸!』」

.jpg)

整個《瀑布》故事獻給 Amanda,那是鍾孟宏朋友的女兒。女孩長期受困於思覺失調,母親長時間陪伴下才漸漸好轉。不料一日山間出遊,水壩洩洪,就此喪命。「我心裡我多希望她女兒能夠回來⋯⋯」鍾孟宏於是留了一些溫柔在故事裡,儘管其他版本的結局他也拍下了。

他喜歡讓大家看女兒們的照片,說誰比較古靈精怪,誰比較嚴謹,更像媽媽一點。看著女兒,會想努力把電影拍好,監製其他人的片也是:「建立更好的一個環境,下一代做電影時有對的環境。我希望台灣的改變,我是對我女兒負責,我不是為我自己私心。」

不喜歡把這件事說得太高大上,事實上,從第一部片到現在,常有人稱讚他對台灣這塊土地的在意,關注邊緣人物,但鍾孟宏最討厭人家說他什麼人文關懷。

「說起來我沒有一部電影有人文關懷。當然每個人看完有自己的想法,我非常 OK 的。但我想像有『關懷』兩個字的人應該長什麼樣,我不是那個樣子。我也談不上什麼關懷,我平常也不會去育幼院捐錢,也不會去教小朋友唸書幹嘛的,我只是覺得說,我也想拍這種東西,這些人是這樣的故事。」

僅僅是如此而已。

.jpg)

《我不在這裡,就在往那裡的路上:那些帶我走上電影之路的人生往事&鳥事》

作者|鍾孟宏

出版社|原點

出版日期|2021.11.03

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)