2017 封面故事.輯四|

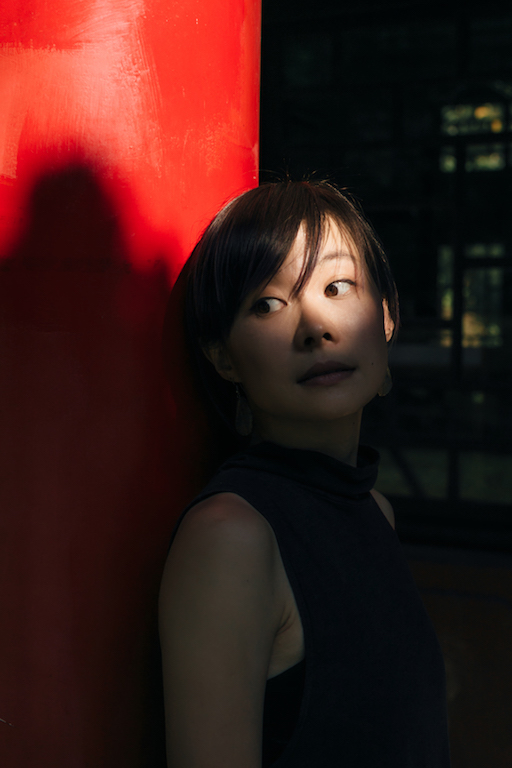

發始於愛的恐懼引領心的純粹——鄭宜農的創作星象學

生命和創作,有的時候呈現一種作用力與反作用力的牴觸。愈是有如一頭徒勞的困獸在低谷抑鬱;愈能在撥雲見日的頃刻感受到鋒芒。低谷作為一個誘發酶,它催化了生命裡已然沉積的紛繁積累,活化並且代謝、新生。

我總覺得,如果創作的過程能夠具象化,那大概是一場 Big Bang。

鄭宜農在晚春乍夏發行的《Pluto》專輯便濫觴於這樣的際遇,在一段婚姻告終之後的離群索居,一個人在自宅探尋聲音的可能性,然後有了這張《Pluto》專輯。與前作截然不同地充滿律動,像有著粉嫩色系的跳跳糖,有點搗蛋、有點歡快,卻也還保有當糖果不再跳動之後,在味覺上的真實裸裎。

.jpg) |

|

.jpg) |

.jpg) |

愛的自白,與聲音的無垠可能

《Pluto》專輯中大多數歌曲的生成過程有點像建築的工法,從鋼筋混凝土的結構,到管線的牽引,再到室內的裝潢和擺設,就像鄭宜農先著力於節奏,其後譜寫旋律線,最後才依照聆聽感覺去填入符合歌曲氛圍的文字。

解構要反方向,所以請她從書寫的主題上來導聽《Pluto》。

「〈太空垃圾之死〉是整張專輯第一首完成的歌,我把自己投射成一個太空垃圾,每一個人都在宇宙裡被愛吸引,這是沒有辦法迴避的事情。」一開場是首萬有引力的歌。「我的朋友常常會說我可以理解其他人無法理解他們的地方,這大概是我的特殊能力,〈酒精成癮的日子〉在寫那樣的心靈相通。」〈獸眠〉講的是在愛一個人的時候,有些東西永遠碰觸不了,像是夢境,她把那種「想要挨近卻又事與願違」的情緒概念化了。

「在網路上交會是多數人共有的經驗,〈雲端漫舞〉是一首可以跟群眾溝通的歌。〈冬眠〉傳達了人脆弱時候的狀態。至於〈Our Pop Song〉很多人會解讀成情歌,但我沒有這樣想,這首歌對來我說,是人跟人在快要接近對方的時候會感受到的情緒,那樣子試探的過程會有一點點害怕,但是很美好。」

鄭宜農說,她過往的生命經驗是由一連串的「衝動」積累而成的。〈飛行少年〉的旋律和拍數很奔放,是個沒有拘束的狀態,她因應歌曲感覺寫出了「你不是很勇敢嗎?」如此帶有挑釁意味的歌詞。「〈溫州街五巷〉是窖父酒吧後頭的巷子,每次喝醉到一個程度就會想要離開當下,很抽離的心境,這是一首失戀的歌。〈光〉在三一八學運時期寫成的,在一個黑暗的環境,如果有人握住你的手,跟你說前方就有光了,這大概是人可以一直走下去的原因。」前面九首對於愛的不同面向進行詮釋的歌,接續〈酒店關門之後〉收場,意圖昭彰未竟之遺憾。

|

|

|

|

回望音樂創作的來時路,「我的每一首歌都有傾訴對象,我都在表達情感。」鄭宜農為自己總結。

《Pluto》是一張女性視角出發的各種面向的結成之作。而她也有意識地在製作音樂上選擇同為女性的合作對象,包括邀集盧凱彤合唱〈Our Pop Song〉、焦安溥配唱製作〈冬眠〉、李欣芸編曲製作〈Our Pop Song〉與〈光〉、湯舒雯取訂歌曲的英文歌名……連目前公開的幾支音樂錄影帶也皆由女性導演操刀。「不是陰柔,這裡面有很剛毅、倔強,甚至是尖銳的部分。」她說。

曾經在小白兔唱片有份兼職工作,這也讓鄭宜農聽過的音樂範圍更加寬廣,「我喜歡聽嘻哈,我是阿姆(Eminem)的 fan,還有後來的 Kendrick Lamar。電子樂會聽 80 tone 復古的太陽帝國(Empire of the Sun),有一陣子愛 techno,或是 ambient 的東西。反倒爵士樂是到了這個年紀才開始聽得懂,前陣子喜歡上 Robert Glasper,我去年在 Fuji Rock 看過他的現場,他是個擁有爵士底子的人,卻在表演裡面混合了電氣,甚至是嘻哈,這樣運用不同元素的過程很有趣。」

聽她一一細數自己的心頭好,好像找到了《Pluto》在 Big Bang 之前的那些沉積,她取樣於自身的聆聽經驗,爆炸後混種成這張在樂種上難以建檔、歸類的《Pluto》。短要的總括,《Pluto》在內容上是鄭宜農闡述愛的自白;在形式上是盡興地探求聲音的無垠可能。

|

.jpg) |

試想「海王星」和「冥王星」是個假命題

「我思考音樂的流程是很動物性的,而節奏會一瞬間讓你身體的感覺上來,只是以前沒有能力去實踐更多聲音的想像。」她深知真實器樂本身的精神,卻也體認到它的侷限性,所以《Pluto》走向以電腦擬聲、拼貼,不過即使如此,還是會藏有些根深蒂固的價值觀不被撼動吧,所以試圖在《海王星》和《Pluto》的殊異之間找尋交集。

而後發現,這兩張專輯最與聽者共感的曲目,從〈還是會害怕失去你〉到〈光〉、〈Our Pop Song〉都在書寫「害怕」這種存有餘悸的反饋心理。「害怕是我的本質,我永遠處在一個找不到歸宿感的狀態。跟人建立關係的時候,我都會做好最壞的打算,什麼狀況我會失去這個人。我不喜歡任何情況的曖昧,我會把自己攤開來,我很認真地去跟每一個人碰撞,這是我認為解決害怕最好的方式,這樣子的性格督促我變成更好的人。」

|

|

對我來說,我更寧願把「海王星」與「冥王星」在字面上想成一個假命題,從《海王星》開場曲的〈太陽〉到《Pluto》最後的hidden track《燦爛時光》版本的〈光〉,她是為人注目的一個發光體,又怎麼能是顆行星,或矮行星呢。

回溯鄭宜農的音樂創作發源,她的初始樂器是吉他,19 歲開始很自然地用吉他寫歌,甚至吉他的功底還是因為要錄製《海王星》專輯才特地去拜師學習。《海王星》是張很生嫩的作品,鄭宜農還小心翼翼地試探「愛」這件事情,她執拗於愛「純不純粹」的哉問,她唱著她的小日子,她的情感更傾向於顯影後直出。

到了《Pluto》,她有了狐群狗黨和酒精濃度,她將自己打開來,更大開口地領會愛與傷害,她的世界因為攪動而顯現混濁,不過儘管一眼便能看透的視線受阻,她依然戒慎恐懼,依然介意愛的純度。我想像,如果愛可以視覺化地以方圓來度量,從《海王星》到《Pluto》大概是愛從「有所不及」到「有所及」的直徑擴大,如此而已。

|

|

歌者之外的創作身份

除了個人的音樂活動,鄭宜農還有很多的角色,像是以樂團「猛虎巧克力」主唱與詞曲創作者的身份發行過《夜工廠》、《怡君》兩張專輯。好奇她會如何劃分個人與樂團的創作界線,「很直觀的分法,猛虎巧克力就是搖滾樂。而且在一個團體裡需要去跟很多人溝通,我會讓出很大的創作空間,那是不同於個人的。」

此外,她還是位 DJ,她當 DJ 的經歷開始於操場酒吧,鄭宜農說她是個熟稔 90 年代華語金曲的小孩,每次放歌的結果都造成全場大合唱,操場的老闆舌哥也是 Legacy 的總監觀察到這個現象,把她找去「華語金曲之夜」放歌,她說她是個很爛的 DJ,只懂放華語歌,但似乎也成為了她專有的路數。

鄭宜農在今年 Wake Up 覺醒音樂祭有一段 45 分鐘的 DJ 表演,因應前來 Wake Up 的樂迷,除了延續貫有路數,更讓曲目的選擇往搖滾方向挪移,她第一首是伍佰的〈繼續墮落〉,然後放了透明雜誌的〈性的地獄〉、小安的〈憂愁〉、周杰倫的〈可愛女人〉、蛋堡的〈I Want You〉、李英宏的〈什麼時候她〉……最後一首是專輯裡的〈酒店關門之後〉。

「這份歌單好像傳達了一種對於女性的凝視。」我對她說。「算是啦。」她像被發現秘密的小男孩,沒辦法再矢口否認,「我會在當 DJ 的時候變成一個很皮很皮的人。」

.jpg) |

往深處探究鄭宜農編排歌單的脈絡,「我以前是寫劇本的人,儘管敘事方式不同,我都會很自然地去想它的起承轉合。」她用起伏跌宕的故事線來穿引每一段演出,這也讓人憶起她因為音樂事業而擱下的劇作家與演員身份。

這幾年她參與高雄市的「台灣華文原創故事編劇駐市計畫」,寫了一個以在地造船廠為背景的長片劇本,而她最一開始公開的作品是劇本《風中小米田》,那時候才 15 歲的她還在唸中正高中舞蹈班,「我爸以前入圍過金穗獎,每個入圍者可以拿到紀念專刊,裡面有當屆入圍的全部作品,我一本一本拿來看。那時候有一種很想要寫作的衝動,我嘗試模仿那些劇本的格式進行創作。」鄭宜農成為劇作家的緣起沒有其餘外求的討教,是一個自覺的過程。

|

|

因緣際會,出版社找上門來邀她出書,這讓她一直以來想要書寫「純文學」的抱負得到施展,預計下半年面市,將會是一本各篇獨立的散文集。「我一直都覺得自己很幸運,被各式各樣的人、用各式各樣的方式愛著。我想要藉由這本書提醒自己『人不完美卻美好』這件事。」她將愛的目光投向身邊的人、事,以虛構和非虛構的筆法交織寫成了這本書名尚未定奪的著作。

鄭宜農從小在山林間生活,沒有映像管電視,沒有撥接網路,唯一能做的事情便是自處,所以她畫畫,或者寫些連自己也看不大懂的文字。「創作是一種生存方式,我必須要這麼做。」她說她享受藉由創作與人、與世界進行溝通。

|

|

|

持恆的變動,持恆的上善若水

「我會一直變動,並且稱之為前進。」鄭宜農說。

如果把她每一個創作身份都瞻仰成一顆又一顆的星星,並且以長時間的曝光來關愛她,一念一想所位移成的星軌便會顯現,它們相互牽引的同時又各自前邁,構成了鄭宜農自己的星象圖。這樣想再回過頭來聽《Pluto》的轉變,好像也是理所當然地了。

「我沒有辦法決定自己就是什麼樣子的人。我的人是水做的,我的創作也是,擺到什麼容器裡就會變成什麼形狀,我很容易受到週遭影響,這也讓我輕易地去貼合一個情境。」鄭宜農用「水」的意象形容自己,讓我想到了「上善若水」這個老子的大辭彙,賅要而言,「上道」而已,她應對愛的舉動是如此上道,而她也在自己的軌道上持恆運行。

|

|