阿公,爸爸,還有我──專訪光山行,讓一雙筷子足以用上一輩子的三代工藝

日治時期,造訪台灣的日本觀光客,熱愛的おみやげ(伴手禮)是什麼?

「在太陽餅之前,這個就是台中名產。當時的報紙都會寫『台中名產 蓬萊塗』,很受歡迎喔。」

賴信佑拿著阿公賴高山的漆器作品,和印象中日本年節會從櫥櫃拿出來,光滑、深沉的黑紅方盒不同,雖然都用漆塗裝,蓬萊塗卻頗有粗獷、質樸風情。這是為了販售給來台日人,特別加入「台灣特色」的在地工藝品;原住民紋樣變化而成的邊框,熱帶果物如香蕉、芒果、鳳梨,點綴在飛鼠、山豬之間⋯⋯

現在回過頭看,賴信佑說,應該是把台灣想成一個 IP 的應用,為符合購買者對於熱帶島國民族的想像而成,可說是在地文創商品祖師爺。這個已被大部份台灣人遺忘的「流行紀念品」,來自於一位在台灣度過三十餘年歲月的日本人,以及他在台開枝散葉的學生們。

賴高山學生時期做的蓬萊塗,可見飛鼠、芭蕉等日人想像中的熱帶島國風情。

我的阿公

1916 年,漆器工藝家山中公在台灣開設了漆器製作所,起源是岳父山中龜治郎的料亭「富貴亭」生意很好,對於高級餐具的需求大增。製作所就開在料亭對面,除了生產高級料理用的食器,山中公並依據故鄉香川縣的讚岐彫加入台灣特色,發展出當時極受歡迎的伴手禮蓬萊塗。

賣到供不應求。為加速製作,也希望能養成更多台灣工藝人才,1928 年,台中州知事與山中公成立專修學校,就是最早的「建教合作」了。但隨著日本二戰戰敗,山中公返回日本,專修學校也隨之關閉。學校只開了短短 17 年,卻衍生出台灣漆藝的命脈,學生如陳火慶、王清霜等都成為台灣重要的漆藝作家代表,也包含創立光山行的賴高山。

在學期間,賴高山由於表現優異,被保送至東京藝術大學,師事國寶級大師和田三造、河面冬山。直到幾十年後,在孫子賴信佑記憶裡,阿公依然是一個典型日本紳士模樣。

每天起床都是一套燙得淨直的襯衫,頭髮梳得齊整,戴個草帽優雅出門:「他每天早上六點會去公園散步,沒有一天是蓬頭垢面的。阿嬤過世後,他在公園算是公園殺手這樣(笑)那些婆婆媽媽都覺得說,賴先生(sen-sei)有夠緣投~」

1946 年,山中公離開台灣,那一年,賴高山成立「光山行」。

賴高山最知名的手藝是「堆漆」,以漆為主體,將漆一層一層薄塗於玻璃之上,有時甚至上到幾百層,再把玻璃泡水分離,作品輕盈又充滿顏色層次。賴信佑介紹:「那時應該也只有我阿公在做這樣的東西,堆漆前身是中國傳統的雕漆,但以前大都是紅、黑堆疊,阿公在當時做了色彩的變化。」

賴高山著名的千層堆漆。

賴高山與顏水龍合作的掃帚握把。

2019 年,周裕穎設計奧運中華隊制服,找上光山行製作鈕扣,賴信佑運用的就是阿公拿手的堆漆技法。上完六十層漆,再把兩個原件接著,等於每一顆鈕扣要上 120 層的漆。

賴高山無疑是漆藝創作者,但賴信佑也稱阿公為「企業家」。創立光山行後,賴高山製作民常漆器,也和當時台灣美術運動者一起推動工藝生活化。他曾與好友顏水龍合作,製作可替換帚柄的掃帚,帚柄以七爺、八爺為意象,有把厄運、髒東西掃出門的意涵,同樣是文創商品的概念。

賴信佑隱約記得,阿公以前許多客人都有著特別姓氏,現在想想,可能是日本貴族姓氏。光山行製作的佛堂用品從台灣賣到日本,賴家也開始起大樓,在一片荒蕪裡蓋起了工廠,就是現在我們所在的賴高山藝術紀念館。

賴高山藝術紀念館一樓,進門可看到賴高山作品〈豐年歌舞 油畫〉。山中公對原住民藝術、文化著迷,時常往部落裡走,將原住民色彩及生活風景作為重要題材,這點特色也同樣在賴高山作品裡見得。

我的父親

從賴家變成賴高山藝術紀念館,這裡是廠房也是住家,收納了三代人在台灣漆藝領域的成就與光輝,細節處卻也透露出活在不同時代的匠人們,無從訴說的煩憂與苦惱。賴信佑指著兩棟樓間通道的地上,有一口井,是阿公執意要挖的——即便當時政府規劃了自來水系統。

「以前留日的老台灣人,某種程度很不習慣國民政府做事風格,會想自己弄。」那也像是一種無聲的抗議,經歷過二二八的老仕紳不看華語報紙,不說華語(即便聽得懂),只講台語和日文。小時候賴信佑不懂,要到長大才漸漸明白。

走過地上的井,穿過走廊,則是工廠。這裡以前曾是大型機具擺放的地方,後來由父親賴作明改建成漆藝教室。改建的原因,是因為沒有訂單了。八〇年代末期,塑膠製品大量走入常民生活,轉眼間,已無人在日常使用漆器。高價日本訂單,日本國內也漸漸能夠消化,或被更有價格優勢的中國工廠拿下。

驟變發生那時,還年輕的賴作明才剛從日本學成歸國,還沒接下工廠,就得看著它被賣掉,一身手藝,突然不知用處何在。

但賴作明面對的時代,也是九〇年代台灣富得流油的時代。在無法生產日常漆用品的狀況下,他們將技藝投入藝術藏品,隨著經濟起飛,中小企業主也需要豪氣、吉祥的藝術品點綴新富樣態,賴作明的作品從以柿子象徵「事事如意」的漆盤,到可以懸掛在玄關的漆畫,數十萬的漆桌、上百萬的漆瓶⋯⋯如果說阿公有著企業家的精神,爸爸就是純然的藝術家。

他們收起光山行的招牌,九〇年代之後,「賴作明」和「賴高山」 兩位藝術家的名字,才是這裡的招牌。

賴信佑解釋:「他們開始發展工藝美術的項目,奠定了台灣九〇年代開始到現在的狀態——我們現在談的『工藝』,其實都不是像一般理解從民藝出發,而是使用價值遠低於欣賞價值、以『工藝美術』為主的脈絡。」

賴作明風格大膽、自由,號稱「沒有不能漆的東西」,並將漆運用在各種不同物品上。最為人所知的手法則為漆陶,以漆代替陶器上的釉彩、或將漆與釉藥複合呈現在陶器上,經反覆塗裝研磨出亮麗華美的色彩。賴信佑說:「以前沒有這種東西,是爸爸那時發展出來的。台灣是個很自由的國度嘛,很多東西都可以兜在一起(笑)」

二樓工作室,懸掛著一隻河豚標本,上面竟也有漆。但就連天馬行空的河豚作品,也都被困在鳥籠裡。藝術家儘管再自由,都不可能回到真正的大海了。

.jpg)

.jpg)

與漆共度一生

工作室旁另掛著一個招牌,寫著「一生一筷」,是賴作明開始推行的運動。逆著時代的流,既然世界背棄漆,也只能用盡全力發出與之抗衡的聲音。

「他覺得漆器相當耐用,那麼,我們其實一輩子可以只用一雙筷子,只要上了漆,筷子壞了就能補,就是『一生一筷』的概念。」

為了捍衛漆,爸爸力挽狂瀾的決心驚人,「他做了大量筷子的研究,加入筷子團體,甚至最後加入筷子國際學術研討會⋯⋯非常有趣喔這個協會,每年會在韓國清州舉辦相關展覽,研討會也會召集世界各個使用筷子的國家,討論近年來什麼筷子賣最好、消費者使用改變、工藝等。」

賴信佑自己也參加過兩次,從前還覺得有些荒唐,直到自己後來去餐廳,也忍不住要在意筷子,在意漆。他看市面上木筷,大多為了保留木頭顏色、只噴薄的透明塗料在上面,這種非天然的合成塗料耐熱能力較低,通常使用一段時間膜就會消失。

「去咖啡廳看到筷子都很擔心,那個磨損的地方都會變得很臭。木頭湯匙的邊角地方,如果膜脫落了,容易吸收各種湯汁和客人的口水。我看到木湯匙都會把它拿掉,還寧願餐廳用塑膠的。」

他明白木製餐具有其魅力,特別能帶來日式風情或質樸感。但也坦言,木製餐具特別難保養,出於大眾對漆的不熟悉,絕大多數時候都是不夠的。

「這也要說到以前為什麼要做漆器——塗層減弱的時候,你可以回來修補、再補漆 OK 了就繼續用,耗損再來補。但現在我們去哪裡找補漆的人?」

光山行官網上介紹漆,形容漆「是來自於這片土地最天然、最環保的塗料」,由漆農在漆樹上採集提煉而成,塗上生漆就像是上了一層保護膜,能讓餐具耐高溫(200 度)、耐酸鹼、抗菌,是最適合保護木頭的天然素材。儘管如此,許多客人誤會漆有毒,賴信佑時常為此抱不平:「我心裡想說,你去吃湯麵把免洗筷泡在湯裡,那才有毒啊。」

他曾在拜訪山中公先生的故鄉香川時,遇到一間複合式的選物店,店內販售小農產品料理,一看才發現,每一個餐盤都有修復的痕跡。缺角、磨損,都由漆來彌補。他內心激動:「買新的是最快速的方法。你知道修一個盤子的時間、人力成本之後,會感激店家對於物品的在意。」

如今也有餐廳找上賴信佑,每季固定進行餐具的修補作業。他說,即便時代已經不可能走回用漆彌補一切,這個選項能被保留,還是比較好的。若有更多人拿著餐具回來找光山行補漆,應該會很開心吧?

「會,但因為這個真的很耐用,如果不是商業空間,除非是粗暴使用、或有潔癖的客人刷得非常用力,大部份都會需要五到十年左右才會需要補。」想了想,這麼耐用好像對生產者來說不划算?自己笑出來:「所以對經營模式來說,也是很衝突的。」

我與漆,每一天

賴家三代都有屬於自己的浪漫與偏執。2011 年賴信佑成立自己的漆藝工作室,專職創作、授課,但在不懂營運及銷售的狀態下,很快就燒光本錢。他在企業裡工作四年,直到爸爸生了一場大病,讓他決定回家。

2016 年,賴信佑重新掛起光山行的招牌,距離當年阿公創業時,正好是七十年後。

「說『回到光山行』也有點不精確,工廠、機具什麼都沒有了,我只是把招牌再掛上去,所有項目都是從頭開始。嚴格來說我是擁有這個 IP,但要自己重新做一個東西出來。那時候每天每天都在和我爸吵架,他就覺得說你白癡喔?講得很難聽。」

儘管爸爸堅持賣藝術品才能養家糊口,但他還是想和阿公一樣,製作能讓所有人使用的漆器。他首先需要了解的,是現在的顧客在想什麼?放下藝術家的堅持,他勤跑市集,一次次和那些從來沒接觸過漆的人聊漆。

「我越往外跑才知道這個社會跟我想像中不太一樣。以前工藝市場是很封閉的,我就創作,創作完就展覽,展覽來的人很多都是同溫層,我看不出來世界的走向,這個社會對工藝的認知在哪裡。這種情況下,創作者很容易一直抱怨說:我做的東西你不懂。實際上觀眾當然不懂,他們也沒有必要要懂。」

積累起眾人的回饋,他以更適合當代餐桌的情境開發「本色漆器」系列,造型在現代與優雅間取得平衡,製程也在品質和價格間取得平衡,讓光山行成為許多年輕人認識漆的第一道門。

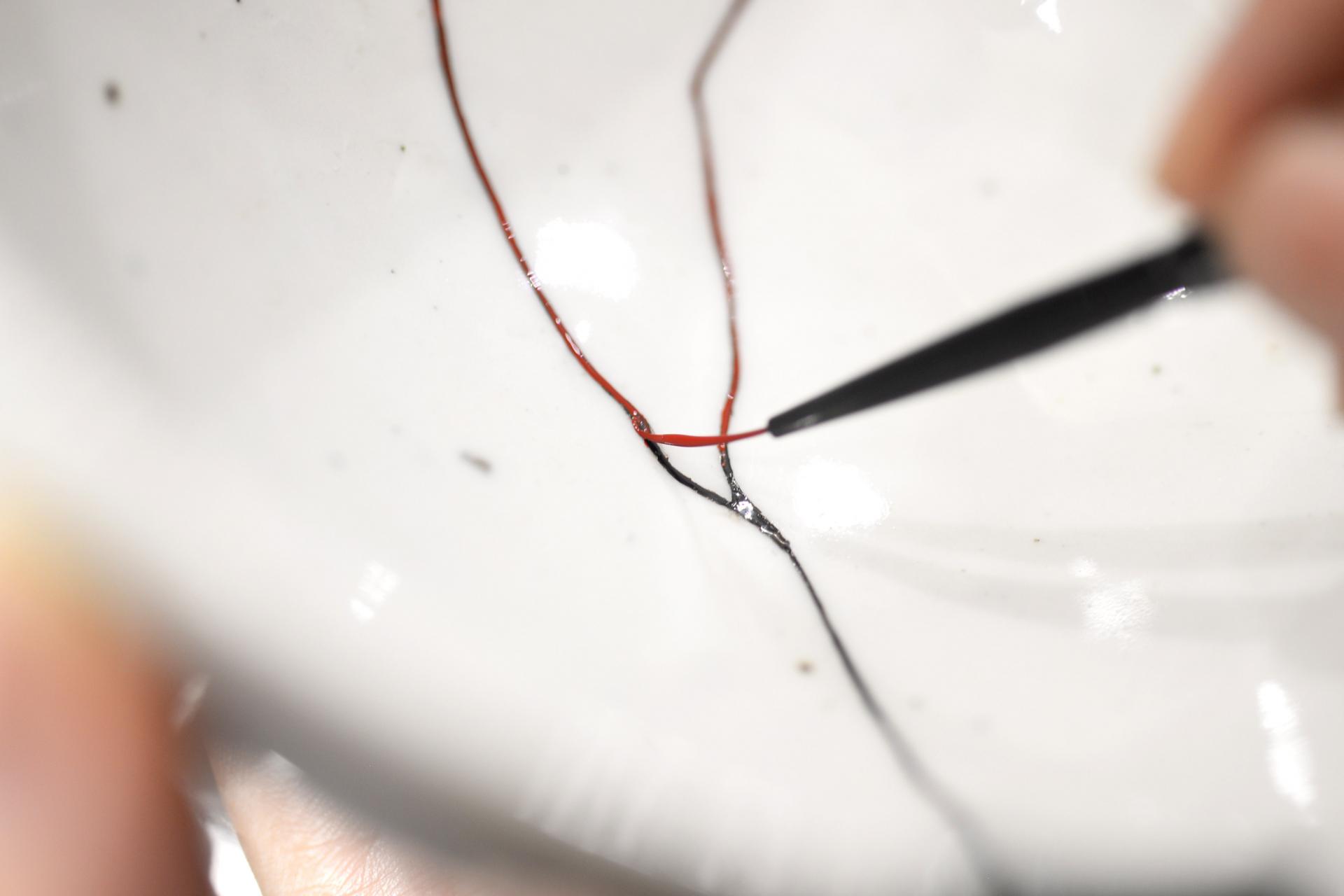

但有些事,只有時間能教。像是即使愛漆,他也學會逐漸調整課程主題,不一定要主打漆器,而是先教「金繼」。用漆、金粉來修補破碎的器皿,工法比漆藝單純,卻更能引起共鳴:「用漆器不是台灣人普遍的生活習慣,但是打破東西的經驗每個人都有,打破東西的心情也是一樣的。我提供一個方式,讓漆回到生活。」

圍繞著漆的存續,一家三代的偏執,於是也長出了不同樣貌。

「時代在我們家族留下很不同的影響。我覺得,我阿公那時候在做的事情,就是當代;我父親在那時候做的事情,也是當代。我現在做的事情,我也覺得我是當代。」

又不只是當代。他真心很喜歡漆碗出現在自己的每一天,「小時候對漆其實沒什麼情感,就是日常。我以為阿公和我爸是藝術家,但我不知道工藝對我的意義是什麼。會欣賞日常的美真的都是長大之後,小朋友哪會懂,日常,其實就是很棒的事情。」

.jpeg)

.jpeg)