風靡世界的 Akari 燈,與在世界流浪的藝術家野口勇

上一次看到 Akari 燈是什麼時候?可能是室內設計雜誌報導又一間高級餐廳;看到有房屋品牌把擁有這盞燈,當作一個賣點;或在設計師家裡,擺放這樣一個永遠看不厭的設計風景⋯⋯Akari 系列燈具有大有小,形色各異,有時如精靈般棲息,有時挺立出結構美。擁有一個 Akari 燈的地方,總是值得停留的。

Akari 燈適應範圍極廣,似乎哪種風格都難不倒它。但特別是想從日本傳統視覺語彙裡做出新意、做出當代感時,Akari 更是如魚得水。它不張揚,和紙似是低調,卻又能以特殊的形體存在感,扭曲氣場。亦東亦西,一如它在東西方文化間流浪的創造者:野口勇。

Akari 燈系列,由左至右、先上後下分別為:Akari UF3-Q、24N、1AD、1AT、YA2、3AD。The Noguchi Museum Archives, 03128, 03121, 03097, 03093, 03090, 03126. Photo: Kevin Noble. ©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York / ARS

野口勇於 Akari 系列之中。The Noguchi Museum Archives, 07029. ©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York / ARS

空間中的雕塑

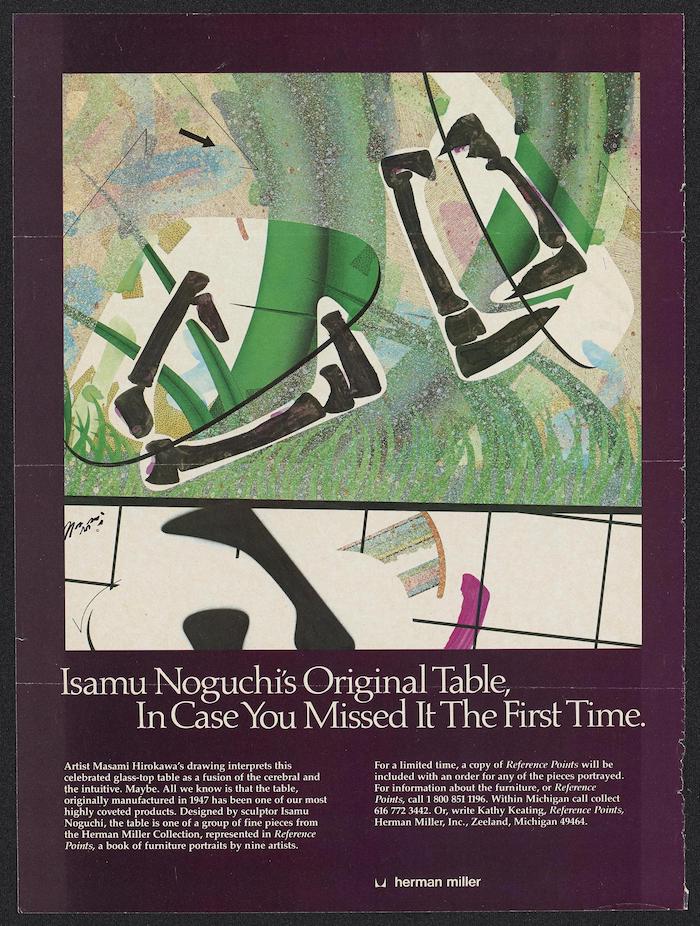

野口勇另一個知名的傢俱設計,是與 Herman Miller(求辦公椅推薦時,你總會看見尊貴的 Aeron 成為推薦首選)合作的 Noguchi Coffee Table,僅用三個元素,簡潔地表達了空間裡的存在。

野口勇設計、和 Herman Miller 合作生產的咖啡桌。The Noguchi Museum Archives, 10179. Photo: Kevin Noble. ©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York / ARS

刊登在《New Yorker》上的 Coffee Table 廣告,以抽象拼貼解構了桌子的獨特造型。The Noguchi Museum Archives, B_AD_2000_1984. ©Miller/Knoll. Courtesy of The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York.

儘管我們現在大多將上述作品視為傢俱、室內設計範疇,但在創作時,野口勇最初將它們都視為「雕塑」——Akari 系列在官網上,如今的全名依然是「Akari Light Sculptures」,光的雕塑。

野口勇的一切都從雕塑開始。日美混血的他,與母親在日本度過童年,13 歲後獨自回到美國。學生時期他先是在紐約攻讀醫學,晚上也去上雕塑課,因而被深深吸引,決定投入。也是天份,讓他在 23 歲便拿到古根漢獎學金,前往心心念念的雕塑家布朗庫西(Constantin Brancusi)工作室做助手,並陸續以雕塑接案維生,在 1930 年代成為知名的肖像雕塑家。

以雕塑為始,綜觀野口勇後來的作品,更常讓人有所體會的是雕塑品與環境的關係。物不可能單獨存在,而是與周圍環境共築出空間的整體。

他曾與現代舞之母瑪莎葛蘭姆(Martha Graham)密切合作,舞台上他以抽象的設計與格蘭姆編排的肢體一起呼吸:從《悔罪者》(El Penitente)、《阿帕拉契山脈之春》(Appalachian Spring)、《黑暗草原》(Dark Meadow)、《心之洞穴》(Cave of the Heart)⋯⋯,兩人合作超過三十年。

葛蘭姆的舞作常來自於希臘神話、美國先民開拓精神的觸發,如同野口勇將創作追溯回日本傳統語彙,但兩人要的東西,同樣也都是簡單、詩意,並充滿象徵意涵的。葛蘭姆說,她能理解野口勇的簡潔:「一切都被拔除,只留下必要⋯⋯就像他佈置那些充滿禪意的庭園時,回到生命的基礎,回到儀式。」

野口勇為《心之洞穴》打造的裝置,與他長年合作的夥伴瑪莎葛蘭姆。Photograph Retrieved from the Library of Congress.

1958 年,UNESCO 巴黎總部的庭園設計完工,讓原本就已在藝術界知名的野口勇,獲得大眾的熱切關注,也開啟大量的公共藝術委託。此案的主建築師 Marcel Breuer 起初邀請他製作一個涼亭,但野口勇將範圍延伸到整個庭院面積,他運用日本庭園造景的整體性思考,佈置石橋、流水,並從四國島運來八十顆石頭,總重八十八噸。

他說:「我傾向將庭園視為空間的雕塑⋯⋯一個超越單一雕塑、更整體性的雕塑性空間體驗。當人走進這個空間時,空間與人產生關係,成為真實。」

野口勇為 UNESCO 總部設計的庭院,結合日本庭院思考的風格在當時引發許多討論。The Noguchi Museum Archives, 00390, 00394. ©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York / ARS

日本與美國

野口勇複雜的身世,始於 1901 年的紐約。那時,試圖在美國發展文學生涯的日本青年野口米次郎,在報紙上張貼廣告,尋求英文寫作的協助。時常以編輯工作兼差、熱愛文學的女孩 Leonie Gilmour 回覆了。

身為第一批前往西方留學的知識份子,野口米次郎熱切期待在紐約展現自己的文學才華。對西方世界來說,他帶有異國情調與腔口的詩作,有著迷人的吸引力,而 Leonie Gilmour 也同樣被野口給吸引,儘管知道他同時與其他男男女女交往過密,仍義無反顧。兩人曾短暫有過婚約,但從未正式成婚,野口米次郎就在 Leonie 懷孕時決定獨自回到日本,等著另外一個美國女子前來成家。

1904 年,Leonie Gilmour 在洛杉磯生下野口勇。新聞披露後,野口米次郎另一婚約對象聞之大怒,才放棄這段關係。野口米次郎依然需要 Leonie 擔任他的編輯,幫他接洽西方世界的出版事務,兩人仍有聯繫。隨著美國與日本情勢越發緊張,Leonie 在 1907 年帶著野口勇來到日本,卻發現,野口米次郎已和另一名日本女子成婚,另有家庭了。

左為野口米次郎,右為 Leonie Gilmour。The Noguchi Museum Archives, 06010, 06000. Photo: Otto Sarony Co. Courtesy of The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York

美國與日本,不承認他的父親,與為情所苦的母親,在野口勇身上留下漫長的困惑。

顯然他從兩邊都獲取許多養份——西方世界的認可、養成,身處紐約得以與一流藝術家共同激盪的機遇;以及在日本渡過的童年,讓他夢想成為一個庭園造景師,擁有對事物的細微觀察,敬天愛神的自然崇拜精神。這些都讓野口勇和他父親一樣,成為兩邊世界都深感興趣的創作者,但不同的是,野口勇所面對的時代,國際衝突更加升溫。

1941 年,日軍在清晨偷襲珍珠港,重創美軍。上千傷亡使輿論譁然,也讓美國舉國上下充滿對日籍、日裔的憤怒與恐懼。羅斯福總統於隔年批准 9066 號行政命令,允許將「任何對國家安全有潛在危害的人」遣送至集中營。儘管沒有明指,但所有人都知道,這是針對日裔美國人而來。

連同十二萬日裔美國人,野口勇走進了這個集中營。起初,他試圖運用自己的知名度,與其他日裔藝術家共組聯盟表明愛國態度,但情勢更加惡化後,他自願走入其中(當時稱為「重新安置中心」),並與一位長官協調,藉此發想適宜居住的公共設施、藝術計劃,作為日裔美國人美好新社區的想望。現實並非如此,實際管理集中營的人,將他視為與其他囚禁者無異。

面對舉國敵意及惡劣的生存環境,是藝文界的廣泛聲援,終將讓野口勇離開集中營。儘管身體自由了,他從心底感受到自己將是世界永恆的他者,不是美國人,也不是日本人。

無所歸依,讓他與類似狀態的人有所共感。野口勇與父親一般多情,曾在墨西哥與 Frida Kahlo 維持一段愛侶關係(她分分離離的丈夫 Diego 甚至持槍闖入他們的房間),但唯一一段婚姻,是與同樣飽受認同之苦的電影明星李香蘭/山口淑子。

雙親都是日本人,但一家熱愛中國文化,山口淑子出生並成長於滿洲國,以李香蘭之名走紅,因參與的演出背後出資者為日本人,多飾演對日軍友善、崇拜的中國女子。戰敗後,中國政府將其視為「漢奸」,李香蘭得出示戶籍,證明自己其實是日本國籍(因此不是媚日的中國人),才得已被釋放,卻也因此必須離開熟悉的土地。

兩人在旅途中,時常為彼此留下紀念。左邊攝影者為野口勇,右邊則為李香蘭。The Noguchi Museum Archives, 08247.3., 05398 ©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York / ARS

兩人經歷過戰爭與戰後時,因國籍與歸屬未明而遭受權力宰制的切身痛苦。她曾談起與野口勇的惺惺相惜:「我們都搞不懂日本人的思考模式,都無法回到故鄉,而有同病相憐的感覺。」兩人的婚姻後來維持五年,因聚少離多而散;幸是好聚好散,一直維持朋友關係直到最後。

一座橋

從此回到 Akari 的創作故事,又多了一絲複雜心緒。

1951 年,在認識李香蘭之前——野口勇恰恰是從一趟日本長時間的旅行歸來。回到紐約時,他甚至已經覺得這裡很陌生,「紐約好不真實。我只想著怎麼再次回到日本。」

那趟旅行裡,他途經岐阜。岐阜擁有上百年紙燈籠、紙傘的傳統手藝,但那時,產業已因戰後蕭條環境而殘破不堪。岐阜市長詢問野口勇,是否能將用設計傳統工藝復甦,甚至讓產品能夠在西方世界流通?並介紹百年老廠 Ozeki 的老闆給野口勇認識。

拍攝於日本 Chuo Koron Gallery, 1954。The Noguchi Museum Archives, 07136. ©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York / ARS

這將成為野口勇持續一生的計劃:以他的設計,讓日本傳統手藝與精神以新的形式流傳下來,與西方連結。第一年他立刻做出 15 款設計,以和紙、竹構等元素及工法為底,雕塑出各種各樣現代形體,讓 Akari 燈不隨時間退流行,反而越來越受到歡迎,蔓延出上百款形色各異的光雕塑。

Production of the Akari Light Sculptures, Isamu Noguchi,1951 from Vitra on Vimeo.

1985 年於 Seibu Museum of Art 舉辦展覽 Space of Akari & Stone,結合了 Akari 燈及雕塑作品。The Noguchi Museum Archives, 02897, 02883 ©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York / ARS

Akari 3X, 4N, 2N, 5X, 及 1P 擺設於野口勇博物館。The Noguchi Museum Archives, 03079. Photo: John Berens. ©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York / ARS

直到今天,這些燈都同樣在岐阜同樣的工廠裡,依循傳統工法製作。Akari 系列的誕生,像是呼應著名稱「光」的意涵——不只點亮空間,也把世界的目光,持續帶到日本傳統工藝人們的手上。

而那次途經的岐阜其實也不是終點。那趟旅程,他受知名建築師丹下健三邀請,前往的是廣島——那個在珍珠港事件四年後,美軍投下原子彈的城市。眼前滿佈廢墟與死寂,但丹下健三隨即與野口勇討論:未來這裡將蓋起廣島和平紀念公園,你願意製作雕塑嗎?

如今在廣島和平紀念公園,可以看到野口勇打造的〈和平大橋〉(Two Bridges for Peace Park)。兩端延伸的雙線,一條名之為生,另一條名之為死,像是撫慰當下的人們,能夠連結那些突然逝去、離開的靈魂。

廣島和平大橋的東側。The Noguchi Museum Archives, 00229. Photo: Michio Noguchi. ©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York / ARS

橋,或許也是野口勇的心願,連結他斷裂的生命歷程。橋一端往東、一端往西,像是連結美國與日本的暗示。

丹下健三曾和野口勇討論起設計受難者紀念碑的可能,野口勇答應了,並選擇不收費。只是這份心意,在政治情勢裡依然變得複雜,相關單位抗議,日本國內多有「為什麼是美國人來製作」的反彈聲浪。最終,官方只同意丹下健三在一週內根據野口勇的想法迅速提案。

野口勇曾為此趕往日本,試圖扭轉決定卻未果。受訪時,他說:「廣島,不只因為日本而存在,它也因為這整個世界而存在。」他所希望的,始終是能夠超越國籍的藝術力量。

多年後,以服裝設計敲開西方世界的設計師三宅一生,會不斷說起這座橋。出生於戰後日本的蕭條時代,他在高中時每天上學,都會經過此地,並深深為野口勇的作品而感動。他說,是這座橋,讓小時候生活貧困的他激起了生存奮鬥的力量——如同許許多多從此經過的人們一樣。

.jpg)

野口勇,背景是父親野口米次郎的詩,攝影師為三木淳。The Noguchi Museum Archives, 03795. Photo: Jun Miki. ©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York / ARS