歷史不是消失,只是淡了一個色階──專訪王淨薇,擦掉一張二二八照片之後

小時候,當爸爸的話題浮上檯面,大人就會提到打針的事。他們說,一根針插入身體,他就再也沒有醒來過。

那年,王淨薇兩歲。兩年,成為她擁有父親的時間總長。

兩歲以前,她沒有任何記憶,對爸爸理解不多,只知道他是一位麻醉科醫師,射手座,性格和開車速度一樣,又衝又快,玩命關頭的形象,但這些都不是她的記憶,而是別人告訴她的,打針的事也是。

至於為什麼要打針?她從不知道。車禍、破傷風、狂犬病,有各種可能,在家裡這是禁忌話題,即使她知道媽媽知道答案,真相近在眼前,她也不會主動問。「突然去問有點奇怪,我可以想像我媽說,問這個要幹嘛?」

她不是沒有打破禁忌過。大三那年,為了交一份梳理家庭歷史的課堂作業,她決定打破砂鍋問到底,在作業的名義下,媽媽欣然接受採訪。結果問到一半,媽媽突然輕描淡寫地說,爸爸會過世,其實是因為頭部外傷。

她嚇一跳。等等,怎麼會是頭部外傷?不是說是因為打針嗎?為什麼跟以前講的不一樣?

她看著媽媽,媽媽看著她。

「你不要再問了。」

拼湊記憶的人

父親的身世之謎不但沒解開,反而越挖越大,記憶就是如此弔詭。在王淨薇心中,父親的形象總是浮動的,充滿噪點,朦朦朧朧。根本原因在於,那些記憶全是來自其他人,是二手的,無從考究。

「我所有的東西都是拼湊而來,就我聽別人說怎樣怎樣,又聽別人說怎樣怎樣,可能在記憶上也會有誤差,然後你又會誤植一些東西。」

這種狀況在她成長過程中,發生過很多次,有時同一個記憶的不同版本,甚至會出現悖論。這種關於記憶的懸而未解,早在王淨薇成為藝術家以前,就是她經常反思的問題。

「我對記憶的狀態很感興趣,」關於它如何形成、它的半衰與不可靠、存檔版本的相互覆蓋,「然後你每一次去回憶,其實都是在改寫那一個原本的記憶。」

早期的創作就是以記憶為主題。2020 年,她發現拍完的一卷底片意外泡水,照片全數損壞,一趟夏日旅行的回憶也瞬間面目全非,連她自己也想不起來拍的是什麼。看著底片上脫膜如烈火燎原,奔放又荒蕪的形象,深深吸引著她。

她將底片沖洗出來,拿出針線,在相紙上對著那些壞毀部份手工刺繡,以細膩的縫紉勾勒記憶的消長,一本名為《在我憶起之前我遺忘》的藝術家的書(Artist’s Book)因此誕生。

儘管運用了當代藝術式的思考,作品最初的創作動機其實相當單純──她想要修復壞掉的記憶。「當時其實只是單純覺得,它看起來很像一個破碎的或是受傷的狀態,我就很直覺聯想到縫補。」

.jpg)

.jpg)

《在我憶起之前我遺忘》(I forgot something before I recalled it),藝術家的書,2022–2024。

當時她正在念外文系,但創作始終更吸引她,從小學舞加上高中國文老師的薰陶,跳舞和寫作一直是她表達自己的方式,直到大二歷經一場失戀和舞團徵選的失敗後,她買了人生第一台相機。心如刀割的日子裡,攝影成為少數有份量的東西,也才正式進入她的創作視野。

那陣子她整天背著相機到處跑,快門聲沒停過,「就像買到一個新玩具然後一直玩的感覺,」但這股熱情很快就消失了。受到當代攝影思想的影響,她開始越來越厭倦拍照,特別是讀了蘇珊·桑塔格的《論攝影》後,對攝影本質和意圖的批判,再也無法說服她憑直覺按下快門,和攝影的關係,從此一言難盡。

「拍照是一個很動物性的活動,就是視覺上產生美這件事,其實就是在滿足感官嘛,我自己覺得,我對這件事情產生了很多質疑。」

對攝影的不自在,離開台灣才得到喘息空間。畢業後她以最高額獎學金申請到紐約 Parsons 設計學院攝影藝術創作碩士,那裡的學習環境,鼓勵學生使用複合媒材,不必完全受限於傳統意義上的攝影,平面、雕塑、文字、書籍、表演都有發展空間,這讓她很有歸屬感,也開始進一步反思自己與攝影的關係:「系上有一種風氣是大家不會預設你要產出攝影照片,而是問你說,為什麼你想講的這件事情,非得用影像不可?」

隨著創作媒材的解放,創作主題也有巨大轉變。她的作品從底片上的個人回憶,開始轉向台灣政治歷史題材,例如二二八事件、中美台關係、退出聯合國與 WHO 相關議題。看似與過去主題截然不同,其實本質上相互聯通,都是牽動著記憶,無論那是個人的記憶、集體的記憶、還是國家的記憶。

王淨薇一直覺得自己是個拼湊記憶的人,就像她一直努力理解父親缺席的身世一樣。「其實很多作品都是埋藏在下面,都跟我曖昧的家庭歷史有一點關係,就是怎麼持續去理解一個很難理解的東西,然後試著拼湊出一個我能拼湊出的東西。」

不是消失

為什麼要去理解和拼湊?或許是因為,這些東西都使人心痛。

2024 年在 Parsons 攝影系碩士畢展上,王淨薇發表了《永遠維持現狀》,結合行為藝術和現成影像,在一幅巨大的二二八歷史照片上赤腳跪地,以家中婦女擦洗的姿態,用砂紙緩慢擦拭,直到表層的噴墨漸漸褪去並模糊化。

隨著擦拭的動作不斷重複,歷史的輪廓逐漸淡去,未竟的歷史傷痛與國族認同,竟然如此易逝。在一次又一次磨擦的勞動之間,她試著提出一個問題:歷史的傷痛如何留存,又如何消逝?

.jpg)

.jpg)

.jpg)

《永遠維持現狀》(Maintain Status Quo Indefintely),行為,砂紙、身體勞動、微噴印刷和木板,21 分鐘,2024。

也許傷痛不會真正消失,它只是轉移了,變成可儲存的形式。某次查資料時,她偶然看到一集公視訪談,受訪者是鄭竹梅,鄭南榕的女兒。1989 年她父親因捍衛言論自由自焚身亡時,她年僅九歲,和王淨薇一樣,爸爸的記憶在成長過程,同樣支離破碎,同樣充滿誤差,同樣難以言說。

那一刻,她發現原來自己並不孤單。

「她一直以來都覺得自己好像想說什麼,但不知道要怎麼說,說不清楚,一說就會哭⋯⋯我那時候就很深受感動。」鄭竹梅不是個案,在許多政治受難者的家庭中,相似的情境一再發生。雖然深知自己並非受難家屬,談起這議題不夠政治正確,但王淨薇也知道,創傷者之間的感應是相似的,在她看來,許多人都以某種隱密的方式和創傷共存。

「我印象很深的是我一個朋友,他們家是白色恐怖受難家屬的後代,他就有跟我講說,他們家其實一直都是不能去講那些事情的,」無論上一代還是上上一代,都會刻意不去談論。這讓她想起媽媽那句:你不要再問了。

記得很難,遺忘更難。因為過於沉重而不能輕易觸碰,但又因為太過重要不能輕易拋棄,這種微妙的拉扯,往往難以向他人解釋。發表《永遠維持現狀》期間,「擦拭歷史照片」這件事經常受到批評,王淨薇不只一次遭觀眾質疑:你為什麼要抹除歷史?

「我的回應就是,在視覺上影像其實不是完全消失,它只是淡掉一個色階、變得不清楚而已,」而擦拭的動作其實揭示了遺忘的本質:那是一種持續性的勞動。遺忘的前提在於,你必須先記得,才有可能忘記。

「我覺得創傷需要被放在一個,可以被記得,但又不能太常被想起來的地方。」而她持續的擦拭與試圖抹除,則是為了提醒觀者,也提醒自己:不能將創傷抹去,而是投入心力將它好好保存,「是個本能跟求生的反應吧。」

理想很豐滿,現實卻很骨感。大部份的創傷者,在走過漫長的痊癒之路前,都難以從過去的創傷抽離。只能回頭,難以向前,一如家庭歷史的缺失,也讓王淨薇的創作習慣,成為她自身困境的寫照。

「這或許也解釋了為什麼我永遠在處理過去,某種意義上我很難活在當下。」

中國不可分割的

《永遠維持現狀》發表結束了,爭議卻沒有結束。當時系上受邀到中國展出,那時候王淨薇收到通知,被要求更換作品,原因是主題太過敏感,「新疆、巴勒斯坦、台灣、香港,這些都不行,這些都不要碰。」

經過一番討論,她決定拿出無關政治的作品參展,這是原本的計畫。「本來想說好啊,我做得到,但後來想一想就覺得,幹還是很不爽。」

最後她選擇退出,因為作品議題太敏感而冒犯到別人,這還只是其中一次,後來她漸漸習慣了不可避免的衝突。

「我覺得我應該得罪很多人,」回想在紐約這三年,王淨薇說。「其實一開始我也是走一個不想得罪人的路線,但後來慢慢開始覺得很困擾,最後就決定當個罪人吧。」

很難想像,朋友眼中安靜內向如小白兔的她,關注起政治激進又火爆,反差極大,甚至到了紐約開始願意得罪人、衝撞體制,為什麼?

這件事要從那位中國同學說起。第一次遇見他,是在碩士開學的入學派對。那時王淨薇剛來紐約,人生地不熟,在派對上看見了他,後來得知這位同學是從小來美國生活的中國人。在得知王淨薇是台灣人後,他主動上前攀談。

「他就突然跑過來跟我長篇大論,講了一大堆,說台灣跟香港的相似性,為什麼香港現在會變成這樣子,諸如此類的。」當時是 2022 年的夏天,距離香港反送中已過三年,突然有人迎頭撞上來評論你的國家,她受寵若驚,但往後的日子,這種事經常發生。自從搬到國外,她漸漸意識到,比起其他國家的人,身為台灣人似乎沒那麼理所當然。

沒有什麼脫離不了政治。參加派對是政治,自我介紹是政治,在中餐廳點餐是政治,有時什麼都不做也是。出現在日常生活中的政治,通常不是大張旗鼓的,而是微不足道的小小時刻。

但也不是沒發生過驚天動地的事。有次上研討課,另一位中國同學正在台上報告,他在簡報上放了一張李小龍的梗圖,圖中配上「我不懂英文」的文字,自嘲英文不夠好。一旁教授見狀,說你用這張圖是種族歧視。

同學反駁,說我是中國人,我有資格這麼做。

「但李小龍是香港人。」教授說。一瞬間,教室尷尬到極點。這時,距離講台非常遙遠的後方座位,那位中國同學突然像是訓導處廣播一樣,對著教授和全班同學大聲說:「香港是中國的一部份。」

時間停止,寂靜像末日。一想到班上沒有香港人,只有自己一位台灣人,王淨薇感到莫名恐懼。她悄悄離開教室,跑了出去。「其實一直以來我的個性,好像不是我現在作品的個性,就像我會很害怕這種場景。我會覺得我的天啊,我要離開這個現場,怕有人要問我的意見。」

軟萌台灣人

類似的事件層出不窮,一次次刺激王淨薇反思,讓她從旁觀者變成參與者。會成爲旁人眼中的政治份子,連她自己也沒料到。

說來慚愧,以前她真不是這種人。她還記得太陽花學運時,看見高中同學們主動衝立法院,她總感覺有隔閡,覺得自己好像沒跟上什麼啟蒙運動。一方面她實在找不到關心政治的動機,另一方面她也意識到自己的無知,關於台灣未來可能的命運。

「講出這句話好恐怖,但是 16 歲的我確實是這樣,我不知道變成中國人到底會改變什麼。」這種隔閡,在王淨薇來到紐約後徹底瓦解。她開始用創作來尋找答案。她的藝術實踐,也從個體小寫的私人回憶,延伸到集體大寫的身份政治,兩者本是一體兩面。那個直搗核心的問題是:我究竟是誰?

「就是你到底是什麼人?你到底跟中國有什麼差別?當別人很直覺認為你是中國人的時候,你到底要怎麼應對?很多這種實際的問題出現,我才開始對身份認同這件事情感興趣。」

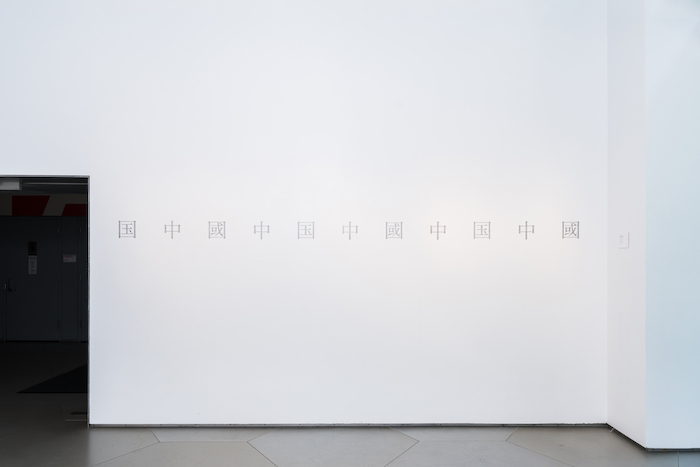

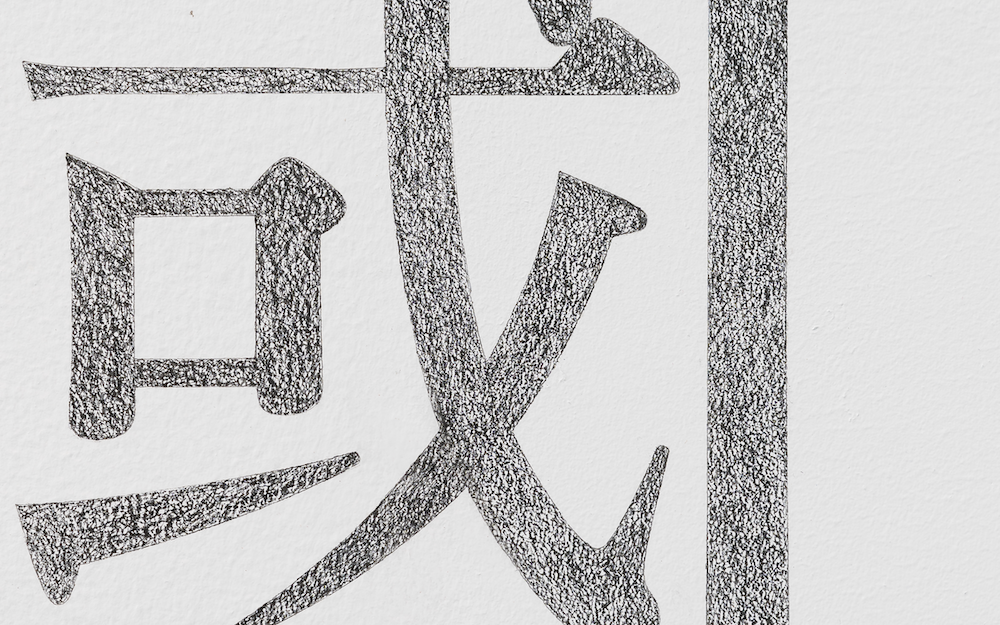

伴隨《永遠維持現狀》展出的另一件作品名為《国中國》,王淨薇在一面白牆上,用「国」、「中」、「國」三個中文字重複連成一條線,形成開放的詞義組合,探索文字和圖像的關係。雖然作品形式簡約,但她總要耗費過多的話語,才能讓所謂的外國人真正理解這件作品:

首先這是三個中文字,第一個字跟第三個字是同一個字,都是國家的意思,不同的地方是,第一個字是中國用的簡體字,第三個字是台灣用的繁體字,除此之外,第二跟第三個字合起來是中國的意思,只不過⋯⋯

看似簡單的東西,卻存在多種詮釋,這完全反映了台灣的處境──某種進退兩難、非此非彼的狀態,如同政治人物口中說的,既不支持統一,也不宣布獨立。對王淨薇來說,這正是她想用藝術探索的,一種政治中的詩意。

《国中國》(Country within Country),裝置,石墨,2024。

「那個詩意來自於台灣這個曖昧的、不明的狀態,這個難以確定下來的混亂狀態⋯⋯你沒辦法很簡明扼要的表達,我就是想捕捉那個感覺。」

同時她也發現,這種曖昧狀態早已滲透進台灣人的民族性,尤其是人在國外,當她看見某些比較優柔寡斷的行為模式,她會忍不住發出「這很台灣!」的吶喊。「就是很有禮貌、很害怕得罪別人、很喜歡說『沒關係都可以』,一個好好先生好好小姐的樣子⋯⋯有一種不要把話講得這麼死或是這麼清楚的感覺。」

某部份這很符合外界對台灣人的刻板印象。中國鄉民稱呼台灣人「灣灣」,在他們眼中不帶貶義的暱稱,曾被台灣網友票選為「最不可接受的中國用語」。2022 年北京國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上表示,這個詞,它有一種「萌的感覺」。

「對啊,就是一些軟萌生物,也可以理解啦。」

這種軟萌,讓台灣人顯得善意且包容,卻也讓我們的身份認同模糊不清。如果說《永遠維持現狀》處理的是台灣歷史的未竟,那麼《国中國》就是試圖描繪台灣當下的懸置狀態,在重重霧霾中,試著尋找自己是誰。

這種困境王淨薇並不陌生。小時候她努力想解開家庭歷史的謎,長大後,她發現作為台灣人這件事也是一個謎。她的所有作品,那些壞毀的底片刺繡、淡去的歷史影像、曖昧的文字圖像,無不是從散落的訊息中,試圖拼揍出她自己。

就像她一直試圖釐清並記住父親的模樣。就像整個台灣,也仍在試圖記住它自己。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)