以藝術舀盡生命的巴黎畫派(一):群聚塞納河左岸的藝術家

巴黎畫派(School of Paris),與藝術史上的許多繪畫流派不同,它不像印象派、浪漫主義畫派那樣擁有共同的藝術主張與繪畫風格,也並非一個界定明晰的社團或組織,成員之間也沒有師承關係。巴黎畫派被藝術學者指稱那群二十世紀初期至二次戰前,活躍於法國巴黎的藝術家,他們沒有特定的共同之處,唯一的共通點便是他們都在不同時期從不同的地方來到巴黎,並在這座當時的世界藝術之都旅居、從事創作。

主要人物包含西班牙的畢卡索(Pablo Picasso)、波蘭的基斯林(Moïse Kisling)、俄羅斯的夏卡爾(Marc Chagall)、白俄羅斯的蘇丁(Chaim Sutin)、日本的藤田嗣治(Léonard Tsuguharu Foujita)、義大利的莫迪里亞尼(Amedeo Modigliani)等,其中有不少人是猶太裔。正因為這群藝術家大多離鄉背井,極力掙脫家鄉的束縛,因著對藝術的熱愛與追尋而聚集在巴黎,共同分租住在塞納河左岸的蒙帕納斯閣樓、小屋,時常出沒巴黎蒙帕那斯大道附近的幾家咖啡廳,來自不同的文化背景,說著不同的語言,彼此之間自然而然地形成彈性、多元、自由且充滿創造力的人際網絡。而正因為這群藝術家的創作風格難以一言蔽之,難以歸類,藝術研究者才依著他們活躍的區域統稱為「巴黎畫派」。

莫迪里亞尼自畫像(1919)

其中一位代表性人物莫迪里亞尼,出生並成長於義大利,父親生意失敗,家道中落,但他依然展現高度的藝術天份。1906 年,年僅二十二歲的莫迪里亞尼來到藝文薈萃的巴黎,早先他的創作以雕塑為多,但後來漸漸將重心轉移至繪畫,且以人物肖像為主;莫迪里亞尼總是能夠精準地捕捉人物的內在狀態,以柔軟、優美的弧形線條勾勒形體,線條雖然單純,但是從人物的姿態與服裝特徵描繪,畫家的細膩觀察無庸置疑。當時,莫迪里亞尼和同樣活躍於巴黎藝術圈的藤田嗣治、基斯林的工作室都在附近,彼此之間往來密切。莫迪里亞尼常為身邊的友人繪製肖像畫,或夜晚流連於蒙帕納斯咖啡廳的露台上,為人繪製素描換取一杯酒、一餐飯。然而,這位年輕極具潛力的藝術家,卻因為貧窮加上體弱多病的緣故,在三十五歲其創作還尚未足以被世人認識之際,因為結核性腦膜炎病逝巴黎;而他懷有八個月身孕的妻子,則在他病逝的隔天,選擇從五樓縱身躍下,追隨丈夫的腳步,結束二十一歲的生命。

莫迪里亞尼死後,好友基斯林為他籌辦葬禮,葬禮辦得盛大且隆重,整個蒙馬特和蒙帕納斯的藝術家幾乎通通到齊。然而令人惆悵的是,莫迪里亞尼生前,生活過得相當窮困,甚至是得拿著自己的畫作去換取食物的程度,只辦過一次個展的他,作品根本值不了多少錢;但隨著藝術家過世後,作品價值隨之水漲船高。2015 年的藝術拍賣會上,莫迪里亞尼的《裸女》更創下了史上拍賣價格第二高的紀錄,以56億台幣成交。

.jpg)

基斯林(左)與畢卡索(右),拍攝者為考克多。

而 1910 年自波蘭抵達巴黎的基斯林(Moïse Kisling),在朋友的介紹信與層層轉介下,他得到一位俄羅斯資助者長達一年的財務支持,讓基斯林在初抵達巴黎的時期,能夠領到一個月 150 法郎的津貼,當時他才 19 歲。在蒙帕納斯,基斯林逐漸建立起自己的生活圈,他與畢卡索相當投緣,租屋處與莫迪里亞尼等多位藝術家同棟,常與一票藝術家好友在咖啡廳留連,是當時巴黎藝術圈的核心人物。

有一次畢卡索帶著朋友尚˙考克多(Jean Cocteau)來到基斯林的工作室,想介紹考克多給那群時常聚集於此的藝術家們認識,一群年輕的創作者聊著聊著,莫迪里亞尼和基斯林不約而同地想為考克多繪製肖像,兩位年輕的藝術家於是展開一場「繪畫的友誼賽」,在同一個時空,以不同的風格,為考克多留下了身影。

莫迪里亞尼畫的考克多肖像

二十世紀初期,是美好的年代,也是殘酷的年代,一次世界大戰的震盪,間接衝擊了這群為創作而生的人們——基斯林前往前線為法國效力(他於 1915 年入法國國籍),畢卡索繼續留在蒙帕納斯,藤田嗣治則前往英國、西班牙。1916 年年底雖然戰爭尚未結束,但這群在巴黎的藝術家受邀前往奧斯陸舉辦展覽,一共展出 94 件作品,基斯林是籌辦過程中重要的角色,積極參與,展現他極佳的公關能力。同一年,基斯林認識了一位令他傾心的女孩,兩人於 1917 年在蒙帕納斯舉辦了盛大婚禮,基斯林的好人緣,讓所有的藝文界朋友都為他開心,眾人大肆慶祝,從咖啡館到妓女院到基斯林的工作室,足足狂歡了三天三夜。

隨著戰後藝術市場的回溫,基斯林的作品越來越受好評,但他的創作絕非仰賴天份而已,他是一位相當認真勤奮且自律甚嚴的創作者,每天早上九點一到,一定會坐在畫室裡開始工作,為他工作的模特兒也不敢輕易遲到;午餐時間,他會和朋友前往圓亭咖啡館(La Rotonde)享用一頓食物與談話,接著再回到工作室繼續創作或是和其他藝術家碰面,一路工作直到晚餐時間。基斯林待友的熱忱始終如一,並沒有因為他成名後而改變,時常贊助在巴黎舉辦的舞會,並固定於每週三邀請蒙帕納斯的藝術家、音樂家、作家、知識份子們來工作室享用免費的午餐,彼此認識交流。

而來自日本的藤田嗣治,也是巴黎畫派的代表人物之一,與莫迪里亞尼、基斯林等人都有密切的往來。來自亞洲的身份,以驚艷歐洲畫壇的細膩繪畫技法,成為當時藝術圈的寵兒,其筆下的乳白色裸女肌膚,推翻人們對油畫總是濃重的既定印象。除了特殊的繪畫風格以外,藤田嗣治的招牌髮型、圓形鏡框和嘴唇上緣那一小撮M字鬍,從年輕到老始終如一,為個人樹立起令人難忘的特色。藤田嗣治愛貓,他不僅愛貓,還愛畫貓,單獨繪製貓兒們嬉戲的模樣,也畫自己和貓相處的樣貌。

作為一位日本藝術家,藤田嗣治相當成功地融入巴黎藝文圈,並且在現代藝術史上佔據了重要的位置;然而他極具爭議的創作生涯——在二戰時期為日本擔任從軍畫師,繪製許多戰爭畫,卻在戰後為他帶來了祖國人民的不諒解,覺得他是歌頌戰爭的軍國主義者。然而,若仔細看過藤田嗣治戰爭畫的人,一定不會同意這樣的指控,因為他筆下的戰爭,是個沒有人願意踏入的人間煉獄,殘酷地描繪戰爭的殺戮與醜陋,絕非為發動戰爭的國家美化歌頌。

.jpg)

莫迪里亞尼畫的蘇丁肖像(1916)

蘇丁(Chaim Sutin)來自當時仍屬俄羅斯帝國的白俄羅斯明斯克市,父親是小鎮上的裁縫,家境十分貧窮。十九歲時(1913 年),為了藝術夢而來到巴黎,在此認識了這群活躍的年輕藝術家,他和莫迪里亞尼、基斯林很投緣,莫迪里亞尼還為小他十歲的蘇丁繪製了好幾次肖像畫,甚至為他介紹藝術經紀人。勤奮學畫的蘇丁,時常跑去羅浮宮觀摩,廢寢忘食的大量作畫;因為窮困的緣故,時常三餐不繼,而這也埋下了他日後胃潰瘍的病因。

1920 年,莫迪里亞尼去世的消息讓蘇丁深受打擊,他因此而戒酒節食;蘇丁失去了這位亦兄亦友的莫迪里亞尼,其易怒的性格更讓他與當時巴黎的主流藝術圈格格不入,更加將生活重心埋首於自己的創作之上,不善與人來往,因為貧窮的出身,讓他本能性的排斥當時巴黎這群藝術家們自成一圈的行徑,唯獨莫迪里亞尼例外,對蘇丁始終抱有高度的關懷與期待。當時莫迪里亞尼的朋友 Lunia Czechowska 便曾這樣形容過蘇丁:「他嚴格說來並不算是巴黎畫派這群體的一員,因為他總是像隻受到驚嚇的獸,獨自躲在角落。」但蘇丁並非性格冷漠的人,他只是不善於表達。蒙帕納斯的繆思女神琪琪(Kiki)曾經在自傳中描述她與友人有一次流離失所,碰巧在路上遇見蘇丁的情境:她叫住這位當時在巴黎藝術圈已經小有名氣的藝術家,請求他讓她們借宿一宿,蘇丁頭也不回地回答:「如果妳們願意,就來吧。」三人走進蘇丁的畫室,裏頭擺設相當簡單,他隨手指向房間的床,一句話也不說,便開始砸爛房裡僅有的幾件家具,接著便生了一堆暖和的火,蘇丁就坐在僅剩的舊藤椅上睡去;那是個寒冷的冬天,但蘇丁的善良行為溫暖了兩位年輕女孩的心。

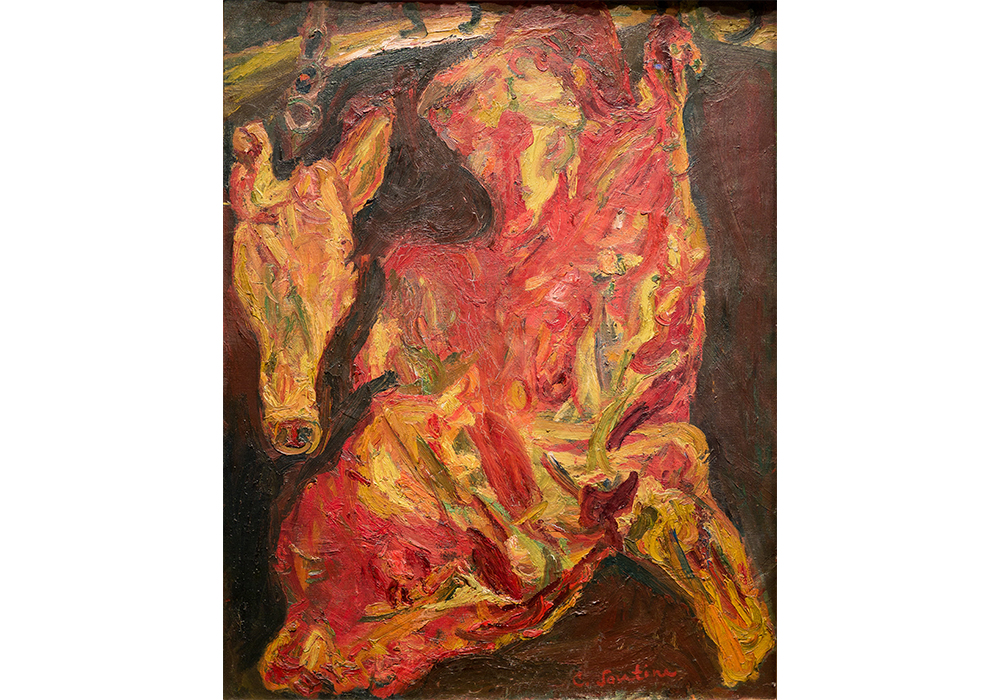

蘇丁作品《Bœuf et tête de veau》(1923)

描繪屠宰後的動物屍體,是蘇丁創作中相當重要的主題,《牛肉塊》是他有名的作品之一。他曾經租了一間工作室,將宰殺後的牛屍搬進工作室裡,方便他隨時作畫,然而時間一長,屍體散發出來的氣味,讓鄰居感到不安,甚至報警處理。除了肉塊以外,蘇丁也畫肖像畫,但不同於常以身旁友人作為模特兒的莫迪里亞尼,蘇丁的肖像畫常勾勒例如女傭、廚師、服務生等底層的勞動者。蘇丁的作品,飽含著斯拉夫民族的憂鬱與壓抑,但同時又可感受到其作品中的激情和渴望,那渴望幾乎是動物性直覺的,粗獷而有力;蘇丁的性格正明顯地表現在其作品風格之中,而他有些神經質的性格,也影響到他的身體健康。二戰期間,德國納粹入侵法國,蘇丁身為猶太人後裔,只能逃離都市。在逃亡過程中,他胃潰瘍的症狀越趨嚴重,最後還未能等到戰爭結束,便因為胃穿孔而病逝。

蘇丁生前並不是一個會仔細記錄自己生活的人,很少寫日記,也很少在作品上簽名,幾乎不與家人聯繫,死後也沒有委託藝術經紀人保存他的作品。據了解,他是一位對繪畫創作相當執著的人,一旦決定要描繪什麼主題,他一定會想盡辦法重建該有的場景,確認所有細節,甚至會搭車前往好幾公里以外的村莊待上幾天,只為找到適切的農村婦女來描繪。創作《牛肉塊》系列的作品時,蘇丁要求他的助手必須持續地在牛屍塊淋上鮮血,以維持屍塊的「新鮮貌」。他是個幾乎將所有精力都投注在創作之上的藝術家。

巴黎畫派與當時的蒙帕納斯,可說是那個時代的特殊產物,整個畫派就像是奮力燃燒自己的蠟燭,極力在有限的生命中綻放出全部的光彩。除了巴黎作為藝術文化的世界核心吸引了許多年輕、熱情的藝術家以外,也與當時的時代氛圍密切相關。一戰過後的巴黎,受到重創,或許正因為歷經了窮困、戰亂、死亡的殘酷,這些藝術家們才更加無所顧忌地表達他們的慾望、情緒、熱情與痛苦,讓巴黎畫派,成為如此獨一無二的存在。