一慢再慢,那張臉所霸佔的時光:專訪李康生

舊咖啡屋中,燈光溫和而凌亂,李康生坐在邊沿,靠窗桌上。凝視這一張蔡明亮電影中的臉,臉上有時間印痕,有沉默、也有微笑。凝視這一張電影中的臉,它獨佔、懇切地霸佔了多少畫面與時光;或靜或動,或殘破、或悲涼,讓多少影迷一同經歷那魔幻世界,再多寂寞與感動,時光皆不予回返。

李康生獲得影帝後,開始嘗試不同戲路,由精而廣,他是一位自我學習也是一位心胸寬闊的演員。受到直接的肯定後,觀眾也發現了他的獨特幽默,曾執著的或許放下了,可是在此時,脖子的舊疾卻復發,身體暫時被限制了自由。曾經,他一慢再慢,在「慢走長征」系列短片中,披著紅色袈裟萬里長征;如今,在他自己執導的短片〈一念〉中,他一動也不動佇立西門町。此時,他不再是抱著西瓜的男優、也不是舉著招牌長立的舉牌人──他就是他自己,他就是李康生。維持著自己的節奏,而大廈高樓、車水馬龍,依著他,持續喧鬧旋轉。

聽他說話,與他對話

身體受到限制,李康生追求廣闊的心卻更加無法停息。較康復後,接演了不少 MV,以及電影《沙西米》,更參與了九把刀懸疑推理小說《樓下的房客》改編電影的演出。《樓下的房客》由導演崔震東執導,有任達華、邵雨薇、李杏、莊凱勛等演員演出,在片中,他飾演大學教授郭力,與森竣飾演的學生令狐是一對同志愛侶,卻也擁有自己的妻子與小孩。

「最初是崔導在我臉書上留言,說有戲找我演,我就約他來我家談。看了前導片後我很被吸引,我覺得他很用心在拍戲。他說覺得這個角色很適合我,覺得在台灣幾乎找不到像我這樣的(演員)。」

李康生說話節奏慢,和在電影中一模一樣,讓人不得不依著他的節奏思考和聽講,有沉默停頓、也有獨特喜感。「像聊天一樣啊!」面對訪問他看似輕鬆,話語間仍有些緊張,但又十分認真。

「任達華華哥很敬業,劇中有個造型要弄光頭,請泰國的造型師來弄,看起來毫無破綻。」「他很親切,想學台語,片中的王小妹就教他,就在練習『挖尬哩共哩麥尬把郎共,哩那系尬把郎共丟麥尬把郎共系挖尬哩共』。(我和你說你別和別人說,你若是和別人說就不要和別人說是我和你說),他念起來都很像就是『八控控共共……』」

「和森竣對戲雖然是情慾戲,過程仍有很多笑話……像是他演屍體,有撞到頭……有一次投入時我把手放在他的嘴裡,後來他和我說,小康哥,你手指都有菸味!」

聽他說話,彷彿陷入另一個世界,時間的速度因他改變、指標因他異動,猶如陷進另一場緩慢流逝的電影。

偷窺與虐待:如果有另一種選擇

他接演類型電影、MV,覺得演起來很過癮,「我進入角色,其實只是一種情感的投射,進入角色很快,跳出來也很快。下戲可以馬上和工作人員聊天,但只要導演喊卡,我會全神貫注去演出。」演戲多年,由蔡明亮電影中專屬的「小康」,來到多種相悖的角色,即便身分不同,對情愛與生命的追求,仍是共通的。曾因演過數次同志而怕被定型的他,如今也不再介意,與年輕愛人親密交鋒、纏綿裸露,至憤怒心痛、舉起刀斧,皆游刃有餘、情感自然懇切。

「我覺得《樓下的房客》是一部很成功的商業片,元素很多很豐富。」《樓下的房客》豐富華麗,偷窺、超能力、同志情慾、凌虐、謀殺等等,目不暇給,形成揭露人性真貌的驚悚故事。電影中,房東因為受到了「樓下的房客」神秘的冰山美女穎如啟發,決定以「鑿開人生盡頭為名」,結束房客們無止盡的日常循環、安逸而沒有改變的生活。進而操縱誣賴、破壞房客之間的和諧,看看最後究竟會發生什麼樣恐怖的事情。

如果可以選擇演出其他角色,李康生想嘗試任達華飾演的房東,「房東有雙重個性、甚至是多重個性,演起來比較過癮。」那麼比較不想演出哪個角色呢?「不想演喔?嗯……我不想演把老鼠放在嘴中的那個、或是被穎如在浴缸凌虐的男生,比較不喜歡被虐的感覺啊。」原來,如果可以選擇,「虐人」與「被虐」間,李康生選擇「虐人」。然而,寧願「虐待他人」的他,在感情上,又覺得自己屬於被動。「我比較被動,不敢追求自己想要的。」

房東由偷窺房客開始,形成一連串瘋狂事件,猶如骨牌效應。「我沒有偷窺過別人耶,但是我想要偷窺。可能想偷窺別人洗澡吧,但不能嘗試呀,被發現就被抓了!」那是否有偷窺親密的人的經驗呢?「沒有耶,大部分都是知道的情況。」李康生曾在蔡明亮的《愛情萬歲》中,躲在床底下聽人做愛的喘息,那樣幽暗又無奈的情緒,猶如鬼魅,也許某部分仍只存在電影裡吧。

一念,變與不變

李康生睽違多年,再度自導自演短片《一念》(Single Belief)。最初是因酒商邀請,希望李康生執導他們的形象微電影,後來他覺得與其拍攝與酒相關的影片,不如就以自己的形象作為主題:「始終如一,更是唯一。」他一步一腳印,演了二十五年的戲,正是符合單一純麥的酒的形象。他佇立西門町各個場景,萬年大樓商場、獅子林、奇異色調的電梯間、髮廊、人群穿梭的街頭,回到當年《青少年哪吒》的場景;當時的電動遊戲場、冰宮已不再,而蔡明亮的一問:「你要不要拍我的戲?」,這「一念」,延續至今。

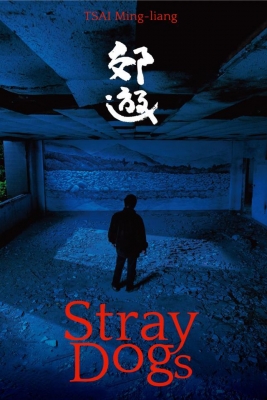

「我幾乎都沒什麼變。」李康生自言沒變,仍維持著自己的步調。在不斷改變的世界中,他有時緩慢、有時甚至停格,他與蔡明亮的相遇,就是一場與時間比賽、邂逅的旅程。「現在用數位拍,他可以拍很久,以前底片時代,一捲 35mm 的只能拍十分鐘,而數位可以拍四十分鐘,所以他就一直『擅用』現在的科技……」一個凝視廢墟壁畫的鏡頭、一個僧侶低頭穿越馬路的鏡頭,觀眾看了五分鐘就可能覺得漫長,而實際上,沒有人知道李康生到底站了、走了多久。

「我那時在公館大世界戲院旁的電動玩具店打工,蔡導從戲院看完大衛‧林區的《我心狂野》,出來就看到我。」《我心狂野》(Wild at Heart)可能是大衛‧林區瘋狂之中,最溫柔的作品,尼可拉斯凱吉與蘿拉鄧恩在車潮中不顧眾人,擁抱歌唱。李康生與蔡明亮也在他們的電影中重複熱情、失落與寂寞,李康生說話的步調慢,影響蔡明亮的電影慢,一慢再慢、互相影響,彼此協調。

慢走長征:他們的電影

「目前和蔡導還是以拍短片為主,和一位香港藝術家合作,做音樂的,想要搭配蔡導的影像。在我家附近拍,在山上,颱風天還在工作,想拍樹木搖動的感覺。」

「會形成慢走(即「慢走長征」系列短片),最早是蔡導在導國家實驗劇場的戲《只有你》,發展出來的。原本有一段想跳舞,我覺得我跳舞不好看,很彆扭。還為了這個吵架,我就出去抽菸,回來和蔡導說,可不可以改成慢走。那時候走五米,大概花了十七分鐘才走到,蔡導看了說:『我等了二十年,就是在等今天……』」

「我每一次演《玄奘》都要吃素,從前一個星期吃到結束。我覺得我這個病,可能也是像玄奘必須經過九九八十天那樣,才能取經成功,我好像也踏上這個艱辛的路程。每次在走的時候都非常辛苦,我會唸一些經文,才能讓心定下來,越走越好。」

「去香港拍〈行者〉,去法國等很多地方拍,有趣的是,每次去有亞洲人的地方,都會有人塞錢給我!基本上,人性還是本善的,看到這樣的僧侶還是會發揮同情心……在香港走,曾被兩三隻蚊子咬,又不能停下來……在法國,有個太太拿了兩歐元給我,我一直走,他就放在我手上。後來又有人要拿銅板給我,他好像想要找錢,給了我兩歐元想找一歐元走,但後來有人告訴他我們在拍電影,他就把錢全部拿走了!我也覺得很好笑……拍戲的時候啊,一心一念,不會管周遭的狀況,就算是車子,也要等我走完。」

李康生淡淡地說著慢走長征的過程,眼中藏不住笑容和感動。他們的電影、他們的故事,持續進行,花費多少精神、多少時光,只為促成一部部如時間膠囊般珍貴的電影。

身受限,心更嚮往自由

李康生說話雖慢,人卻很好動,喜歡接觸大自然。他喜愛浮潛,認為是他精神最集中、最不會被打擾的時候。身體受到限制,心更想追求廣闊之域,他現在住在山上,喜歡種樹,養狗、養魚。開始經營粉絲頁的他也愛「曬愛犬」,「感覺 po 這些比較多人按讚,分享工作大家都不理我……」一對毛色烏黑發亮的藏獒照片得到讚數冠軍,很驕傲,分享養狗經也樂此不疲。

「我原本養五隻,但後來生病照顧不了那麼多。有時候母狗發情,就算他們是兄弟,還是會打架,咬到流血!所以只能保留兩隻比較乖的,可以同時放出來的。養五隻的話,還要搭配,哪隻哪隻一起出來玩,不能全部一起出來,出來就咬,想要當王。我把比較兇的送給朋友養,我有去高雄看狗,是送給一位兄弟,他下面有很多小弟可以帶狗蹓蹓……」

「我很喜歡戶外,尤其生病了,更想往外面跑。投入工作中,會讓我忘了自己身體有病,甚至可以說,拍戲對我來說也是一種娛樂。」他脖子的病,坐著時看不出來,但他走路、開車時,脖子就會歪,造成生活中的諸多困擾。而投入戲劇之中,專心致志,忘懷一切,反而可以忘記身體的受限,讓精神來引領。

精神時光屋

在溫州街的老咖啡廳中,那樣的魔幻氛圍難以重現。一腳踏入,令人想到駱以軍常常遷移流連的各大咖啡屋,他不厭其煩地在其中書寫、書寫於其中書寫的夢幻過程。訪問那天,聽李康生說話,聽他說他的熱情與堅持,亦撞擊出高度的能量,猶如不小心闖入一間「精神時光屋」。

彼時,那麼多的畫面、聲音,曾經碰撞、打動螢幕前的眼睛;如今,耳邊響著影中人那獨特的韻律與節奏,那熟悉的臉上刻痕,身體挪動的姿態,彷彿已分不清何是電影、何是現實。

一心一念,一影一世界;對一個這樣迷戀李康生和蔡明亮的電影、一個近十年的影迷來說,這樣的相遇、這樣的「一期一會」,真是何等幸福與幸運的黃金時光。