電影書報亭|伊莎貝雨蓓的《電影筆記》:關於表演,我們可以用超乎想像的方式談

《電影筆記》(Cahiers du cinéma)做為法國電影雜誌界的開山大老,從 1951 年創刊起就有許多創舉,包含:把一整期交給高達策劃,而高達在雜誌中納入自己的文字遊戲、詩歌,並開玩笑地將競爭對手《正片》(Positif)的封面放入內頁,成為他拼貼圖象詩的素材;或是因應六八學運風潮進行雜封面大改版,圖片刪去,只寫上像標語一樣的大大紅字⋯⋯

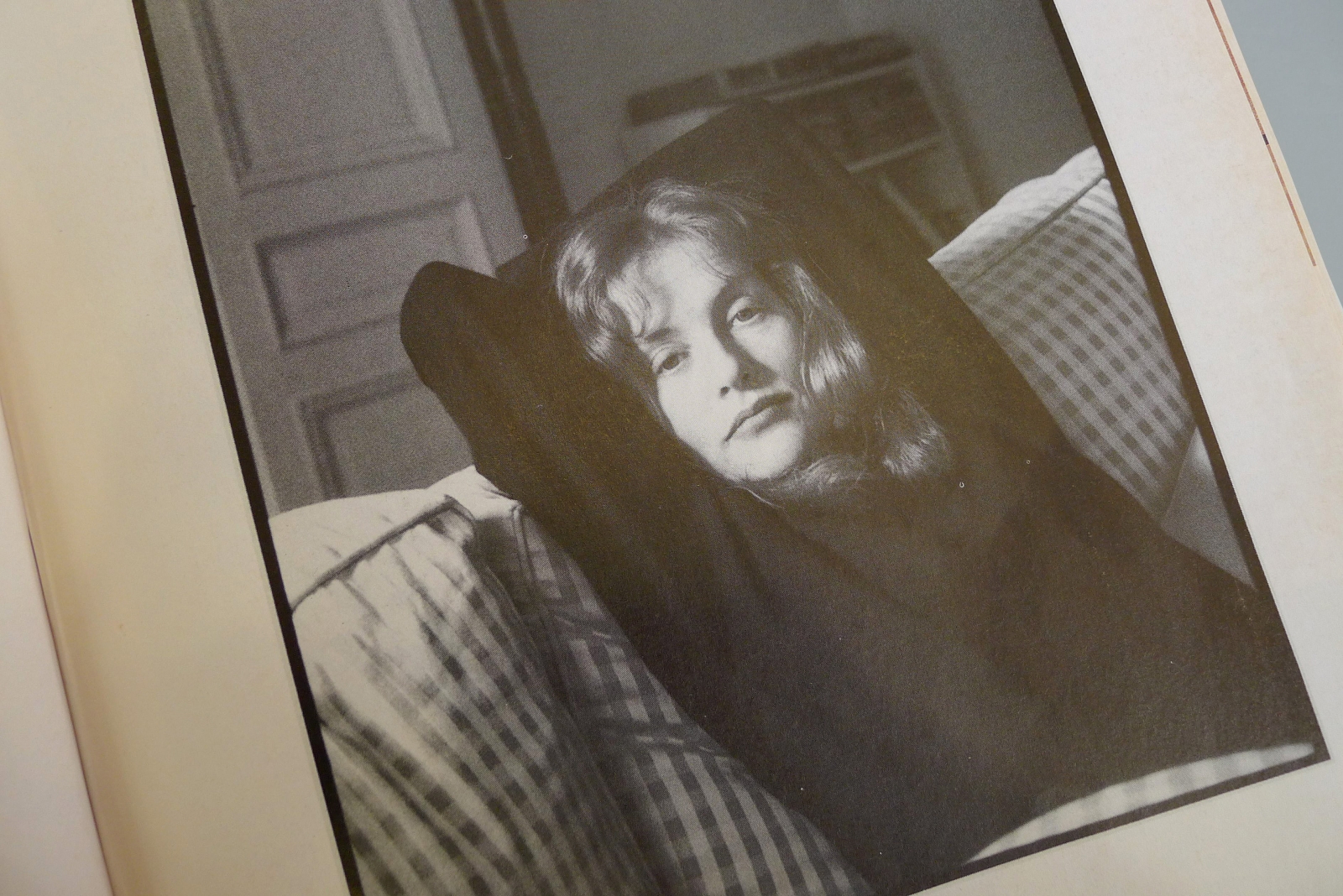

其中,1994 年 3 月 1 日出刊的第 477 期,堪稱《電影筆記》經典的一期。編輯部找來伊莎貝.雨蓓(Isabelle Huppert)做為雜誌總構思規劃人,從演員的視角帶出對這個職業的疑慮、慾望和好奇。當期的主題是「伊莎貝・雨蓓:自畫像」(Isabelle Huppert : autoportraits),而編輯部在前言是這麼寫的:「這是女演員的一期嗎?不,這是一個女演員鋌而走險,像是走鋼絲一樣將自己的身體拋出,飄浮在空中的一期。這一期是一份禮物。」(註 1)

以雨蓓在電影圈的資歷和知名度,她邀請採訪在世的任何一位導演都不會太讓人驚訝,偏偏在阿莫多瓦、皮亞拉、狄帕瑪(Brian De Palma)之外,她對談的對象是精神分析師安東尼耶特.芙克(Antoinette Fouque)、極簡主義畫家皮耶.蘇拉居(Pierre Soulages)及劇場導演羅伯.威爾森(Robert Wilson)、作家納塔莉.莎后特(Nathalie Sarraute),甚至哲學家尚.布希亞(Jean Baudrillard)。這些人、這些領域和表演有什麼關係?表演、演員工作能夠因為和這些領域相遇、對談,開展到什麼樣的地方去?

|

讓我們從她和安東尼耶特.芙克的對話開始。雨蓓談到她演出羅伯.威爾森所導演的舞台劇《奧蘭多》(Orlando)時,對於雙性性格的探索。她在戲中飾演奧蘭多,一位年輕的他,追求愛情,但在一次世紀冰凍讓世界陷入沉睡後再次醒來,他發現自己變成了一位女性。這個角色的雙性性格對演員的考驗,不僅是雙性之間的來回穿梭,更是:如何在「積極」與「消極」之間選擇,什麼時候某方性格被激起、而另一方隱退?

芙克的回應非常有趣,她提到雙性性格其實根源於母性特質,意思是,在討論雙性流動、同志慾望之前,生理女性身上的雙性性格源於母性:那是一位母親同時對兒子和女兒的愛。這可以被視為某些雙性親密性的線索。

.jpg)

雨蓓和芙克的對談。(477 期 p. 36、37)

.jpg)

雨蓓演出《奧蘭多》的劇照。(477 期 p. 41)

我很喜歡芙克針對演員表演和女性懷孕之間的聯想,她是這麼說的:「懷孕是迎接他人的過程。對我來說,這是一個原型,也就是說,演員並不是透過服裝、化妝成為角色,而是從他自身去迎接,從他的心、他的身體,甚至他的子宮,去迎接一個他者。讓我感興趣的,不是演員套上面具成為角色的內容物,而是角色成為他的一部分,成為演員的內容。」(註 2)

雨蓓回應:「我非常強烈的意識到:表演和擁有孩子,是同一件事情。這是一個相容的轉變。我們也常說『分娩』一個角色(accoucher d’un rôle)⋯⋯」(註 3)表演同時是她對自身多樣貌的對話和連結,每詮釋一次,因為看見自己的產出,她就更確定自己是誰。

「我們如何傳達給觀眾,並且傳達了什麼?」——這是雨蓓訪問皮耶.蘇拉居和羅伯.威爾森時所提出的問題。身為劇場導演,羅伯.威爾森提到了身體的速度:「我們可以引導觀眾,但通常沒有辦法將他們拉到很遠,因為其實身體的速度比我們想像中的快。我在六〇年代看過一些影片,其中有一個導演針對母親將哭泣的孩子抱在懷裡這件事拍了很多部紀錄片。如果以正常速度播放,我們看到一個試圖安慰孩子的母親,但如果放慢,一個一個影格看,有八成的母親在前三個影格中流露出反抗和厭惡,安慰孩子之前,她們感到惱怒,孩子因此恐懼不已。」(註 4)

他接著表示,母親事後看見放慢的影像,非常驚訝,並且慚愧不已地說:「我是愛我的孩子的!」這些複雜的情緒轉折,全發生在不到一秒鐘之間。控制並且精確傳達,是所有表演者的課題。

雨蓓訪問皮耶.蘇拉居和羅伯.威爾森。(477 期 p. 72、73)

雨蓓。(477 期 p. 51)

演員在攝影機前、舞台上是被觀看的,那他們如何觀看自己?對羅伯.威爾森來說,觀看不只是用眼睛看,而是傾聽、覺察:「我常告訴演員他們應該要觀察自己的內在。靜默是不存在的。在舞台上,重要的是去仔細觀察所有的『動態』(Mouvement),就算完全靜止不動,都是有聲音的。」(註 5)

這番關於演員的自我觀看,讓我想起某一期《電影筆記》訪問蔡明亮,他談到尚-皮耶.李奧(Jean-Pièrre Léaud)。拍攝《臉》時,他曾經問李奧是如何觀看自己,李奧答得很直接:「自從楚浮不在,沒有機會繼續拍我,我便再也沒有看過自己。」(註 6)

這樣大膽的企劃和令人意想不到的訪談安排,將「表演」置放到不同領域去檢視、挖掘,淘洗出相異學科流沙中點點金色的光。

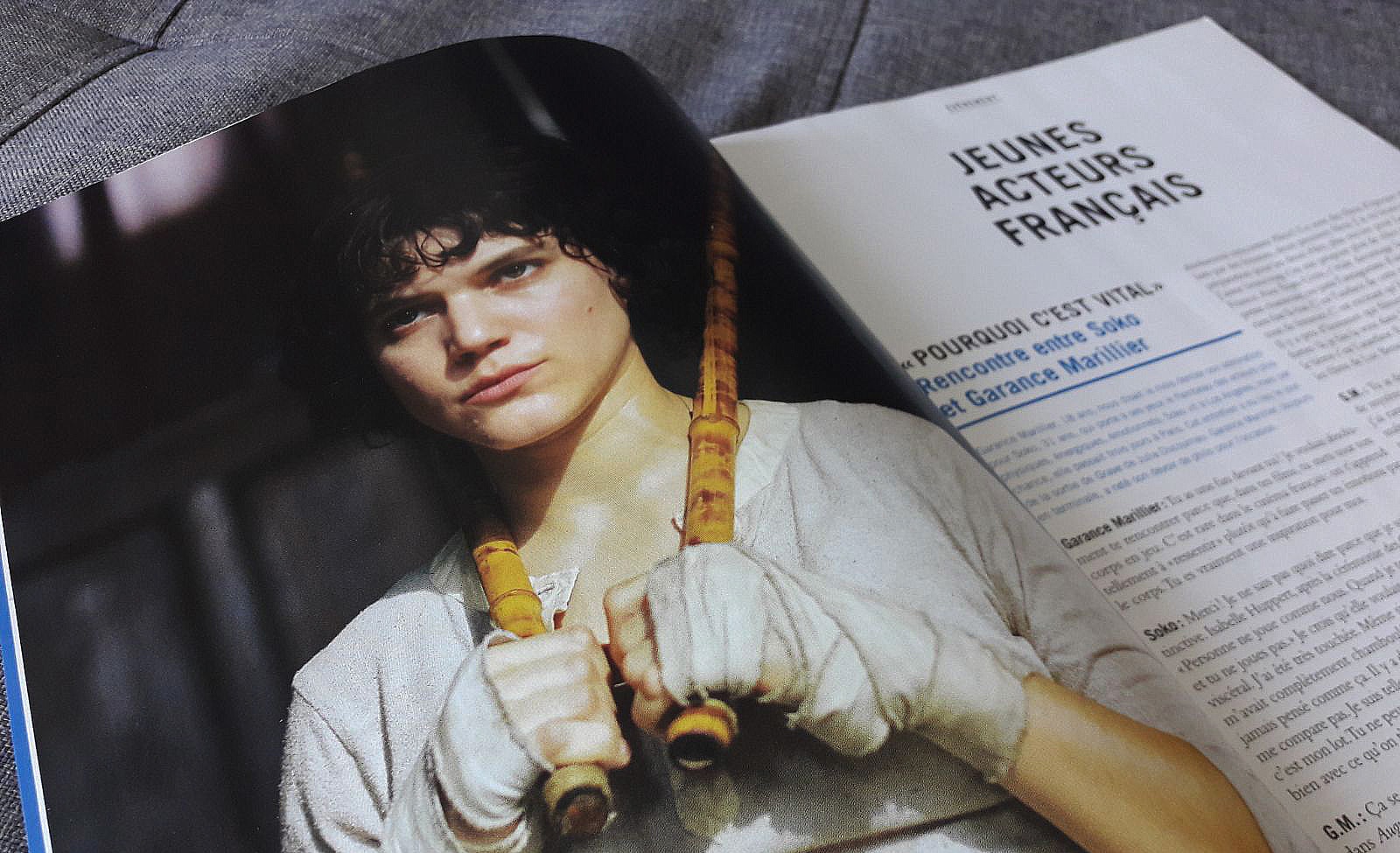

雜誌的最後,雨蓓列了些問題給幾位當時還未滿三十歲、卻已嶄露頭角的法國演員,有紀堯姆・戴帕迪歐(Guillaume Depardieu)、艾爾莎.澤貝斯坦(Elsa Zylberstein)、奧立佛.馬丁內斯(Olivier Martinez)等,問題包含:身為演員,是否感到強勢有力,抑或是脆弱?期待導演什麼?期待角色帶來故事,抑或相反期待服務角色?把他們的回應和前不久出刊的第 732 期《電影筆記》——以〈法國年輕演員〉為專題的訪談——兩相對照,這二十餘年過去,彷彿形成空谷間的世紀回音,來回之間譜寫了表演的過去與未來。

.jpg)

第 732 期《電影筆記》〈法國年輕演員〉

例如,日後將以《我一直深愛著你》(I’ve Loved You So Long)獲得凱撒獎最佳女配角的艾爾莎.澤貝斯坦當年在回應時說,她認為表演是一個給出原有自己的過程,「每個人都有一千個面向,我們只要針對角色打開那個面向的自己」(註 7)。而翻開第 732 期,我們會發現澤貝斯坦的說法和因為演出《藍色是最溫暖的顏色》(La vie d'Adèle – Chapitres 1 & 2)而聲名大噪的愛黛兒.艾克阿切波洛斯(Adèle Exarchopoulos)關於表演的說法疊合。她說:「當我表演的時候,我不去想我投射的是什麼圖像,我都是我,在當下。」(註 8)。

這是自己才能做到的事,必須自己去做,打開自己,感知,但不投射。這樣打開自己,也讓艾爾莎.澤貝斯坦談到自己在表演時的恐懼:「拍攝的時候我感到非常脆弱,我需要被愛,像是未曾這樣被愛過地被愛。」(同註 7)

愛黛兒.艾克阿切波洛斯:「我害怕辜負(他人)。」(第 732 期)

以《狂舞摯愛》(La danseuse)入圍凱薩獎的索科(Soko)。(第 732 期)

又或者是,當讀到奧立佛.馬丁內斯談自己和角色的關係:「當我詮釋一個角色,我不覺得自我完全消失,反而更加地存在⋯⋯當我表演的時候,我盡可能地貼近自己。」(註 9)我想起在第 732 期裡因演出《狂舞摯愛》(La danseuse)入圍凱薩獎的索科(Soko)提到的一件事:「凱薩獎頒獎典禮完,雨蓓過來跟我說:『沒有人像我們這樣演戲,你演,同時又不演』。我想,她想說的是非常內在、出自自己的東西。」不同時代間,表演是本質性的,也是共享的。所有的演員在不同人物之間確認自己,這些自我面向,一次次地在電影史上驚豔他人,流光燦燦;而創刊以來屹立近七十年的《電影筆記》,用開放同時也嚴謹的態度,持續探索電影各個層面,為我們留下隔空對話的可能。

除了年輕演員的訪談,第 732 期亦討論了表演學校、表演經紀與選派演員的機制,實際地從產業面討論表演的走向。在與過去期刊共讀間,《電影筆記》開拓了「電影表演」的各個層面。從各學科間的理論到實際的操作,「表演」雖如煙縷般不可捉摸,也在《電影筆記》的策劃、討論之下漸有形具。

「事後我們會記得一個充滿手勢的場景、皮膚的顏色、發音的聲腔,這些足以創造演員——一抹堅實柱狀的白煙。」

——《電影筆記》第 603 期,p. 32

最後,在這如黑夜般沒有盡頭的漫漫時光裡,演員是否能在電影產業中持續帶來動能和光亮?我們回到第 477 期,哲學家布希亞在訪談中的回應非常詩意,他是這樣跟雨蓓說的:「星星是會死去的,但他們的光還是傳遞到我們這裡來。或許在我們接受到光的時候,星星已經死了,訊息背後什麼也不剩,但我們永遠可以想像,在遠方,還有星星奮力地亮著,他們的光持續傳遞,也許還未,但有一天,終將會抵達。」(註 10)

回到雜誌本身,即使現在銷量銳減、長篇閱讀不受歡迎,依然有《電影筆記》這樣的雜誌,在天色漸漸暗下來的時候持續發光。希望這樣的光,終將抵達更多人的心。

.jpg) |

註 1~5、7、9、10|皆出自第 477 期,分別為p. 4、 p. 42、p. 43、p. 68~69、p. 67、p. 101、p. 102、p. 120

註 6|出自第 603 期,p. 24

註 8|出自第 732 期,p. 12

【電影書報亭】

電影播畢,總有人獨自回到書桌前,不斷重返、回溯自己與電影面對面的漆黑時刻,化而為文。從有電影開始,就有人渴望書寫電影、閱讀電影。街道書報亭架上一本本電影雜誌,一篇篇電影文字;我們帶著電影而來,觀影者和電影工作者在此相遇、衝撞、爭論、和解、別離。電影書報亭,是深愛電影者的精神聚場;在此處,則是以法國電影雜誌為主的系列介紹文字。

【許境洛】

出生台灣,法國巴黎第八大學電影研究所導演組在學生。曾執導短片《泥娃娃》,並參與法國、比利時共同製作影集《事實上…》(En Fait…)的拍攝和製片工作。大學念劇場燈光設計,所以貪心的時候也做劇場。