好孩子不能這麼做喔——《玩偶遊戲》25 週年,重看倉田紗南的「童年」

如果倉田紗南生活在 2021 年,那麼,她至少得等到羽山遇見了風花之後,才能合法註冊屬於自己的 Instagram 帳號。

今年是《玩偶遊戲》動畫播映二十五週年。拉回 1996,Facebook 還要八年才降世,Yahoo 即時通都尚未發生。然而早在 1982 年,Neil Postman 就完成了《童年的消逝》(The Disappearance of Childhood),指出了資訊爆炸對「孩童」這個概念的衝擊。

那時,他甚至不知道美國將在 2000 年通過《兒童在線隱私保護法》 (Children's Online Privacy Protection Act,COPPA),限制網站蒐集 13 歲以下兒童隱私資料的行為,並讓 Facebook、Snapchat 等平台都因而設立滿 13 歲才能申請帳號的條款。

動畫裡,身為童星的紗南,時常需要以戲劇化的行為,將身為兒童這件事化為表演。而《玩偶遊戲》的觀眾,也同時藉由觀看紗南的日常生活,而得到娛樂。在社會理解兒童權益與媒體之間的錯綜關係之前,倉田紗南這個角色在戲裡戲外親身演示了《童年的消逝》中因科技與資訊發展,而必須面對成人世界的處境。

然而,在故事裡,她呈現了比 Neil Postman 的見解更為樂觀的可能性,關於面對工具、面對社會,面對生活中的大人們。

拋卻羞恥的童(諧)星

我們都記得動畫每一集固定開場,倉田紗南用穿過第四面牆的開朗嗓音自介:「我是倉田紗南,11 歲,是一名就讀小學六年級的童星」。

在與原作品同名的劇中實境節目《孩子們的遊戲》中,紗南與節目中唯一的大人善次郎先生輪流擔任搞笑與吐槽役:扮成蜜蜂、時機不對的迴旋踢、飾演牙膏拍廣告。對觀賞著動畫的我們而言,紗南也將這樣的性格貫徹為生活哲學,動輒跳下轎車、吞火、自顧自舉起麥克風勁歌熱舞。我們被取悅,正如故事中被《孩子們的遊戲》逗樂的觀眾,同時對紗南這個「明星」有了表裡如一的純真想像。

《童年的消逝》中,拋卻成人定義的羞恥心、在社會中做出誇誕的行為,恰好是一種童年的特權。紗南作為童星,在節目上的表現強化了她「仍處在童年」的形象,展演一種大人們能一笑置之的人設。乍看負面的戲劇化行為,卻在節目以外的日常中,讓紗南得以藉相同態度面對她生活裡的悲劇。

在《童年的消逝》第一章〈童年的發明〉中,Neil Postman 將童年視為一種社會的發明而非生理的年紀,認為在印刷術普及以前,由於文化主要以口語傳遞,並未出現以「閱讀文字的能力」區分孩童與成人的標準,不同年紀的人們在相同的知識流轉情境中生活。直到中世紀,文字才將成人的各種祕密、規範、智識與孩童區隔開來。在此之後,被視為「小孩」(尚未習得解讀文字資訊能力)的人,才得以在「童年」這個概念時間中,更為自由地度過生命早期。

不識字的小孩,沒有羞恥也會被原諒。

故事前期,紗南的表現比其他同學更加吻合 Neil Postman 所描述的「童年中的孩子」,即便 11 歲對某些人而言其實已不算小孩。有趣的是,作者小花美穗將紗南的養母設定為作家,恰好是掌握文字知識工具的象徵。

這也是為什麼〈算数人生ボケラッター〉(算數人生只能獨行)那一集讓人印象深刻:紗南因為太常請假處理演藝工作、發現自己的數學只有幼稚園程度,差點被學校留級。看著在教室裡惡補,卻連課本都看不懂的她,不禁會心一笑:這份「無知」,強化了紗南的童真,同時也成為劇情其他部份中她遇見「過於成人」的場合時的逃逸路線。

才不過五集之前,紗南才剛與自己的親生母親相認,並約定再也不見面了。

拋卻羞恥,才得以在面對現實時四兩撥千斤。紗南的「演出」,常常也為她換得暫時的喘息。

個性計算機與布魯布魯的鄉愁

兒時看《玩偶遊戲》,羨慕紗南擁有各種玩具。拍立得、隨錄即放的麥克風,以及她和羽山之間的信物:震動呼叫器布魯布魯。

從 Neil Postman 的觀點來看,電子媒介的誕生正是童年概念受到威脅的起點。由於信息傳播的速度脫離物理時空的宰制,加上它們非文字的形式無法區隔閱聽年齡,圖像與聲音資訊的爆炸,再次模糊了孩童與成人的界線。

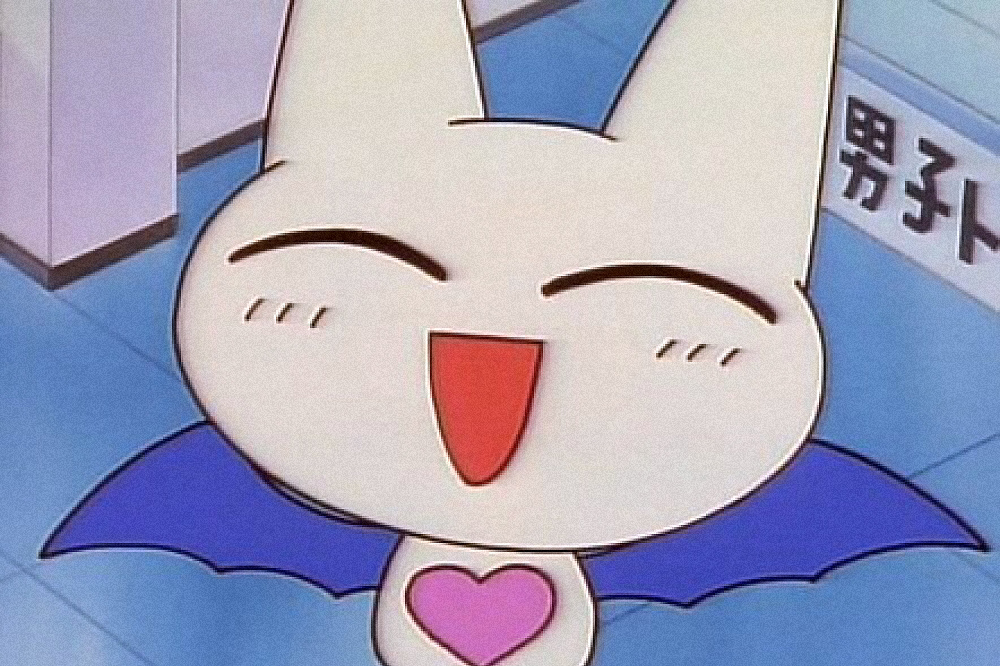

重看一遍《玩偶遊戲》,你會驚訝於動畫對當時新出現的媒介的詮釋,與當代社群媒體如此雷同:每一集中段破口,旁白兼說書人白蝙蝠巴比特會發表一張「今天的紗南」拍立得,是當集紗南生活中的重要片段或穿搭(恰如 Instagram 上的 #OOTD);紗南時常用隨時錄音且可用鍵盤編曲的歡唱機即興作曲,讓觀眾看她將意外狀況改編為唱跳動作(恰如抖音上的少男少女);隨時能遠距對話的對講機,不必解釋:當時只有大人才會擁有的手機,早被紗南拿來與羽山談情說愛。

.jpg)

Neil Postman 對科技工具所導致的童年消逝,顯然是悲觀的,然而《玩偶遊戲》卻在某些橋段為我們演示這種發展積極的一面——紗南手上讓人最著迷的工具,莫過於「個性計算機」,這台機器可以藉由輸入對象的喜好(喜歡的顏色?喜歡的食物?)與行為特徵(常常遲交稿件?常常來借錢?),計算出這個人真正的性格。現實中顯然不可能的科技,在動畫中卻常一語道破角色內心,揭穿(不自覺)狡詐或客套的大人。

成人以後才必須學會的察言觀色,由一個玩具來擔負。在《玩偶遊戲》的世界裡,這些科技偶爾也展現它們守護遊走於大人世界的孩子們的功能,而不只是 Neil Postman 眼中導致人類被工具所控制、失去能動性的肇因。

故事裡,長大後的紗南和羽山依然留著只能靠震動來傳呼彼此的布魯布魯。對兩人而言,布魯布魯已經不足以應付上中學之後的溝通,但童年時僅僅按下一個按鈕就能讓對方知道自己正在想念、不需任何言傳的記憶,卻與沒電了的布魯布魯聯繫在一起。

雖然故事時空只過了兩年,布魯布魯在此也導引出工具隨著科技演進而汰換之後,我們所有人心中相應而生的鄉愁;就算新的工具實在比舊的好用太多,我們卻常常懷念從前的不便。

成人的時間差

綜觀《童年的消逝》,Neil Postman 試著提醒我們,當工具演進、而人類的生活文化尚未跟上時,之間的時間差可能造成的危險:電視誕生,但電視節目的內容數十年後才分級;社群誕生,但 Instagram 直到 2019 年才明訂帳號申請須出示年滿 13 歲的證明。

相較之下,25 年前的《玩偶遊戲》,在文化尚未如此明朗的環境下,不少情節在在遊走於尺度邊緣。但倉田紗南的性格與行為,卻始終展示出界線之外的另一種結局:

前十集每天晚上都和自己的經紀人、成年男子相模玲同床共眠的紗南,把阿玲稱為ヒモ(日文中「吃軟飯的小白臉」之意,帶負面意涵;這又是一次尚不完全明白詞彙意涵,而得以由紗南之口大聲嚷嚷的範例),但因為她對從垃圾堆撿回來的相模玲的真情,阿玲回報以無私的守護;

八卦記者拍下了紗南和羽山獨處的照片,打算捏造紗南的戀情見報,而紗南竟拉著羽山衝到記者住處,和那位記者的兒女玩了起來;那組原先要被拿來爆料的照片,最後被她簽上名字,成了那對兄妹珍藏的紗南簽名照;

紗南老是藉著拍攝《孩子們的遊戲》的機會,在鏡頭前揭露自己的校園隱私。但也正因為她的揭露,無論班級中的男女爭執、同學小剛的父母離異、羽山秋人的喪母之痛,都因為節目的播出有了解決的契機。

當羽山的姊姊夏美看著螢幕上的紗南,在連續劇裡說出「媽媽之所以把你生下來,是因為媽媽非常愛你」而落淚的時候,那是電視這個媒材讓心智尚未成熟的個體「體驗」某種領悟的瞬間,而不只是童年被負面地摧毀。

紗南以她的童年、挽留了他人的童年。這是為什麼,當紗南反而因自己的年紀不再拍攝《孩子們的遊戲》,會令所有人悵然。

裝傻的餘裕

但這不會是長大成人之後的我們看《玩偶遊戲》仍感動的主要理由。

使這個故事被當作成人作品看待的,是童星紗南「走歪」的那些時候:跟著成年大叔阿武(其實是自己的親生父親)私奔、和同年紀的直橙鬧緋聞、倉田家宣告破產⋯⋯動畫裡記者湧上圍觀,螢幕外我們卻在這些時機見證一種紗南式的率真:她總是把她在心裡所想的,化為實際的言語或行動,無視這些行動對社會價值觀的衝擊、在旁人眼中如何荒謬。

我們其實想和紗南一樣無視這些禮教的宰制,以真誠對社會回擊,並且得到好的結果。

但多數時候我們沒有辦法。就連動畫本身,在紗南請阿武到商場幫忙添購內衣褲,或者紗南在體育館玩高空彈跳的時候,都必須請白蝙蝠巴比特跳脫劇情來解釋:好孩子不能這樣做喔。

如果你翻開《玩偶遊戲》漫畫,會發現白蝙蝠巴比特並不存在。這隻在動畫中與觀眾來回對話、讓人印象深刻的生物,原來是動畫原創,純為了旁白而生。

而巴比特的年齡,竟這麼恰巧,也是 13 歲。

和電視機前的我們一樣,巴比特就像這個社會,不停地提醒我們離開童年之後,有許多事情不能做了。