他們和侯孝賢同時間拍片,為何卻不在新電影裡面?──四十年後,重新寫一段臺灣新電影史

編按:1982 年由陶德辰、楊德昌、柯一正和張毅執導的四段式電影《光陰的故事》,普遍被視為臺灣新電影的起點,直到 1987 年《民國七十六年臺灣電影宣言》正式於報紙刊載,新電影也隨之劃上句號。短短不足五年的時間裡,不只吸引往後四十年的創作者及研究者們不斷回溯,更樹立了台灣影壇的典範追求。

時值《光陰的故事》上映四十週年,國家影視聽中心以「再新電影出發的時候:臺灣新電影四十年回顧展」影展,重新書寫新電影的歷史。本篇為影展選片指南記錄,邀請資深策展人楊元鈴、電影學者孫松榮、影像藝術學者黃建宏分享,在侯孝賢、楊德昌之外,黃金年代中的其他名字,各自又是怎麼樣的風景?而新電影的前浪和餘波裡,又有哪些已經被遺忘忽略的作品?

楊元鈴:我算是喝新電影奶水長大的小孩,從小就是看他們的電影,裡面所呈現的社會矛盾跟人的困境,其實剛好跟我們這代人是一致的。

反過頭來,身陷當下的時候,其實我們是看不到歷史的全貌的。新電影時期的《戀戀風塵》當然是經典,《風櫃來的人》、《牯嶺街少年殺人事件》當然是經典,但這些經典為什麼是經典?跟它同期的其他作品,又帶給了那個時代什麼樣的養份,或是展現了哪些不同的面貌?我覺得透過這一次的影展,我們把它補起來了。

侯孝賢《戀戀風塵》(1986)

因為我是今天在場唯一一位女性,然後女性好像應該就要天生具有女性觀點,但我個人認為所謂的臺灣新電影——甚至一直到九〇年代之前,臺灣的電影都是沒有女性觀點的。裡面所謂的女性情慾,或是有關性別的部份,往往不是由女性的自主觀點所拍攝出來的。

尤其臺灣新電影興盛時期的片子,裡面可能有情慾,但你會發現影片的重點都不在這裡。他們關注的是社會文化面、是關於歷史認同,是關於家族關係。即使像《油麻菜籽》或《青梅竹馬》,看起來是以女性為主角所拍攝的故事,但你會發現這些片透過女主角,要講的其實是背後整個大歷史的脈絡。

所以這些東西對我來講,這都不是女性的。我不是要批判他們,而是說那個時代第一要務,是臺灣的文化,或者是臺灣民族的自我認同,在那個才剛開始要進入自我認同的時候,它其實還無暇顧及其他的部份。

但是從另外一個角度來看的話,這次選的邱剛健導演,還有但漢章導演的片子,它可能不是所謂的女性觀點,但它至少呈現了那個時代電影創作者,可以呈現的一種陰性書寫,或者是社會比較纖細的內裡,這是我覺得非常有趣的。

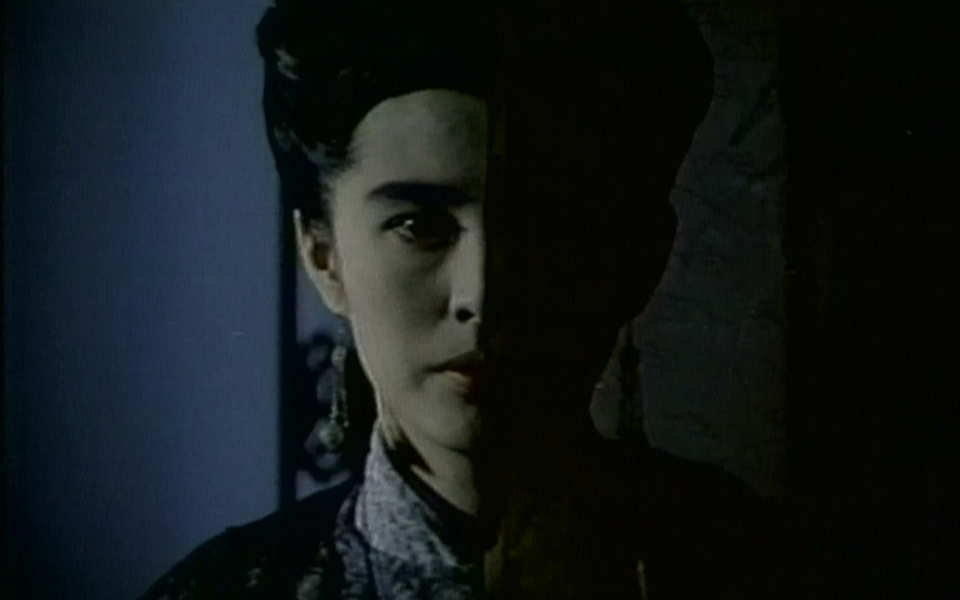

所以我覺得你如果真的只有一張票的額度的話——又來了,一開始就要撂這種話。但如果你只有一張票的額度的話,請務必看《阿嬰》。

邱剛健《阿嬰》(1990)

《阿嬰》這部片,我當年在看的時候被它嚇得半死,不是因為它講的是觀落陰,是因為它讓我不知如何歸類。而且這部片精彩的是,它其實是編劇蔡康永根據《羅生門》的小說改編而成的,是一個非常華麗的劇場版,既是奠基在黑澤明的《羅生門》之上,但是又再賦予了它非常濃厚跟華麗的美術跟服裝,還有各方面的色彩。

那這樣子的東西,其實是我們在新電影的電影裡面比較不會看到的,因為新電影講求的是新寫實嘛。但漢章跟邱剛健其實有機會為那個時代,開拓出另外一種電影,而它的脈絡就會是比較實驗跟劇場性質的,另外一種影像語言。

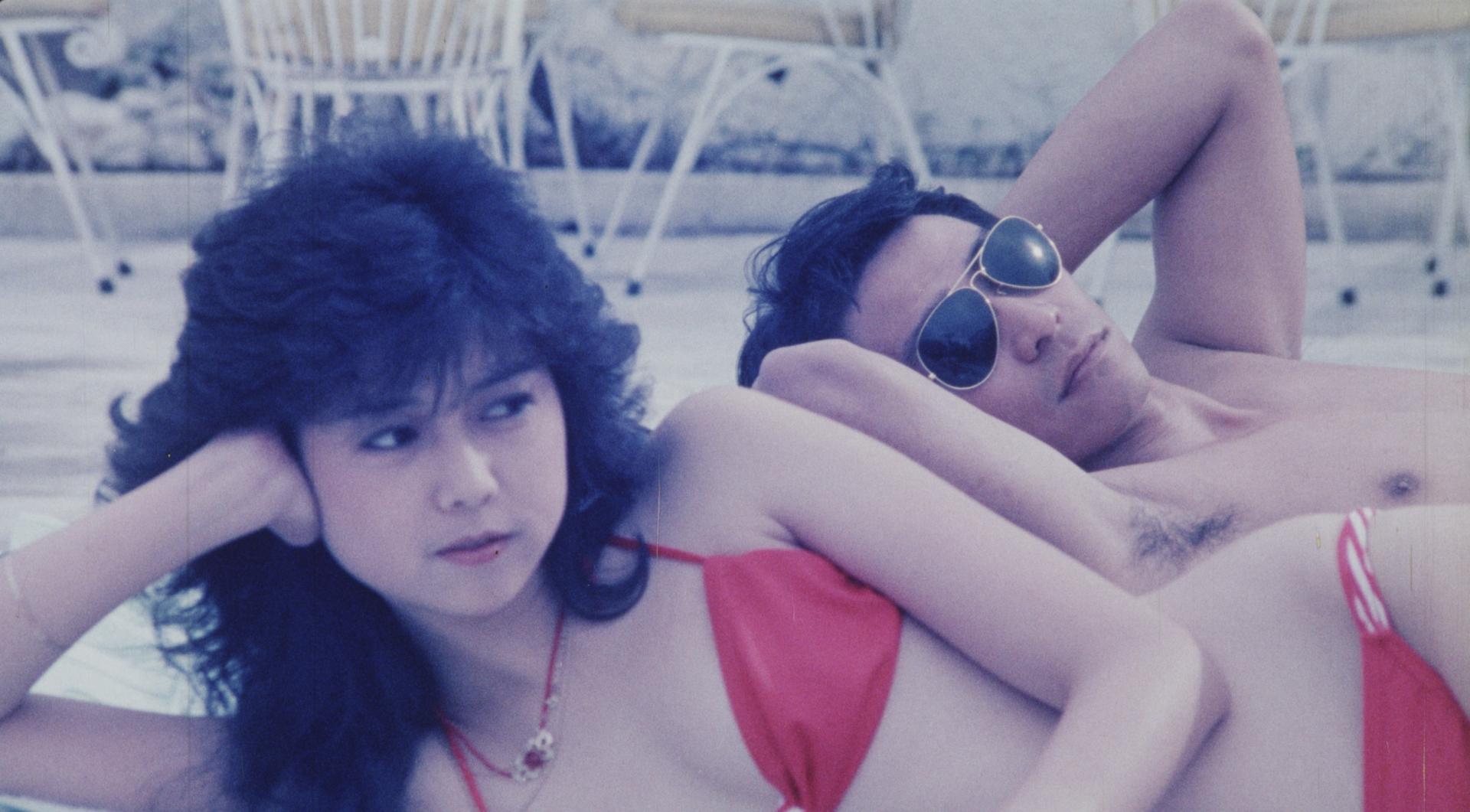

然後如果你有第二張票的話,拜託看一下《唐朝綺麗男》。《唐朝綺麗男》之前其實是《唐朝豪放女》,兩部都是由夏文汐主演,也都是由邱剛健編劇。

邱剛健《唐朝綺麗男》(1985)

《唐朝綺麗男》裡有鈕承澤、張世,還有陽帆——我不知道大家有沒有去看楊凡影展,大家想像一下,它就是唐朝版的《美少年之戀》。當然顏值上是不能比,但是當中的情慾探索之路是讓我覺得非常有趣的。

雖然顏值不能比,但我滿希望如果邱剛健先生能夠活久一點,或者是楊凡導演先看到《唐朝綺麗男》劇本的話,把主角換成吳彥祖,那《唐朝綺麗男》絕對是今年的開幕片。

換一個角度去看的時候,你就會發現這些電影跟當時的新電影不一樣的是,邱剛健跟但漢章是敢用明星的,然後把他們的職業演出,畫進了自己的美學場景裡面。

延續著這個主題,接下來我幫你們規劃第三張票,務必務必請要看一下《暗夜》。

當時在《暗夜》出來前,女主角蘇明明一直都是玉女的形象,她是非常的好媳婦好女兒,但她後來開始演技轉型的時候,就演了《慈悲的滋味》《不歸路》跟《暗夜》,尤其《暗夜》是她尺度最大膽的一部片,我記得當時上映的時候,我爸還不准我去看。

但漢章《暗夜》(1986)

《暗夜》除了身體情慾,其實講的就是一個不倫戀:她的丈夫也出軌,然後她自己也出軌——你會發現這個故事大綱非常適用日本 A 片。

但是你在看《暗夜》的時候,其實某種程度可以拿來跟《恐怖份子》對照。《恐怖份子》裡繆騫人那個角色,她的離開、她跟李立群的婚姻失敗,某種程度想要談的,是女性從情慾自覺到主體自覺的這個部份。

那這個所謂的自覺,她其實在現實生活的脈絡裡,是不太能夠使力的。她不像男性可以出走流亡,在當時所謂婚姻,或是比較傳統的社會關係底下,你會發現這些角色出軌或出走的方式,就用身體的出軌。這種身體的出軌我覺得是非常迷人的,尤其蘇明明是一臉純真如聖母瑪利亞的玉女,演著演著就變成慾女,她的轉變和掙扎,我覺得是在新電影裡面,比較不會這麼明顯直白地去描繪的。

孫松榮:我覺得這個影展像是一個歷史書寫,它幫助我們去重新思考,新電影的歷史該怎麼寫。因為新電影作為研究,它其實是伴隨著七〇年代末香港新浪潮、臺灣新電影,然後一直到中國第五代,它形成了一個非常巨大的研究能量,一直延續到現代。所以今天你去翻看任何臺灣電影史的教科書,基本上都會寫到侯孝賢、楊德昌、柯一正、張毅這些人。

但是在我們這一次的影展裡面,像邱剛健、但漢章、曾壯祥或李祐寧,他們都很少被寫到新電影的歷史裡面。這是很有趣的——這些人跟侯導、跟楊德昌在同一個時間拍片,為什麼他們不會被寫進去?

所以我覺得這次影展的策劃,其實是要重新跟大家講說,這些人也可以成為臺灣新電影的一份子。

現在已經聽到有一些前輩們,覺得這些影片未必是他們認可的新電影,那作為觀眾的你們也可以反思,這些影片能夠構成新電影嗎?像這次的片單裡面,最早的作品是 1977 年邱剛健的《紅樓夢醒》。這部片子在新加坡拍,它可不可以被視為新電影的一種脈絡?這是一個很大的挑戰。

邱剛健是臺灣文化史裡面,一個不可能略過的人物。他在 1949 之後就來到了臺灣嘛,六〇年代創立了非常重要的《劇場》雜誌。當年年輕人沒有辦法出國,但邱剛健有機會去舊金山再回來,所以他就跟陳映真這些人做了一個雜誌,翻譯大量關於劇場跟西方戲劇,以及歐美當時新浪潮電影的文章。

邱剛健《紅樓夢醒》(1977)

回到 1977 年《紅樓夢醒》,其實簡單來講,就是以紅樓夢的場景作為重點,賈家就是新加坡的某個富商,他們家裡男男女女的情慾故事。

這是邱剛健的第一部片子,在商業跟當時的評論上面,基本上都是失敗的。我自己覺得他失敗的原因當然有很多種可能性,包括他所使用的語言,就當時來講也算是保守,不像後來那樣前衛。但《紅樓夢醒》就是看邱剛健怎麼在初步的實驗中,以古典文學跟那樣的電影語法,去探測男性與女性之間的情慾。

第二位我也想延續談但漢章。因為我覺得但漢章是在臺灣電影研究裡面,最被忽略的一個重要導演。他是一個能夠寫很好的評論、同時也能拍很好的電影的人——那為什麼像《暗夜》這樣好看的作品,在那個時候會被忽略?

大家如果對所謂的黑色電影(film noir)很感興趣的話,《暗夜》其實就是一部臺灣的黑色電影,裡面男女生在偷情的時候,月光會透過窗口的欄杆陰影懸掛在他們身上——在黑色電影當中,這是暗指死亡會依附在他們身上的一種語法。這樣一個非常熟悉好萊塢語法的導演,他把它轉譯到臺灣電影上面去。

但漢章《暗夜》(1986)

當年重要的影評人都對這部片大加撻伐,可是如果以現在的觀點來看的話,我覺得它真的是個遺珠。當時新電影有一個主述,是異性戀、國族、作者電影,還有所謂的藝術電影,這幾個元素其實構成了我們對新電影的某種主論述。這些人都是男性構成的,然後這些男性的自傳,都是某種對於社會現代性的抒發,構成這種臺灣國族論述的基調。

可是在異性戀、作者、國族跟男性的下面,有非常多被遺漏掉的電影。比如李美彌導演的《女子學校》,雖然電影語法還是非常瓊瑤的,但它的題材非常迷人,是談兩個女同學在學校裡面,怎麼被誤會成是女同志的一部電影。

李美彌《女子學校》(1982)

如果以現在的角度來看,它非常具有酷兒電影的基調,但當臺灣在建構自己的國族主論述的時候,那種比較偏離國族跟自傳的,都會被排除掉。

然後另外一部,我覺得是臺灣新電影裡面很重要的家庭倫理劇的原型,就是李祐寧《父子關係》。我以前在看這個作品的時候會想到戴立忍的《不能沒有你》,我覺得戴導應該有看過這個作品,因為從場景到角色的設定,似乎都可以互相對話:包括場景都在高雄,而且都在講說爸爸跟小孩的關係。

1987 年之後,侯導跟楊德昌已經離開中央電影公司,自己組成獨立的製片公司。那中影就希望能培養出一批新導演,所以他們當年就再選了一批導演,包括李道明和何平,他們在 1988 年合拍了一部作品,叫《陰間响馬.吹鼓吹》,改編自汪笨湖小說。

這個片子延續著我們對臺灣新電影的某種既定想像,在鄉土文學的設定裡面,表達出人道主義的精神。尤其是我特別喜歡李道明的〈吹鼓吹〉,他運用大量自然、紀實的手法,甚至接近紀錄片方式去拍動物、拍些農作物收成。現在二三十年後再看會發現,當年他們並沒有成功,是因為他們還在挑戰虛構跟紀實中間,曖昧的那條線。

何平、李道明《陰間响馬.吹鼓吹》(1988)

黃建宏:「金穗短片選輯」其實是北美館和影視聽中心合作的單元。而我們為什麼特別要在談新電影的時候要去看金穗獎?因為新電影其實是混雜著中影、鄉土電影,還有一些香港跟中資合作的小製片公司。但當時已經有非常多的年輕人,對於影像創作是很有夢想的,可是只能有一部份的人能有機會拍電影。

因此 1978 年電影圖書館成立,同時設立了金穗獎。金穗獎變成了很大的平台,讓這些對於影像創作感興趣的人,能夠在這裡面進行實作。

比如說像麥大傑,他其實是一個來臺灣的香港學生,他就覺得金穗獎支撐了他在影像創作的能量。有一次在香港,他遇到侯孝賢吳念真,因為對方有看過麥大傑拍的東西,於是就問他:你什麼時候來拍一部臺灣新電影?

我們在關注新電影裡面的創作者,他的長片要看,短片也要看。甚至不是他導演的片,可是他去參加編劇、攝影,其實這些會變成一種串連的關係。我們可以看到一個熱愛電影的人,他參與了哪些事情。

因此我們看電影,不是一直要去審查它是不是大師之作,而是要去看到,當時臺灣有多麼多樣的發展方向。

柯一正《水之絕》(1981)

所以在金穗獎的短片我們可以看到,柯一正跟萬仁感情一定很好,因為他們在學生時代會互相合作。可是他們兩個人有完全不同的特性,比如柯一正後來為什麼會參加社會運動,你看他的影片,你可能就可以意會到。在他早期的短片裡面,你會看到他對於實驗電影的激情,以及他如何重新實驗像 Maya Deren 或 Germaine Dulac 那種手法。而越敢用這些實驗手法的人,你通常可以感覺到他的內在有很堅硬的地方。

相對地,你就會覺得萬仁有一些尖銳的情感,可是其實柔情似水。而且他對於心理的捕捉、大特寫的處理,其實都非常厲害。所以我們如果看了這些短片,再看萬仁的《惜別海岸》,可能真的會感受會不一樣。

萬仁《迷惘》(1981)

另外一個面向是,你們有沒有可能想像,金士傑跟李昂一起同台演出?其實在《那個破樓梯怎麼辦》,金士傑跟李昂就有大量同台演出,你可以看到李昂很精細的演出。而且我們訪問金士傑的時候,他才說因為那時候外國人拍片,沒有辦法參加金穗獎——那你們覺得幕後拍的人是誰?杜可風。

金士傑《那個破樓梯怎麼辦》(1980)

所以當我們重新再去理解臺灣電影文化的可能性的時候,那個力量跟活力絕對不會只是影像上面的東西,還包含了這些人,這些都是臺灣文化的一部份。

另外剛剛有提到大家都很虧待的,就是但漢章的電影。李昂說過當時有兩個導演同時去找她,要拍她的小說,但她覺得但漢章特別地說服她——因為但漢章說,我是一個同志,所以女人受的苦,我完全可以理解。

我覺得《暗夜》真的是一部非常棒的影片,因為但漢章他很早就展現論述的能力,他對於類型電影的分析能力,再進入到對於情色和死亡的特殊表達,以及他非常理解一個人在社會裡面,在性的價值觀和權力上遭受壓迫跟歧視的處境。

另外提到《父子關係》,當時我們在跟馬世芳在談流行音樂的時候,他覺得流行音樂有很大一部份是離不開電影的。因為李壽全、羅大佑、李宗盛,他們其實都跟新電影非常地密切,那《父子關係》裡〈張三的歌〉,就是李壽全唱的嘛。

李祐寧《父子關係》(1986)

當我們在看電影的時候,我們可以從裡面找到很多的線索。而且當時的音樂人也會演出,像李宗盛在《最想念的季節》裡面就有演出,那主題曲是李宗盛作曲,誰作詞?張大春。

陳坤厚《最想念的季節》(1985)

所以我們會發現,當時的人的關係非常複雜。比如說《悲情城市》裡,詹宏志、張大春、吳念真和謝材俊,他們在片中一起討論臺灣的時事嘛。而之所以會有《臺灣電影宣言》,其實是謝材俊把楊德昌過四十歲生日時,在他家裡的一場對話,幾乎一字不漏地重新描述給從台中回來的詹宏志聽,然後詹宏志再憑著記憶,去寫出《臺灣電影宣言》。

如果我們把這些東西都連結起來的話,會發現我們對於臺灣新電影的的感性,其實會連帶這些音樂人、文學圈的人,還有很多很多不同的電影工作者,我們跟臺灣新電影的連結,就可以非常豐富。

「再新電影出發的時候:臺灣新電影四十年回顧展」

時間|2022.10.07-11.27

地點|國家電影及視聽文化中心

➡ 電子版專書連結

➡ 購票請洽 OPENTIX