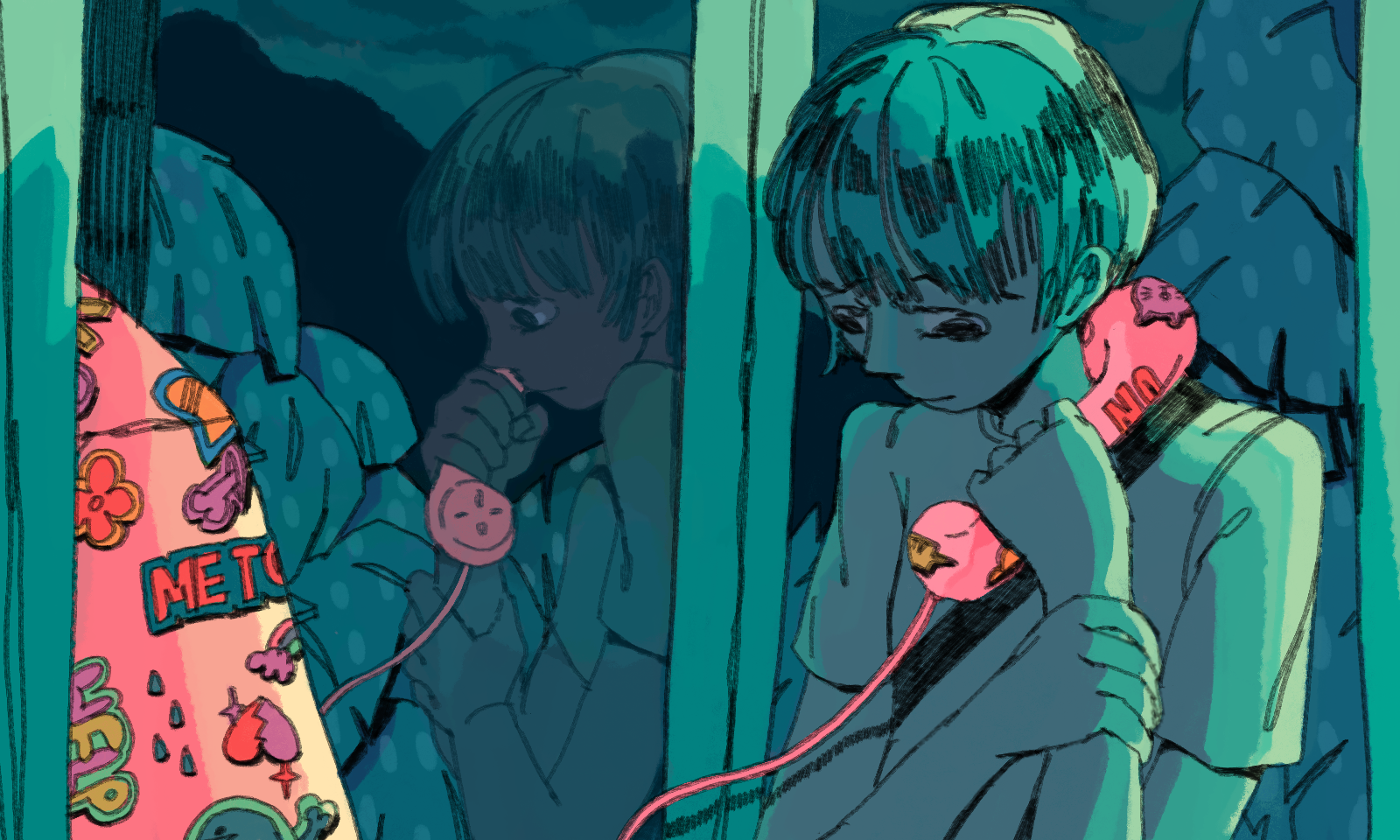

傷痛需要時間消化,旁觀的迷惘也是──#MeToo 裡的「平凡人」視角

W 說,那是他人生中很重要的朋友。

收到訊息的前一天,W 才到好友家作客,愉快且親密。隔日,他們的一名共同好友卻傳來訊息,說四年前她曾經被這名朋友騷擾,那次的騷擾留給她很大的陰影。訊息裡附上一份判決書,表明受害者不只有她。

「收到這個訊息的時候,我完全不知道該怎麼辦。」

這些日子以來,這樣的不知所措,或許我們都不陌生。

#MeToo 期間,暗處的陳年傷口與罪惡翻上檯面,輿論譁然。那些眾人關注的事件,往往傷痕痛感明確,揭發出鮮明惡意。一起經歷著的我們,可能不是發聲或被指認的任一方,但許多模糊的感受在體內滾動,猶豫、疲勞、害怕⋯⋯難以排解。

我們試著與這些迷霧相處——這可能不會是一篇教導人們該如何參與 #MeToo 的指南,而是記錄身在迷霧中的困惑、徬徨。他們的故事揭露:路還很長,我們不急著現在就要對答案。

你可能犯錯了,我仍然關心你

W ,好友的名字,出現在性騷擾案件的判決書

有跡可循。因為很熟,W 知道好友的許多慣性,包含男女關係的價值觀。「有些觀念和行為,我不認同,但過往沒有到犯罪的程度。他知道我不支持,但我也沒有想要極力阻止。」

但這次,W 想了好久。他焦慮地詢問其他共同好友的意見,一時半刻感覺自己沒有辦法面對這名朋友。

W 在心中沙盤推演了好幾次。他可以想見,當他探問,好友會呈現一套說詞,解釋行為。「那到時候我就會面臨,我是要相信他,還是告訴他——我不相信你。」不應該只有兩種對立面的選擇吧?W 給自己更多時間,醞釀一個適切的問候。

事件是錯的,但關心人的心,是真實存在的。

「現在講起來覺得好難過。你會看著很像是自己弟弟的人,正在做一些你無法認同的事。他的行為是錯誤的,這是很客觀的事實沒有問題。但我過不去的那一點,是他沒有辦法很誠實的面對自己,去認錯。我說的認錯,可能不是公開道歉,而是他有沒有真的看見自己,一直在做傷害別人的事,包含傷害自己的事。」

面對「犯錯的人」,質問、要求認錯,或是執起攻擊責罵的武器對待,似乎這樣才是正義的。但作為他們的親友,那份長年累積的信任該如何擺放?又該以什麼姿態出現,才可能在錯的面前保有溝通管道?

W 也想起,那名開口說自己被性騷擾的朋友。

「回想起來,她一定是鼓起了勇氣才跟我說的,我感覺到,她害怕我不相信她。我也很心疼,我就只是說:要好好照顧自己。」W 認為他後來的所作所為,很有可能讓這名女性朋友誤會他選邊站,或是不相信她。「這也是我要承擔的。」

但如果可以重來,W 說他會選擇用更明白的方式告訴她:「我相信妳。」

不只是多一件事

Y,跨國企業人資

Y 的公司是頗具規模的大型企業,負責接聽性騷擾申訴電話的只有一人。

那是隸屬人資部的員工關懷組組長的工作,從壓力大、想輕生、性騷擾申訴,所有感覺需要被關懷的人都是撥這支電話,組長的手機必須 24 小時暢通。

「但其實比較少人會打電話,也有 email 和紙本的實體投遞信箱⋯⋯大部份的人真的遇到問題,會去找他信任的 HR。」整組人資收到詢問的人,會統一回饋給員工關懷組組長,組長直接稟報人資主管,接著由人資主管定論性平委員的組成人員。

「我覺得最奇怪的是,組長和人資長,都不是最認識申訴者的人,他們怎麼判斷要找誰當委員好?」

在〈工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則〉中提到有關委員組成,落於第七條提及:「得由雇主與受僱者代表共同組成申訴處理委員會,並應注意委員性別之相當比例。」以及第九條:「申訴處理委員會召開時,得通知當事人及關係人到場說明,並得邀請具相關學識經驗者協助。」

但究竟如何判斷什麼人的參與是有助調查案件的?Y 說他也看不太懂。

參加過一場性平會的開會過程,Y 形容很像是車禍後被帶去做筆錄,雙方描述事發經過後散會。接下來會再開兩次會,一次讓委員們各自闡述想法跟建議,第三次就會落下判定。

如果申訴人或被申訴人,對這次的懲處不滿,可以再提一次申訴。但照 Y 的經驗,第二次的結果通常會跟第一次相同。

「因為,委員彼此知道彼此是誰。如果我是第二次的委員,我就會知道第一次是誰判的。這會影響我的判定⋯⋯況且,我也很害怕我會做錯決定啊!那如果前面已經有五、六個人覺得是那樣了,那就是那樣了吧?」

委員就是普通人,就像是坐在你身邊的同事那麼平凡,每個人都帶著自己對性別和傷害的觀點,在截然不同的基礎上,參與會議,做出決定。

「你說,我們有沒有在會議之前,給予一些資料讓委員可以有一個基礎去討論性騷擾。沒有,就我所知是沒有的。你可以想像,對這些委員而言,這場會議就是他們一天忙碌的幾十個會議裡面的一個。對很多人來說,這可能是他們人生中離『性騷擾』最近的一次。我覺得就算是一個再厲害的主管,沒有事先可以了解的資源,進到這個委員會裡也很難有作為。」

Y 說,他感覺到參與性平會的大家都很困擾。「那份困擾,不一定是覺得:嗄好麻煩喔!那份困擾,裡面有真的——我真的不知道要怎麼辦啊。」

Y 認為申訴流程需要更多強制性,「不要讓委員覺得,這是一件『多出來的事』,而是應該要做好的事吧。」

Y 幾個月前離職了,問他,如果還在公司裡,現在看到這個流程的不合理,會想要提出改變嗎?

他沉思了一陣子。

「不是不可能。可是不容易。大家都很忙,就連人資部我的同事們每個人都很忙。⋯⋯我相信,如果有人提出要更改制度,一定會有人覺得這就是沒事找事幹——即便,大家都知道這是對的事喔!」

「我一個小職員,很難叫同事多做點事⋯⋯那我壓力會很大啊。」Y 的結論是,得當大家對於性騷擾的重視程度拉齊水平,所有人都認為「這是一件重要的事」時,改變才會被授權、合法且正當的發生。

不需要匿名的那天

黑編,匿名交流社團「黑特劇場」小編/版主

黑特小編說,最早他以為黑特劇場是可以沒有顧忌說出看戲心得的地方,後來發現,除了看到爛戲外,一切與劇場相關的負能量好像都需要一個出口。

從許傑輝事件為燃點,戲曲學院李老師的連環爆,到躍演演員爭議,黑特劇場也像是表演藝術圈的 #MeToo 第一現場——或說是因為各種考量沒有要「現身」者的容聲之處。

在此之前,作為一個匿名社群,爆料或控訴並不罕見。但黑編感受到這次風波裡,網路輿論的力量變得更大更兇猛,「而且這是一把兩面刃,砍向加害者的同時也可能砍傷受害者。」

當 #MeToo 文在黑特劇場出現,他更小心觀察,「有人反對匿名 #MeToo,有人支持發聲,我認為意見存在正反是好的,有助於大家深入思考目前的社會現況,也加強了我支持這個運動的決心。」

「黑特劇場只是個平台,沒有判斷是非的能力與權力,也不認為這裡能夠伸張所有正義,因為有多少人就有多少正義。

只能期許所有人還有我自己,都能保有理性、理智、尊重該尊重的人,也尊重自己,然後一些該下地獄的,都可以下去。」——黑特小編,於 6 月 13 日 發文

黑特劇場的匿名機制,是後台黑編也不會知道發文者是誰。也因此,他無法給予發文者任何的建議或介入。例如許傑輝課程受害者的第二篇發文,後段這樣寫道:

「⋯⋯目前出面指證的受害者,我們都曾表明發聲意圖並非落井下石,造成許傑輝先生就此被封殺,消失在螢光幕前,更非希望因此造成許被換角。許傑輝先生在該劇中的演出成績有目共睹,眾所周知,他所詮釋的一哥角色賦予了該角色生命,換角對製作團隊以及其他演員並不公平。」

匿名受害者發出非典型言論,且某種程度上理性地支持加害者另一面向的貢獻,黑編當下覺得這會引來很多攻擊,「但我想她應該有心理準備了。」因此,他依然選擇發文,「我想他們鼓起勇氣寫出來了,如果我自己刪減或是選擇不發,那可能會是另一種傷害。」

發出後下面搭起一座 90 樓的留言,有支持鼓勵,也不乏有:「要血流成河的也是你,現在又要 love and peace?打完人再說人家也有優點?斯德哥爾摩症候群?」等質疑聲浪。

在此則貼文後,黑編也決定不再發出許傑輝事件的相關文章。

匿名的發文,引來實際的發聲,許傑輝事件從第一篇黑特劇場匿名爆料後,其他曾在課程中感覺不適的學員也紛紛浮現,許傑輝也自稱退出演藝圈。

不再發相關文,並不是因為這件事情落幕了,而是因為已明朗地往公開討論邁進,黑編明白表示:「匿名的黑特劇場能處理的只有事情初期的階段,我希望關於這件事接下來的發展,能夠更公開地討論,相信有在關注的大家都有發現,整個環境還有更多需要好好對話的人。」

作為平台管理者,黑編在判斷中並非都是果決,他也有不安。「我是倚靠著文字給我的感受,去分辨哪些是來自靈魂深處的控訴,哪些是單純的謾罵。但老實說,後面開始有一些文章,我的感覺告訴我,那是不實指控時,我其實很徬徨——」

黑編很清楚,只要有匿名 #MeToo 被證實是抹黑的案例出現,除了對被指控人造成名譽受損與傷害,對整個 #MeToo 運動都會是不可逆的損傷。「對我來說,每發一篇 MeToo 文,都是一種壓力。」

在這波議論中,「匿名」的爭論再次浮出。

黑編形容,匿名黑特就像是一處模糊地帶,亦黑亦白亦正亦邪。他並不以好、壞來看待這個匿名平台。「匿名只是一種機制、一種手段,利弊的產生決定在使用的人身上⋯⋯我希望透過匿名,讓這裡充斥著不同的思想與價值觀。」

曾經,黑編認為一個人要堅守自己的價值觀跟行為準則,但管理這個匿名社群越久,他越發認為理解不同的觀點是重要的。「即便反對,也要去理解才能明白自己為什麼反對,或是透過別的看法來修正自己對事物的認知。」

「我其實希望同理匿名跟反對匿名的人,都可以再深入去了解對方的看法。如果整個社會,或是不同職場圈子裡面,所有人都可以更柔軟地去聆聽受傷的聲音,那他們也就不再需要匿名了。」

如果能夠真正理解

他剾洗(khau-sé)下屬說一個月才見老公一次,那要很珍惜晚上的時光耶——然後被申訴了。

Y 說,這名被申訴的主管很驚嚇。他可能此生都沒想做自己會和性騷擾沾上邊。

「他學歷有多高啊,然後跟我說不知道這樣說會讓女生不舒服?」

在 Y 知道的公司裡性騷擾申訴中,性別意識落差導致的踰矩行為或過度追求的比例非常高。「我們員工工作屬性是一群人會長時間、密集的相處,一起工作、吃飯——感情自然會好。」但是誰想要好,誰不想要,沒人開口,申訴就有機會發生。

他聽過好幾則申訴,都是主管每天幫下屬準備早餐。「我忍不住會想說,好吧,你不喜歡他幫你買早餐,你為什麼不說?那作主管的人,你有沒有一點辨識人家狀態的能力?」

曾經有一段時間公司頻繁地接獲性騷擾申訴,Y 被指派任務,要求要針對性騷擾事件再進行宣導推廣。

「我本來以為我會做出很嚴肅的教案,但後來我發現不行,如果你告訴他們太多『不行』,他們會很害怕;後來我變成鼓勵,鼓勵他們如何和同事表達友善,要做什麼行為之前,鼓勵大家先問問看⋯⋯然後偷渡一點點:『嘿~勾肩搭背也可能是性騷擾喔!』這樣的小提醒。」

寄出教材後,反應很好,Y 更加確定了同事們普遍對性別意識,正在初認識的階段。

「其實我去看那些被申訴的人,他們自己都滿痛苦的。我看過一個幫別人買早餐被申訴的經理,他哭了耶,他說他真的不知道這樣會造成騷擾,他說他好想要補償⋯⋯」

集體創傷裡,每一個獨立的你

全芯創傷復原中心:諮商心理師黃怡禎、徐藝溶,社工師鄭玉蓮、林芮璿

從原來平均一個月一到兩件諮詢,增加到現在一週兩件以上。

怡禎分享,全芯創傷修復中心主要服務早年性創傷案件,但在這一波 #MeToo 中,因應不同層次的案量需求劇增,增加了接收性騷擾當事人電話諮詢的途徑,「我們也想要為這一波多做點什麼。」

多做點什麼,迎來的是幾乎六倍的案量。打開電視,又是 #MeToo 新聞時,怡禎說他們的反應和一般人沒有不同,「我看電視看到誰被爆出來,我會大喊:怎麼會這樣啊,旁邊的人也會對啊對啊對啊——地附和我。」第一線的專業者也同樣在波動中走著震撼、失落與安頓的歷程。

同時,她們也能感覺到群眾間,有一種疲乏開始浮出,「有人會開始麻木,覺得有完沒完,到底什麼時候要好起來?——這反映了我們其實對於『傷痛是需要時間去消化的』這件事,很難接受。」藝溶指出在集體的憤怒、震驚之後,會有一股「趕快好起來了吧」的聲音被推出來,但她們都知道沒辦法趕快。怡禎說,不只是當事人,「每個人能夠去調節落差的適應力、速度是不一樣的。」

「現在這種恐慌、不安全感、無法控制的感覺,是集體性的,這有點像一個國家在戰亂——或說我們全體在經歷原本不去看的一些東西被翻攪到檯面上時,那種失控與落空⋯⋯這個感覺有點像是社會上的集體性創傷。」

怡禎建議,在這個當下,人們要建構一張屬於自己的安全網。

.png)

「可以尋找同一個領域,或是有一定熟識度的人,尋找可能跟你有類似感受的人,然後大家一起失落,甚至一起哀悼,哀悼跟這個人的關係不一樣了。」關係改變了,看到醜陋了,我們都覺得很不安全,而這件事情很正常。光是這樣,人就有機會一起得到力量。

集體創傷的複雜,也在於雖然籠罩在同一個大型陰影之下,但我們都有不同細微感受。就算是針對同一事件,怡禎說,依據不同的時空情境與關係,每個人也都有自己詮釋這件事、以及詮釋自己狀態的權利。

因此,比起「受害者」或「倖存者」,全芯的夥伴們習慣說「當事人」。

「當事人就是,有經歷過這個事件。但是不是受害、有沒有倖存,是他自己去擺放自己的位置。不交由其他人說。」而他們亦稱「加害者」為「相對人」。

怡禎理解「倖存者」像是一種以名詞推行的社會運動,希望可以翻轉受害者的弱勢感,「但每一個人在走創傷療癒時,他對自己的認知,是因人而異的。」她也遇過個案說:「我沒有受害,我只是想要講講而已。」也有:「我沒有倖存啊,我還好苦。」

「我們沒辦法用一個詞,去統稱所有有經驗的人,是什麼。」

藝溶解釋,人在面對搖擺、未定的狀況時,都會很本能地想要定義自己的經驗,而諮商師能做的,就是陪伴他走他心裡的地圖。也因為是他的地圖,只有他知道自己的位置在哪裡,「如果他的位置是別人塞給他的,他會很不舒服。」尤其當性長期被污名化,要強迫一個人被稱為受害者,那讓人恐慌。

她們認為, #MeToo 是需要充分準備的。

怡禎在讀網路上的自我揭露文時,大約可以透過當事人提供的資訊和狀態描述,知道這一個人有沒有準備好。「所謂的準備好,是可以讀到,當事人知道自己跟相對人的關係狀態,知道自己的需求,知道說出來之後要付出的代價和後果。同時,我也希望看到在當事人背後有支持系統出現——因為這真的絕對不是一個人可以獨自做到的。」

回頭看在社群上,許多人像是伸張正義,希望當事人都可以站出來喊「MeToo」,這實然有其危險。

當我們看著錯誤

那相對人呢?那些被指控的,以及他們身邊的親友,例如 W。

「其實相對人的親友,他們面臨一夕之間長年的信任跟愛就瓦解了。內在強烈的衝突和糾結下,很多人會選擇不相信。」

作為相對人的親友,也會經歷震撼、失落,下一階段可能是猶豫這段關係是否要重新建立,如果要建立關係,首先可能會面臨外界的質疑,「好像你繼續跟相對人做朋友,你就是在幫他說話。」怡禎說會有這樣的反應,是人在辨別敵友的本能,無可厚非。但也有一種修復不是選邊站這麼絕對。

「我知道他做錯了,我接受他犯了一個錯,然後我們在這個『錯』之上建立新的關係——這叫做『同理』。我想要去同理他,不代表我同意他的行為。」

藝溶說這份同理不容易,可以慢慢來。「做為親友,對相對人的情緒、對當事人的愧疚,自己的搖擺,感覺自己想要站在哪個位置去關心相對人⋯⋯從擺盪,到終於找到一個定位,它其實也需要時間。」

起初,W 確實也決定給自己一段時間。但還在確認姿態時,宇宙卻安排他和好友巧遇。那個當下他發現,自己想做的不是斷開,而是修復。

W 直接地告訴好友他知情了。也像 W 預知的劇本,好友急著解釋,「我直接跟他說,我很關心你。我最在意的其實是——你有沒有真的回去看,你為什麼會一直面對這類的事情?那才是我真正想要聊的。」

那次巧遇匆匆分別。回家後,W 傳了一段訊息給好友,再次表達:他願意陪他去看見自己。他們約好,今年年底前會約見面,好好聊這件事。

給彼此一點時間,再去認識,重新看待這一段關係。怡禎說,「每個人都有自己的速度跟節奏,中間的混亂都很正常,不用急著很快找到定義或方法。包含你感覺自己想要偏袒相對人,是因為人的感情是真的。不需要過份責怪自己,但也不要因為這份情感,而遮蔽了原本應該看見的錯。」

看著錯誤,就連身邊親友都覺得困難,更不用說,做出錯事的那個人。怡禎說,「到目前為止,在檯面上我們都還沒有看到一個成熟的相對人案例。」

揭露後,要嘛是對做出此行為的自己進行自我砍殺,或徹底否認,或是憤怒地覺得「我錯了,但我就該死?」相對人的認錯,不管是被迫或是自願,都還處在模糊不清的階段。「相對人自己要能夠跟『做了這件事的自己』產生對話的能力。但我覺得,在社會氛圍下,相對人的路很艱辛。因為我們基本上不允許他去修復跟自己的關係。」

芮璿指出,「我們的社會沒有陪伴人走認錯這條路的功能。即使他知道自己做錯了,但一個人要怎麼面對自己帶給別人傷害的事實?其實是從來沒有學習過的。」好像在認錯之後,只剩下懲罰。

「但懲罰其實是帶來羞愧,羞愧就是讓一個人無地自容。他並不會真的去理解自己做了什麼。」就像大家成長過程中,那種被羞愧淹沒的體罰經驗,把羞愧跟錯連結,真的有助於人再去看清楚行為的來源嗎?

「一個人做出壞的事是事實,可是到底這個行為如何形成,在我們的社會裡沒有被了解的空間。」

心,就是這麼重

「性騷擾案件看到最後,其實最缺乏的是情感教育。」藝溶分享有太多相對人是不知道自己「犯了什麼錯」,或是「我沒有覺得我有對他造成傷害」。

芮璿認為這次的 #MeToo,讓社會全體一起看到人們在情感教育上的匱乏。「情感教育包含你如何跟人相處,怎麼重視自己的感覺,在乎別人的感覺——很多人其實是分不清楚自己的感覺的,那又怎麼希望他去分辨別人的感覺?進而尊重別人的感覺?」

從情感教育的缺乏看 #MeToo,似乎可以突破性別二元對立的框架,讓每個人近身觀看自己,或觀看身而為人的整體性中,本來就存在「情感」被如何擺放的重要議題。但在現有的社會文化裡,一個專業、要扛責任、要展現威權的人,不被允許讓外界看到情感流動。「情感出現,會被貼上情緒化、感情用事等標籤,但這跟一個人可否正常與他人情感連結,其實是兩件事。」

當代社會裡,男性確實高於比例的握有比女性更高權力,因此男性的情感困境比例相對更高。怡禎認為男性並不是刻意去忽略或不去觸碰情感相關的問題,「那是因為他們在本身的文化裡,要去討論情感議題,威脅性太高了。」芮璿說男性的群體裡會有一種「集體性的男性團體氛圍」,在這樣的氛圍中若表露情感,需要承擔不被了解,成為集體中少數的風險。

而情感教育裡還有一塊很重要的就是「性教育」。「慾望是人之常情,它應該要被討論,要被給予指示。就跟情感一樣,大家如果去掩蓋,那就會變成不能談。」不知道怎麼感覺別人的感覺,可是又好想靠近——最終演變成在混亂中侵踏界線的過程。

#MeToo 不是有喊有贏的特效藥,它更像是一個社會的集體創傷終於發炎、顯露,而療癒的路才正要開始。玉蓮認為,台灣這波 # MeToo 的發生不是偶然,它代表著這個社會準備好了。

「最基本的是,以前不可以談論的,現在可以談了。可以談,就意味著每個人都必須要思索,我跟別人互動時,他會不會覺得不舒服——每個人要開始去建立這樣子的能力,而不是覺得沒關係。」

而有些國家在後 #MeToo 的時代,會有兩性互相厭惡、拉開距離的結果。芮璿觀察這一場 #MeToo 至此,後續要凝聚起一個氛圍和力量,而不是加速當事人、相對人的斷裂、對立,「當我們的社會停留在指責對錯的時候,並不會帶來理解與增加性別真正平等的機會⋯⋯」

作為接住當事人的社工師,芮璿也期盼這個社會能更核心地去看見,這些傷背後,是性別刻板印象對情感能力的限制,「而這是失衡的,當這個社會可以去看見失衡,才能重新找回平衡。」

意識到自己和他人的情感,本來就不是一件容易的事情。藝溶用一個情境來形容:

就像是《霍爾的移動城堡》中,霍爾重新把「心」置回身體時,他喊:「怎麼這麼重?」

藝溶說:「嗯,就是這麼重喔。」

這場運動裡,怡禎說她得到一股出乎預料的力量。

「作為一個專業工作者,我看到這一代人,展現一定的成熟度——不是每個人受了傷都只能待在地獄,他們有自己的資源,用自己的方法走過一些歷程。這讓我好感動,甚至成為我安頓自己的力量。」

案件量增大,但怡禎沒有覺得世界末日到來了,因為她看見,新世代的人們漸漸有了自己療傷,或幫助他人離開地獄的能力。

「我相信,不是被害者,一定還是可以找到自己能夠幫上忙的地方。

即便你發現自己真的只能旁觀這一切,但請記住自己現在對這些惡行的憤怒,不要遺忘,記住自己此刻想幫上忙卻無能為力的心情,總有一天,你會遇到伸出援手的機會,你的善良會是光,照亮那些身陷黑暗裡的絕望。」——黑特小編,於 6 月 23 日 發文