儘管好難,也想再靠近一點:想和爸爸一起看的 4 部電影

上次跟爸爸一起看電影是什麼時候?

看電影這件事說來神奇:一人去看才算看電影,一人以上就算社交。尤其當我們主動邀請另一個人一起看一部電影時,其中自然存在幽微的目的性——端看電影內容,從剖白、訴苦、品味展示到洩憤都有可能,但無非是想讓坐在旁邊的人,與自己靠近一點點。

與爸爸一起看電影,就必然與爸爸靠近一點點。然而也是那一點點讓我們頭痛——誰知道那個我們愛過恨過的爸爸,在看完電影後是會轉身離開?還是繼續沉默?或願意多說一點?

與爸爸看電影,看的也是一份與爸爸看電影的回憶。在我小時候,半夜發現爸爸沒有來陪我睡覺,那他必定在客廳看長片,這時我就會跑去找他、陪他一起看,我們也因此一起經歷了好多部電影。只是這件事在我與爸爸分床睡後終止,關係也漸漸疏冷。已經不再與爸爸看電影的如今,我想我們依然是惦記、是奢望的:如果能因為跟爸爸一起看完某部電影,因而敲碎兩人之間的刺與尖角,那大概就沒什麼好抱怨的了。

儘管是那麼難。

國家電影及視聽文化中心舉辦「我最愛的臺灣電影:劇情長片」票選,所謂最愛,多半也參雜回憶的尺度。在長大以後,要怎麼再次開啟與爸爸的電影記憶?票選中「全家人一起看」的分類票選片單,或許提供了一些參考。BIOS monthly 從片單中揀選 4 部,你應該跟爸爸一起看(但真的好難)的電影 ——

《我這樣過了一生》:爸爸的不堪與羞恥

不敢跟爸爸一起看的電影不外乎三種:要嘛有性,要嘛有政治,要嘛有家庭。

性自然不用說,政治就得看爸爸跟你的立場站得多遠,而家庭是最危險的——畢竟一部好看的、關於家庭的電影,通常也拍進了那些家人之間不堪的、羞恥的部份。而要和爸爸一起目睹那些不堪之後,還能若無其事地過下去,真的好難。

張毅《我這樣過了一生》從一位外省女子桂美的視角出發,剪輯她的一生。一生這個詞聽起來廣袤,但桂美的一生,都被迫發生在家庭:從她年輕時嫁給有孩子的永年,為讓家庭擺脫貧困而去日本發展,一直到她衰老臥床,也只剩子女陪伴身邊。桂美獻身家庭,似乎都不曾為自己決定過什麼。

《我這樣過了一生》李立群飾演的永年既好賭又外遇,多年來始終疏忽父親的職責。(劇照提供:國家電影及視聽文化中心)

《我這樣過了一生》雖以楊惠姍飾演的桂美為主線開展,卻也側面點出父親缺席的家庭的困境。(劇照提供:國家電影及視聽文化中心)

電影裡的父親永年,之於家庭,帶來了種種生活的劫難:他好賭、被解僱而導致家計受到威脅,甚至偷了桂美的錢去賭博,被責備時就申辯:之所以賭博,那都是為了讓妻兒過上更好的日子。有次颱風天,家裡淹了大水,當桂美與孩子只能擠在其中一張漂浮水上、有如孤島般的桌子,努力捱過這晚,永年卻不在場——甚至在外頭跟別的女人過夜。

桂美曾提出離婚,但為了孩子,為了剛在臺北開好的餐廳,仍與永年勉強維持著婚姻。至此我們明白,原來標題裡的「這樣」是這樣:一段已經碎掉、但硬是用膠帶黏在一起的關係。堪用,但是很醜,很醜還是得過下去——所謂家庭,所謂一生,都是如此。

總是在想,這樣易於引發 PTSD 的電影,是否只能限定幸福美滿的家庭一起觀看?

《悲情城市》:父與子的流離

跟爸爸一起看《悲情城市》到底是什麼體驗?大概是這份片單中最難猜的。對於成長在不同世代的爸爸,我們總是難以確定、感同身受對方的政治光譜及立場,一起看一部二二八的電影,像是電腦亂數隨機抽選,而且有極高機率,抽中的是不歡而散。

《悲情城市》的故事也從家庭開展:1945 年 8 月 15 日,日本投降那天,林家長子林文雄與外妾盼來一個兒子林光明。隨之帶出林家一共四位兄弟的背景:老二被日本人徵召為軍醫、下落不明;老三被日本人徵召到上海,擔任翻譯官;老四則從小失聰,經營相館維生。

後來國民政府接收臺灣,但等來的並非更文明的生活,而是暴亂與絕望。比如老三林文良因捲入與國民黨掛勾的「上海幫」糾紛,被人以漢奸之名逮補,後來文雄好不容易付了一大筆錢,把文良從獄中撈回來——然而,回來的也已經是身心都被酷刑摧殘、無法正常生活的文良。

電影推進林家的故事,人物的殘缺反映著時局的顛沛。《悲情城市》還有一位父親,便是老四文清,原本生活質樸的他,也曾被捕入獄,在他聽不見的槍聲裡過活,出獄後他帶出了獄友們的血書,交還給他們的親屬。後來文清結了婚,生下阿謙,電影最淒美的一幕定格在,文清一家三口獲知自己即將被清剿時,回到了照相館,在準備好的壁紙前,拍下最後一張合影。

《悲情城市》中的角色橫跨基隆林家四代,也有許多不同面貌的父親。當中最讓人印象深刻的,或許是陳松勇飾演仗義且草根的林文雄。(劇照提供:牽猴子股份有限公司)

電影結尾,梁朝偉飾演的林文清結婚生子,最終也成了一個父親。(劇照提供:牽猴子股份有限公司)

有時何其慶幸,慶幸我們並未出生在那樣的時代,否則我們或許也沒有能與爸爸並坐、好好看一部電影的時刻。

看《悲情城市》內心還是帶著一股身為臺灣人的義務心,與爸爸一起看更是如此,我們的爸爸——無論他站在怎麼樣的立場——無疑是比我們更靠近那段歷史的人,若能聽他談論那段歷史,樂觀來看也是一件可貴的事。二二八、白色恐怖在許多家庭中或許被視為禁忌話題,我們開不了的這個口,不妨就讓《悲情城市》替我們開吧。

《囍宴》:同志兒女的(非)出櫃範本

聽說每個想出櫃的男同志,都曾有邀請爸爸一起看 《囍宴》的衝動。

故事講述留駐美國、與男友賽門感情穩定的高偉同,為了矇混前來美國逼婚的父母,與來自上海的顧威威假結婚,陰錯陽差下卻在美國辦成了喜宴,一切隨之難以收拾。

然而《囍宴》的劇情本身並非一個好的出櫃範本:在傳宗接代的壓力下,被迫假結婚的男同志高偉同與畫家威威,發生了性關係,威威甚至懷上了高偉同的小孩——這使得高偉同的美籍男友賽門一怒之下,在高家團聚的餐桌上發火,本以為長輩們聽不懂英文,便肆意開罵,沒想到一旁通曉英文的高父什麼都懂了。

什麼都懂了,但什麼都不說——李安善於捕捉這份沉默,他本人也在婚宴的一場戲上,客串登場,說出點明整部電影、乃至整個父親三部曲的台詞:「你正見識到五千年性壓抑的結果。」傳統儒家思想的矛盾之處在於:既期盼能子孫滿堂,然而面對延續香火所必要的「性」,卻視其為骯髒、不可見光、必須隔著一層厚棉被才允許完成的行徑。家庭與性之間的弔詭處在此水落石出。

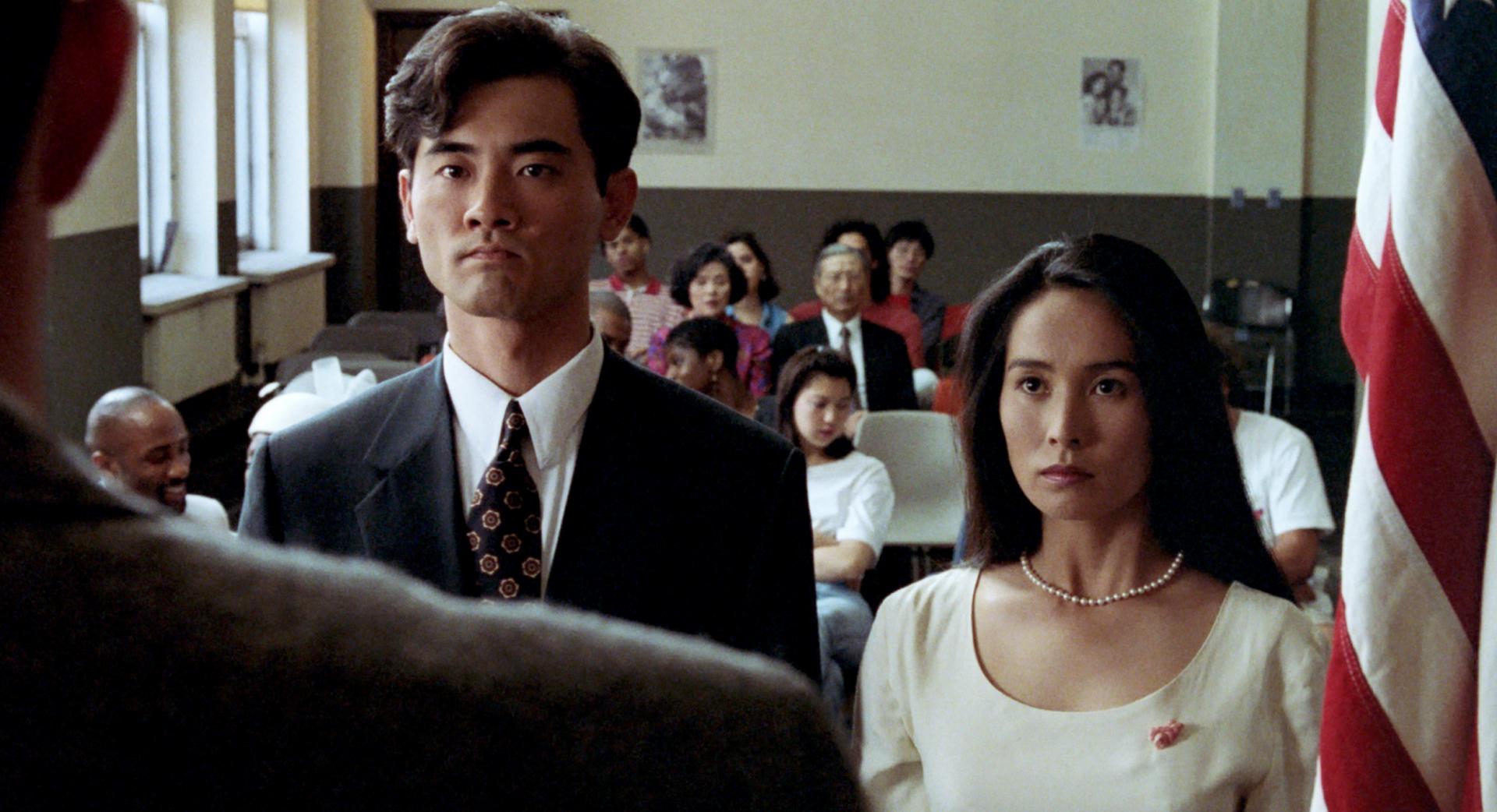

《囍宴》是李安第一部同志題材的電影,也開啟許多同志兒女想向父親出櫃的衝動。(劇照提供:國家電影及視聽文化中心)

《囍宴》裡男同志想與女性協定假結婚,以應付父母的催婚,高金素梅飾演的威威卻因酒醉而意外懷孕,男同志也因此面臨「成為父親」的考驗。(劇照提供:國家電影及視聽文化中心)

故事最後,高爸高媽都知道了兒子的同志身份,卻選擇不說,壓抑底下是沸騰的價值觀碰撞。儘管以同志或家庭電影而言,這樣的題材放在今日有些老氣了,但那份父母對於子女過重的期待、以及現實與期待之間的斷層,仍是每個家庭都躲不掉的課題。

當然,除了 《囍宴》外,父親三部曲的另外兩部《推手》、《飲食男女》也屬於這份片單中的上上選:無論是《推手》老父親體認到自己成為後代累贅時的狼狽,《飲食男女》放諸今日仍適用的情愛關係思辨,螢幕前的爸爸跟我們,也彷彿在用這些電影互探、暗示,為彼此的猜疑對答案。題外話,三部曲的三位父親都由郎雄飾演,郎雄大概也成了一代人心中的螢幕父親吧。

《美國女孩》:關於媽媽,更關於爸爸

父親節,和爸爸一起看一部關於媽媽的電影。《美國女孩》取材自導演童年,從母親罹癌回臺治療後,芳儀與芳安姐妹倆被迫中斷美國生活、重新融入臺灣社會,背景設定在 SARS 橫行的 2003 年,也呼應起前年電影上映時籠罩臺灣的新冠疫情。

電影裡最令人垂憐的,是一個因病而失去力量的母親形象。媽媽莉莉是自厭、自棄的,電影前段就定調了這樣的基底:每當家中出現「死」這個詞,儘管只是玩笑話,都會引起莉莉的反感;莉莉也認為自己多餘、是負擔,她請芳儀擦背時說:「反正媽媽可能也活不久。」——芳儀便也在種種情緒了起了反抗心:「妳一天到晚就只會說妳要死」,也在演講比賽的備稿中寫下對媽媽的恨:「她的恐懼會成為我的恐懼,她的軟弱會使我軟弱。」

然而在《美國女孩》裡除了一位生病的母親,也有一位蹲在樓梯口哭泣的父親。跟爸爸一起看《美國女孩》,當然也不只是「和爸爸一起看一部關於媽媽的電影」——《美國女孩》殘忍地揭穿另一種家庭的假面:被大家認定的好爸爸,或許並沒有那麼好。爸爸和女兒之間的陌生距離,沒辦法被兩三個月一次的親密相處掩蓋。

面對臥病的妻子,爸爸宗輝必須連同莉莉的責任一起扛下。然而宗輝本就沒有跟去美國、長期在中國打拼,對女兒的認識自然不如莉莉,不曉得女兒已經過了「會想去動物園」的年紀;不曉得芳安最討厭番茄醬、硬是在炒飯裡加了一堆。宗輝的遲慢也顯露在他對家屋的態度:莉莉讓他處理屋頂的鳥,他說:「不過幾隻鳥,大驚小怪」;芳儀問為何連不上網?他只回了句:「老公寓就是這樣。」

一如莉莉與朋友自嘲:「要是我真的躺下去還得了。」

(1).jpg)

《美國女孩》同樣以母女關係為主軸線,但父親的存在與缺席,也為風雨飄搖的家庭帶來更多的不安定。(劇照提供:傳影互動)

.jpg)

《美國女孩》中,莊凱勛所飾演的宗輝因為長年在中國工作,忽略女兒的成長及變化。(劇照提供:傳影互動)

宗輝處理事情時總是帶著大而化之、船到橋頭自然直的心態,甚至能解讀出一份自欺:企圖以賺錢、養家的堂皇藉口,拒絕思考妻子生病、孩子需要照料的現實。《美國女孩》裡無論父母還是孩子,其實都是無力的。被無力感所包覆,芳儀與芳安的相處模式,其實也正往宗輝與莉莉的相處模式靠攏。

姊妹倆洗碗時,芳安問芳儀:「媽媽會死嗎?」——當下的芳儀內心也是恐慌的,卻採取了和父親類似的態度,說了句:「她不會死啦。」儘管沒有人能確定。從中我們看見,無論芳儀還是宗輝,當人們逼自己成熟、扮演一個照顧者時,逞強因而脆弱的模樣。

《美國女孩》將家庭的裂痕,以安靜而張力的鏡頭給裸露出來。尤其電影最後,宗輝對芳儀施暴的一幕,更確定了《美國女孩》不會是一部,看完後有辦法好好說聲父親節快樂的電影。

小時候覺得跟爸爸一起看電影好難,是因為看不懂;長大後覺得跟爸爸一起看電影好難,是因為看太懂。

然而無論好的、壞的、尷尬或悠哉的,這些回憶仍形塑了爸爸、形塑了我們、形塑了爸爸與我們。影視聽中心舉辦「我最愛的臺灣電影:劇情長片」票選無非也是讓我們有機會,撈取一份儘管被種種因素註解了許多額外的情緒、但我們仍珍惜無比的初心 —— 就讓我們一起選出心中的那部與爸爸的記憶吧!

▍「我最愛的臺灣電影:劇情長片」票選活動

活動時間:2023.07.31-08.28

活動資訊:https://bit.ly/3OIX5eK