在刮磨與斑駁裡思考永恆,汪正翔《餘燼》:用攝影超越傷心

[ 文|黃以曦 ]

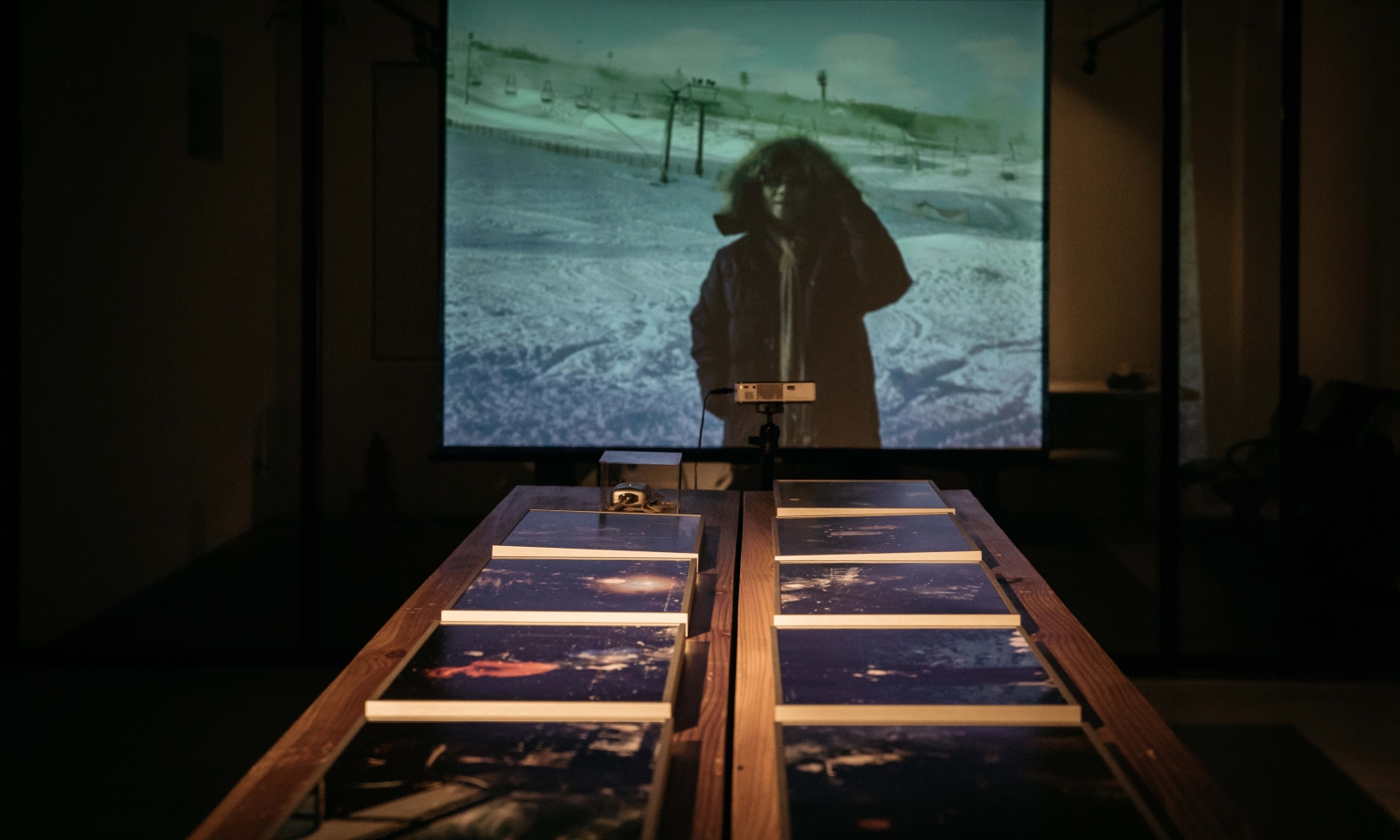

汪正翔的《餘燼》,並不是一個攝影展,而是一個攝影作品。作品包含了三個區塊,一是創作者在 2003 年家族旅行途中以數位相機拍下的照片,一是十年後創作者對著電腦螢幕上這些照片的翻拍,一是去年(?)以擴視機對翻拍影像進行的拓印。

旅行結束多年後的今天,創作者已失去了那個家,是心理也是實體意義上的,是瞬間解離的也是緩慢但確鑿剝落的。這是《餘燼》的感性核心—當照片作為一種在場(presence),在場,是否真是可封凍的?當一個存在(比如歷史、比如記憶)被覆上新的凝視,新的存在是否將取代舊的存在?還是它們將共構一處名之為時間的漠然(indifferent)場域?永恆的在場,是否抵得住歲月滄桑?還是永恆本身,正是滄桑?

|

|

|

|

全幅投影的旅行照片,每一張都可以清楚指認陽光空氣花和水,人們笑著,鮮活而無畏,無一點意識到正籠罩前來的封包。故事將會停在那裡。整批照片在空蕩展場循環播放,那麼鬼魅,那種無法閃躲的多愁善感所帶來的不祥。

由此,橫擺在桌上一幀幀對此些照片的翻拍照,那個收束的斷然、抹去情緒水流的抽象,似乎將整件事驟然懸起。但真是這樣嗎?

若非作品說明,觀者不易辨識翻拍是取自正播放的旅遊照片。創作者介入以特定光源、拍攝角度和積存於螢幕的各種塵屑以及反光,整組翻拍有種遍佈刮磨的斑駁。

當尋常的家庭照讓人可直接跳進情節,毫無警覺框外的凝視者、記錄者,滿載人為痕跡的這組翻拍,則不但標誌了凝視者的存在,且提示了富有重量的純然情緒——為什麼非這樣看這些照片不可?為什麼非這樣對待這些照片不可?那麼用力的阻絕手段,是對數位照片所塑造的永恆假象的反動、還是對於曾經或仍然相信永恆的自己之某種自我懲罰式的提醒?

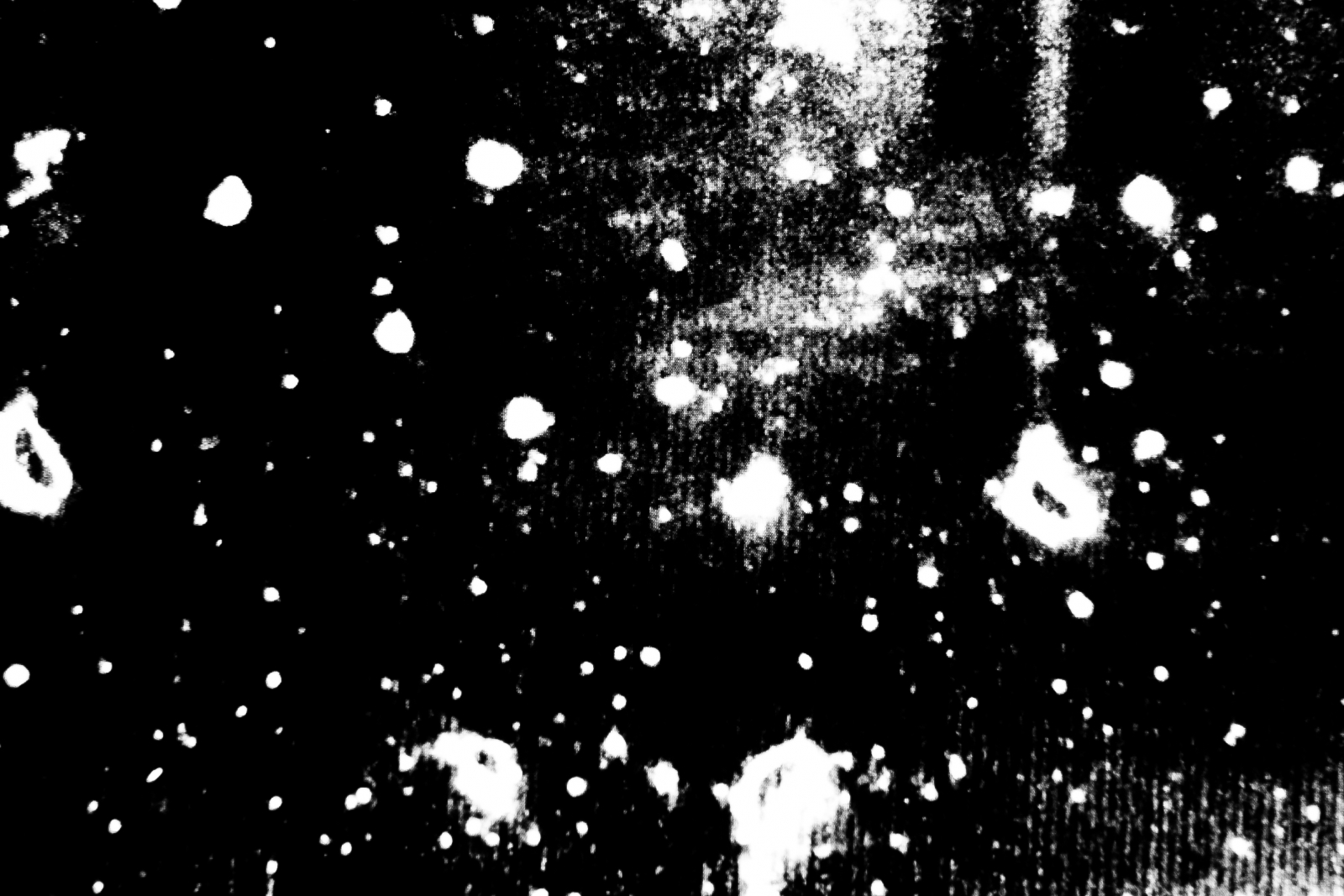

然後,是對此些翻拍的拓印。彼些漶動、模糊、斑駁,被繼續截去絕大部分的生命,剩下一些輪廓。白紙黑點,行列地,浮貼牆上。沒有色調漸層,沒有厚度,非關構圖。仔細看,有幾張甚至是另外幾張的轉了個方向、放大或縮小。曾經任何一個細節都要牽動歷史改變未來的真實場景,在最後的最後,竟可以綿密無縫地遞接到這樣一步。人生啊。

但真是這樣嗎?

|

|

|

|

|

|

對我來說,汪正翔的《餘燼》是超載而悚然的,與其說是對於「最後的家族旅行」這個場景的入戲與悲哀,不如說是對於「創作者要建構一處場域,在那裡,他將可以勝任『最後的家族旅行』這場景」,這樣的場景,的入戲與悲哀。

像是倘若我能對那些陽光太好笑容太亮的時刻,引入歪斜黯淡的光,刻鏤怪異的跡痕,我就可以成為記憶的主人。像是倘若我終究能讓彼些日子、所有日子,成為一筆筆無所謂意義的墨色,則變異的現實、凋零的身體,於我將不再可怖。我是一個創作者,創作可以創造任何一種超越。包括傷心。

可只是必須要這麼用力超越的傷心,到底是怎樣的傷心?

展期|7/7 ~ 7/21

地點|多角藝術(臺北市中正區廈門街42號2樓)

黃以曦

作家,影評人,著有《離席:為什麼看電影?》、《謎樣場景:自我戲劇的迷宮》