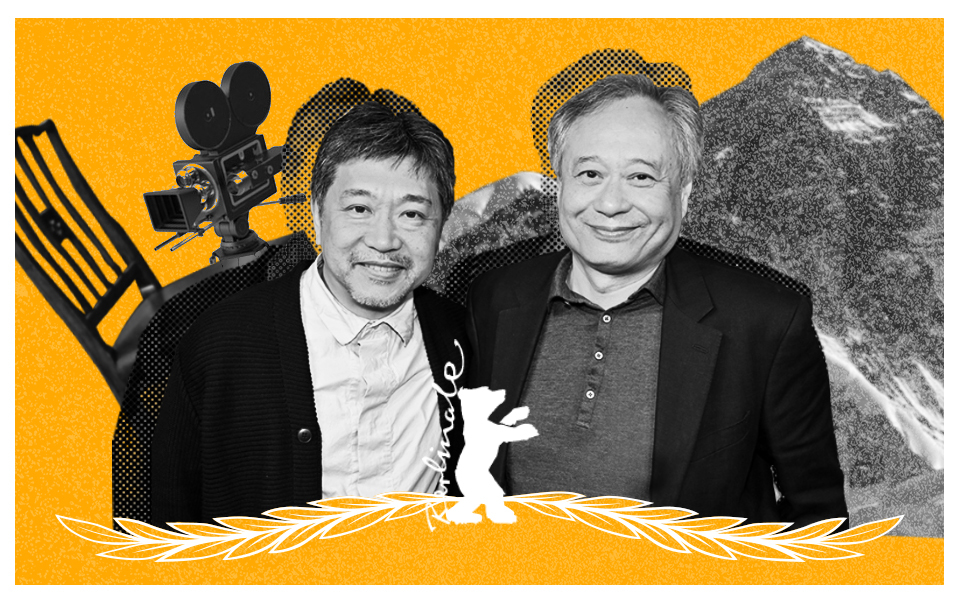

柏林影展導演對談|李安 ╳ 是枝裕和:如果我的電影只留下一個畫面?

2020 年柏林影展迎來新任藝術總監——卡洛夏提安(Carlo Chatrian)。他相信影展除了放映電影外,也應是作為一個人與人、人與電影邂逅、相遇和交流的場域,因此新設立一個競賽單元「奇遇」(Encounters)鼓勵創新的作者導演,並在本屆 70 週年之際,特別規劃「傳遞」(On Transmission)系列活動,邀請 7 名與影展歷史頗有淵源的導演各自找一名影人嘉賓對談,講座前後也搭配放映兩部導演的作品。

「傳遞」旨在分享故事、傳承經驗、開啟對話,與談導演一字排開陣容豪華,包括賈樟柯、克萊兒德尼、阿薩亞斯、洛伊安德森、Ildikó Enyedi(《夢鹿情謎》)、Paolo Taviani(《凱薩必須死》)、Margarethe von Trotta 等。然而最重量級的組合絕對是李安與是枝裕和,兩人總共囊括五座歐洲三大影展首獎,主辦單位也將他們的對談安排當系列壓軸。

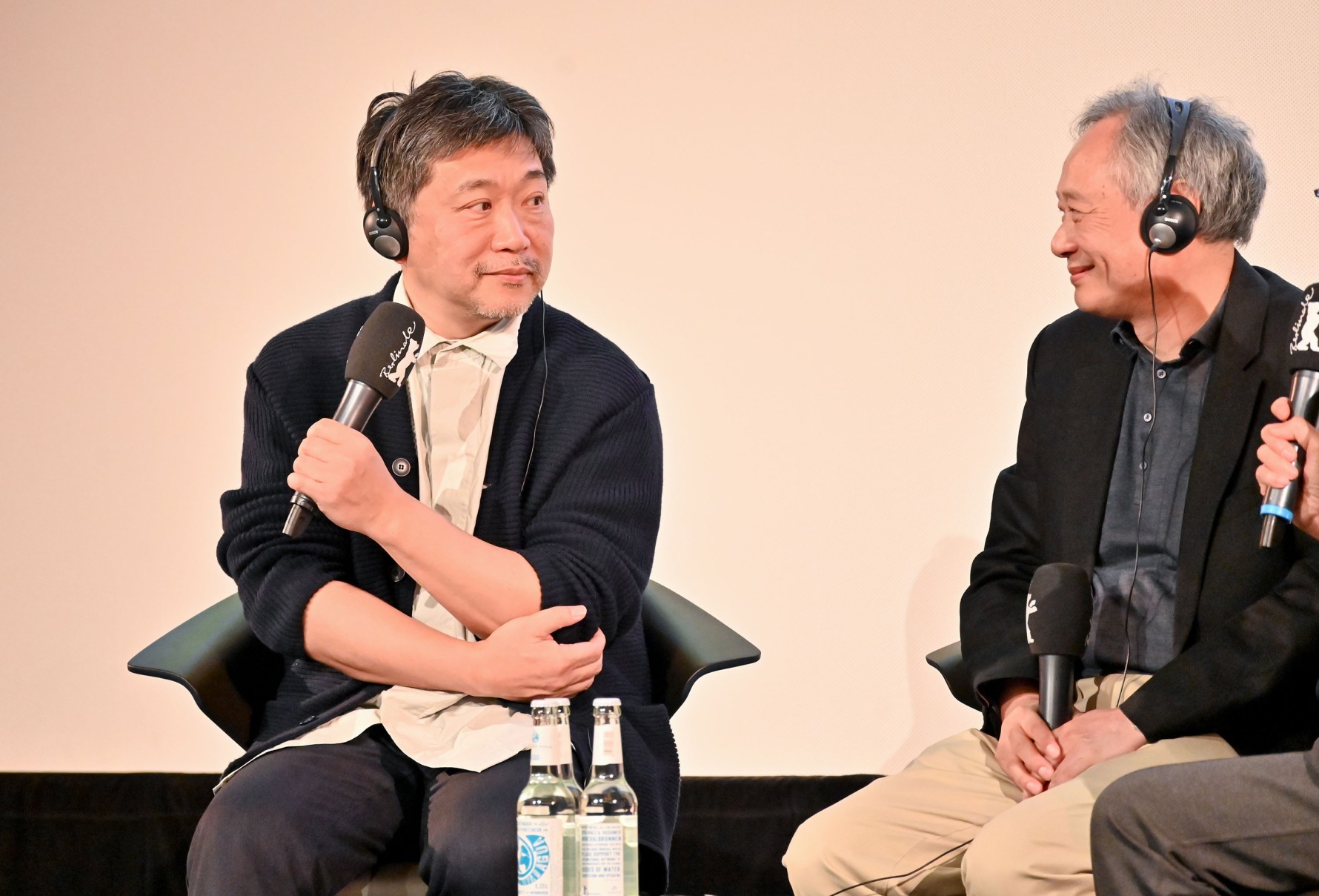

活動於 2 月 27 日下午舉辦在歷史悠久的柏林藝術學院(Akademie der Künste),半小時前場外已大排長龍,工作人員宣佈票券售罄,提醒大家入場後別佔位子。本場次主持人是新任紐約影展選片總監 Dennis Lim,他提到不同於其他組參與「傳遞」的導演是自選一部作品放映,李安與是枝裕和互選對方的電影。

日本電影的「親密感」

李安提到柏林影展是他開啟國際影壇生涯的重要起點,首部劇情長片《推手》(1991)入選「電影大觀」(Panorama)單元,後來憑《囍宴》(1993)和《理性與感性》(1996)二度拿下金熊獎,時隔25 年能重回柏林慶祝 70 週年,感到非常榮幸。這次找來是枝裕和,其實是:「去年底金馬影展期間,我被柏林主辦方瘋狂催促到底要找誰當嘉賓。在一個晚宴上,是枝裕和剛好與我同桌。他人很好,而我景仰他的作品,便有點害羞地提出邀請。」

儘管《小偷家族》、《比海還深》、《海街日記》等作品近年讓是枝裕和一次次擄獲更多觀眾,李安挑選的是早期的作品《下一站,天國》。「這是我第一部看的是枝裕和電影。他日後或許拍出更好的作品,但我當時就很震驚,立刻想知道這部片的點子從哪來。它獨特且詩意,有著日本電影乾淨、沈著的特質,帶些遺憾,傷心而美麗。我被深深觸動,因此想跟柏林的觀眾分享這個難忘的經驗。」

談及日本電影的影響,李安說自己是看華語片長大,但台灣曾受日本影響至深,同輩人十分敬重日本文化和電影。他認為不同於西方或歐洲名導的作品,日本大師導演的的片子更具東方人的情感。

「我對日本電影有血緣相連般的親密感(kinship),從文化、角色塑造到影片調性皆然。還有我們如何理解『慈善』和『悲傷』,佛教裡講的『慈悲』。慈善與悲傷相依,以對悲有更深刻理解,這是非常東方的概念。人必須遵循更大的什麼,卻仍以人的尺度努力著。我覺得日本導演把這種情感處理得最好。」

重要的是視野,不是語言

反之,是枝裕和選擇播放的李安作品是《斷背山》。他不好意思地向大家道歉,竟然不小心挑到一部獲頒威尼斯影展首獎的作品在柏林放映。「《斷背山》刻畫一段普世的雋永愛情。開場幾顆中遠景鏡頭,接著配樂一下,我立刻被吸引進去。」他也認為本片卡司很棒,從希斯萊傑、傑克葛倫霍兩位男主角,蜜雪兒威廉斯、安海瑟維飾演的妻子,到戲份較少的女兒及最後出現的父母,皆恰如其分,盛讚這是一部「理想的電影」。

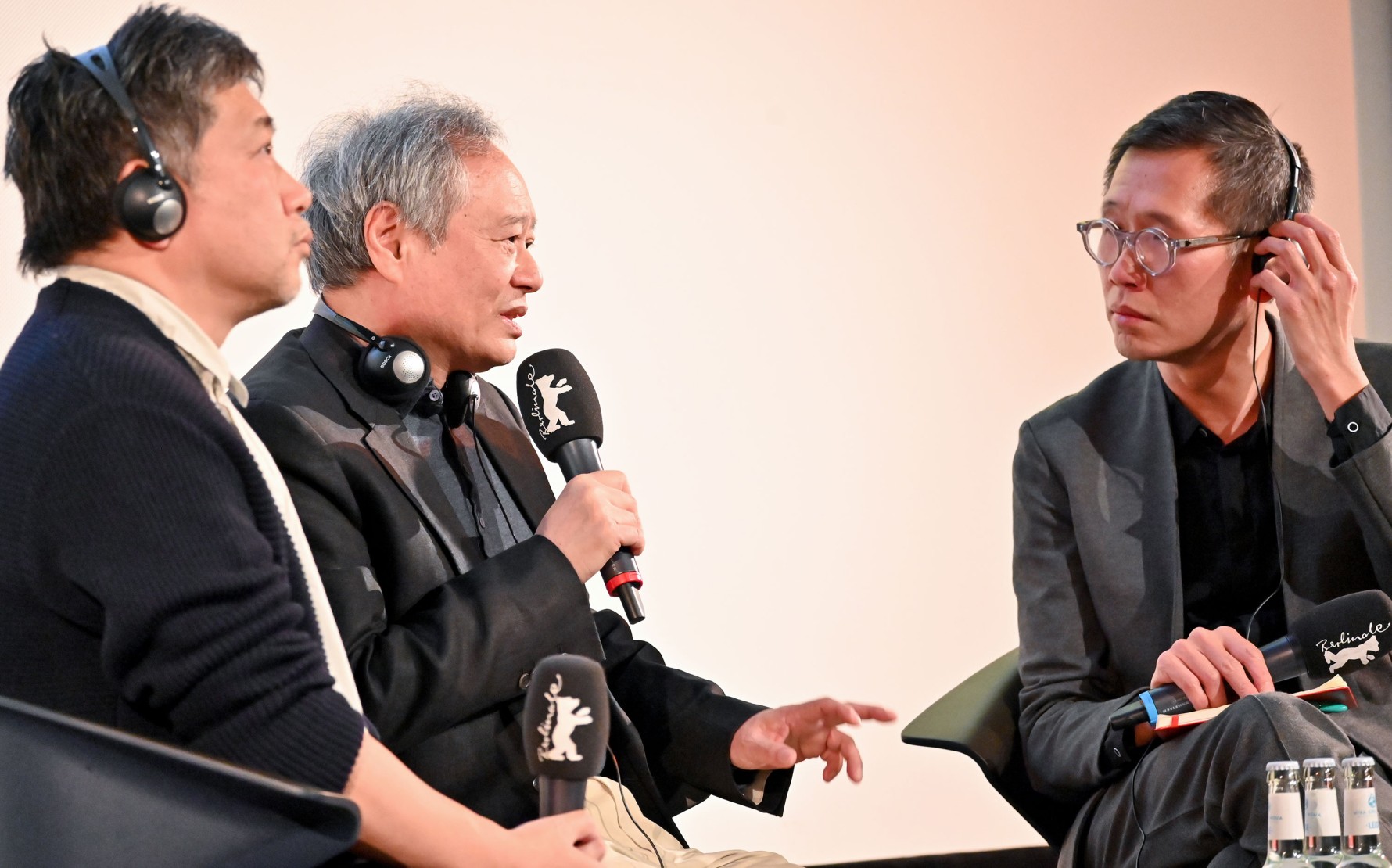

是枝裕和說自己第一次看李安的電影是《囍宴》,後來的作品一部都沒錯過。「當年觀賞《理性與感性》非常驚訝,一個亞洲導演竟然拍出這麼歐洲的電影。」談到拍攝上部片《真實》的經驗,是枝裕和首次挑戰非日語發音的電影,並跟兩大法國女神凱瑟琳丹妮芙、茱麗葉畢諾許合作。他表示曾與李安討教過拍片心法,詢問如何克服語言障礙。

「我花半年時間在巴黎拍片,但我不會講法語,英文也說不好,只能全程用日文執導,現場演員大概只聽得懂我講『開工吧!』」幸好過程中參演《真實》的男星伊森霍克也提到:「重要的是整個劇組必須共享相同的視野(vision),語言倒不是最大的問題。」他謙虛地說:「李安是這方面的翹楚,我還要向他多學習。」

聽是枝裕和連番讚美,靦腆的李安立刻跟現場觀眾分享一個拍攝《理性與感性》的趣事,自嘲根本沒那麼厲害。

「亞倫瑞克曼(Alan Rickman)是個優秀的英國演員,那天拍他第一場戲,很不順利。剛開始我說『少一點』(do less),不行。第二次我叫他再『少一點』,還是不行。第三遍我沒勇氣請他再少,便說『多一點』(do more)。亞倫聽到立刻不高興,質問我能不能拿定主意,到底要他演多還是演少(more or less)?我思考一會兒,接著請他演『多少一點』(do more less)。」李安笑著總結:「如果連我都能成功,那拍電影沒有什麼不可能的,只要你是個好導演。」

東方導演的西部片空間

《斷背山》電影的起源,最初是長期合作的製片人 James Schamus 給李安看安妮普露的短篇小說。「很多人在結尾恩尼斯聞襯衫那橋段落淚,而我則是被傑克那句『我倆只有斷背山』(All we got is Brokeback Mountain!)給觸動。斷背山到底是什麼?那接近我所能想像濃縮生命的一個影像。傑克與恩尼斯花一輩子想重溫那個時刻,卻沒有辦法。」

《斷背山》劇照 © focus feature

.jpg)

《斷背山》劇照 © focus feature

李安後來卻先拍了《綠巨人浩克》,忙到身心俱疲,一度考慮退休不再拍片。「我跟父親說不想再拍電影。他是個保守的人,從沒支持我當導演。卻說我才 49 歲,不要給孩子立壞榜樣,就繼續去拍吧!那時正好過新年。兩週後他過世,於是我在一個很哀慟的狀態下決定拍《斷背山》,拍這個三年前讀到流眼淚的同志牛仔故事。這部片讓我重拾創作的能量。」

李安認為西部片最重要的是空間。「人們警告我拍《斷背山》難度比《理性與感性》高,前者沈默、情感內斂,不像後者有大量對白。我心想自己成長於東方,要沈默,要留白還不簡單,別跟我開玩笑。」

「總之空間很重要,我有意識地在劇本加入許多空間,並思考時間空間的關係,對我而言西部片是一個特別的語言。」

關於《斷背山》中打動是枝裕和的抒情配樂,李安說業界通常在第二版剪接才加入,但這部片則在前製期就有了音樂。「我最初從亞歷山卓(Alejandro G. Iñárritu,《鳥人》導演)的電影中聽到 Gustavo Santaolalla 的音樂。聯繫到他時當晚剛好有場演奏會,他拿一把類似烏克麗麗的小型十二弦阿根廷琴表演。《斷背山》作者安妮普露也有給我一張她寫作時聽的專輯《Beyond the Missouri Sky》,我從中挑選幾首歌給 Gustavo 參考。他聽完一週後傳給我幾個曲調跟兩首歌,我便不停聽著這些旋律,勘景時聽,並跟演員分享。基本上是配樂啟發我拍完整部片。」

李安很感激 Gustavo 能創作出這麼美好的音樂,但也開玩笑說:「他畢竟憑這精巧的配樂作品拿到奧斯卡獎,我好像也不用多謝。」

決定拍電影的一個畫面

李安對是枝裕和怎麼發想《下一站,天國》的故事深感興趣,尤其是進入天國的設定:「如果你告訴我死後只能挑選一個影像、一段回憶留存,我會想賞你一巴掌,因為這太不合理。」李安接著說:「片中人物在一個死後的中繼站,類似藏文『中陰身』(bardo)的概念,你看到自己生前一切種種。人物面對鏡頭侃侃而談,有點紀錄片的風格,直到電影帶觀眾抵達一個酸楚動人的時刻,使你久久無法釋懷。」他因而好奇,是枝裕和的腦海中是否有一個特定畫面或情緒想捕捉?

《下一站,天國》劇照 © Celluloid Dreams

是枝裕和回憶早在《下一站,天國》開拍前十年,他就開始寫這個故事了:「我 26 歲時在電視台工作,每天忙碌弄劇本。當時想像自己靈魂出竅,另一個我看著現在工作的我,如果此刻死去,應該會非常悲傷吧,因為日子過得辛苦。這部片或許啟發自亞洲的文化,像在日本,有一種說法是,人死後七天,靈魂還會停留在人世間徘徊。」

他隨後笑著補充,「但我也不太確定。總之大家不要輕易相信導演談創作靈感,那常常是瞎說的。」

李安接著揭露這個問題的出發點,原來是因為自己常因腦海中的一個畫面而去拍電影,「這也是為何剛剛我會這樣問是枝裕和,但他沒有給我答案。」——《臥虎藏龍》玉嬌龍飛下山崖,自殺式的行為,是為了追求自由。《冰風暴》裡小孩在冰上滑行,意外觸了電,「這些影像充滿儀式感,很短暫,卻揮之不去。我試著將那個感受轉譯成一部電影,並傳遞給觀眾。這是我拍片的起點。」

是枝裕和就著耳機,聽同步翻譯的問題,依然不甚明白,發出一連串「啊」、「噢」聲,配上生動表情,逗得全場大笑。也許向來自編自導的是枝裕和,跟擅長拍攝改編劇本的李安,有著迥異的導演思路。「我最高興的時候,便是成功捕捉到想要的情緒,但不一定會成功。《小偷家族》中,我希望拍父子一起釣魚。《無人知曉的夏日清晨》則是大哥把小妹塞進行李箱,再提著行李箱去搭火車旅行。」

面對觀眾提問電影剪接的心得,是枝裕和說自己每部片除了編導也身兼剪接,因此有很獨特的工作方式。「每次劇本都寫到開拍前一天,拍完隔天開始剪片,是一個循環。然而這個作法很消耗,成果不見得最好,偶爾也會請朋友來看給些意見。」

李安則把剪接比喻成做菜。拍片就像採買食材,食材新鮮很重要,但剪接室才是廚房。「我會在剪接室待三週,放空想法,試著重新發現電影。這是個漫長的過程。電影有自己的生命,你要去尊重,讓它告訴你該成為什麼模樣。」

Directors as Thinkers

對談尾聲,一名女性觀眾問兩位導演是否相信人有來生?

「他是個思想家(He is a thinker.),我先答。」面對這有點嚴肅的問題,李安先用笑話緩和氣氛。「我相信,因為死亡這概念太可怕。當我父親去世時,我感覺他先在一個類似車站的地方停留,再變成其他存在。他回顧過去,與我的關係最終是好的,我感受到祝福。」

「我始終在與他對抗,也因此不斷拍跟父親有關的電影,去處理父親代表的一切概念。我的感覺是,人應該要有來生。拍電影是用想像力去對比現實生活。若要理解人生的意義,思考死亡是很重要的。我寧可相信有來生,因為人若隨死亡消逝,我沒辦法接受。」

是枝裕和誠實地表示,自己拍出一部《下一站,天國》,好像只能回答相信?但他其實並不那麼肯定。

「如果要談論來生,我們得思考今世。這個想法讓我很著迷。很多觀眾看完電影覺得這部片很東方,因為在西方的世界死亡是很立即的。但我想再提一下《斷背山》。其中一名男主角最後死去,但兩人的關係並沒有就此結束。也許藉由失去,我們更體認到事物的重要。」

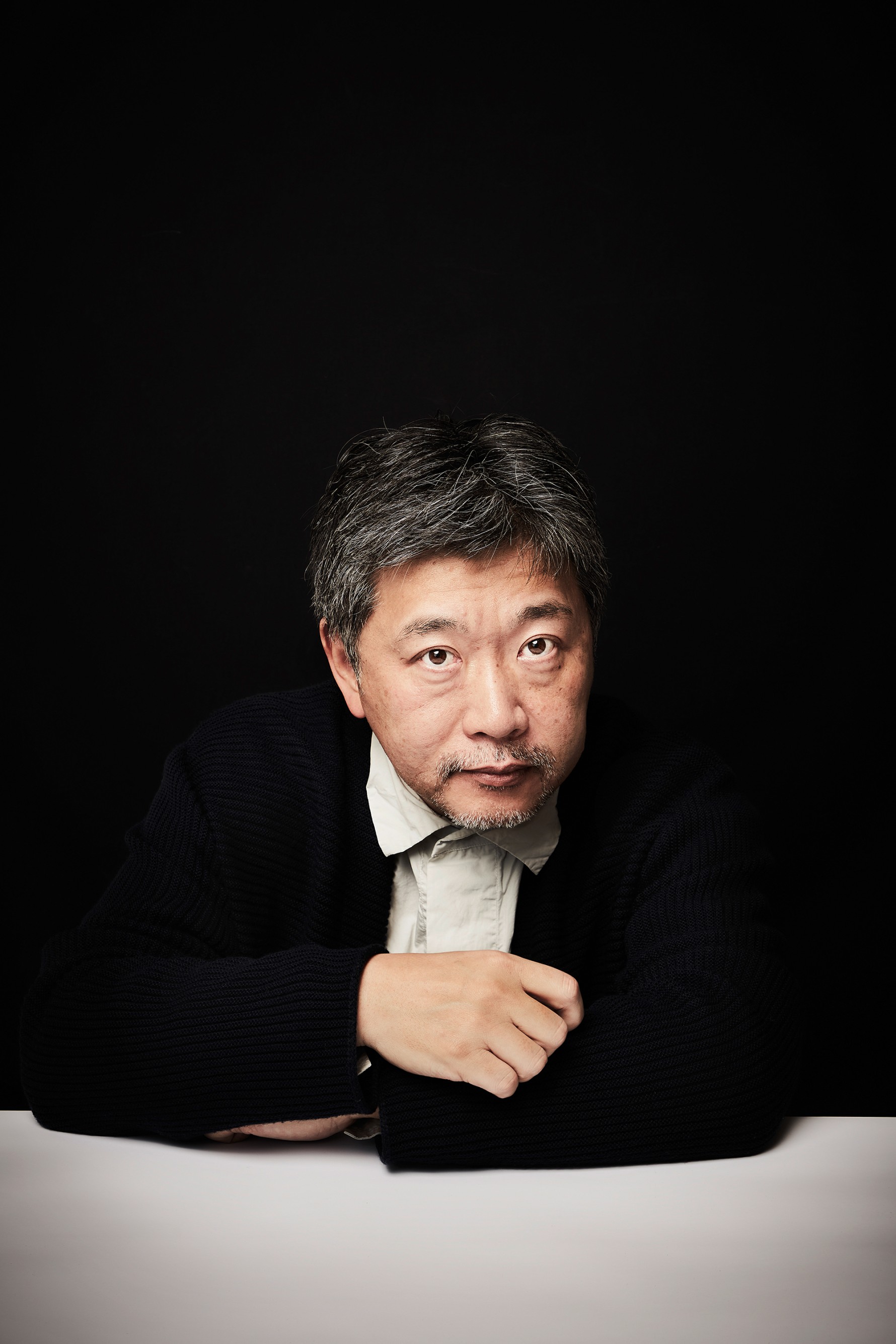

李安, 2005 © Brian Bowen Smith, 2019 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

是枝裕和 © Jens Koch