我變成野兔、鬥雞、花豹,是為了成為人──專訪魏雋展

起初,魏雋展的身體住著一頭獸。

多數表演者大概都找過自己身體中的獸,那應是許多科班生的必經之路:自不同的動物身上搜尋特色細節,再從而發展出人情實感,最後過河、拆去動物的臉,成為角色自身。這套邏輯在全世界的表演系統上各有不同路徑,不過多年前開始,魏雋展深入鑽研,發展出獨屬自身的「動物轉化法」——只是他渡河,卻不拆橋,一路穿戴過不同的動物在身上,為的不全然是表演。

他是這麼說的:「為了提煉出身體中的動物,你有很多入口能夠進入,學習瑜珈或者武術都是其中一種方式。以瑜珈而言,相對容易凝煉出動物的雕塑,我們稱它為靈魂的 espresso。」

提煉,入口,凝鍊,濃縮。他說語言是咒語,用得準確才能有效。提到表演本身的時刻很少,描述身體經驗的感受很多,有時會讓人錯以為,他截至目前為止所付出的一切皆與藝術無關,而單單是思考如何成為一個人,一個有趣,好玩,能夠不斷把邊界給抹去的人。

至於他是一個怎麼樣的人?為此,我們得從這裡談起:起初,他的身體住著一頭獸。

首先,是野兔與鬥雞

作為運作二十年的三缺一劇團的藝術總監,魏雋展除了孕育一個劇團,同時是一名出色且炙手可熱的表演者。在他人眼裡,他對表演的追求時常被形容為修行者、苦行僧等級。而這樣的外觀,有其動物性的內在變化。

童年時,魏雋展有一隻想像的花豹,陪著他上學。「花豹像是守護者,作為一種需要安全感的想像。」先是有一頭保護自己的豹,接著身體裡的獸也走了出來。「大一點在基隆街頭玩耍,我跑到電動遊樂場結果遇到不良少年,威脅跟我要錢⋯⋯我變成一隻野兔,很野,卻沒有攻擊能力。」

國中時是民族體育班的扯鈴隊,魏雋展形容那時幾乎等同劇校生活,只有過年才放假,其他時間就是念書,考試,練扯鈴。「考差就不能繼續待在隊上了,因此變相過著資優班式的高壓生活。」魏雋展聊起過往的記憶,那些風風火火的暴力,扛著訓練的美名不斷重複施壓在他們身上,「做不好就拿鞭子抽腳底板、打屁股,有些女生穿著裙子,鞭子打下去會看到女生裙子飛起來,看到最後我們都沒感覺了,其它再狠一點的話,像是甩巴掌、拿頭去撞牆⋯⋯」

國高中時,為了反抗體制,童年的野兔退場,青年的鬥雞出現。

「我考大學前幾個月才翻開課本開始念書,當時的課本也是一片空白,一度以為自己會重考。總之當時面對那些經歷,整體就是很反抗,對於體制、對於環境都是,我媽也覺得我很難管。」

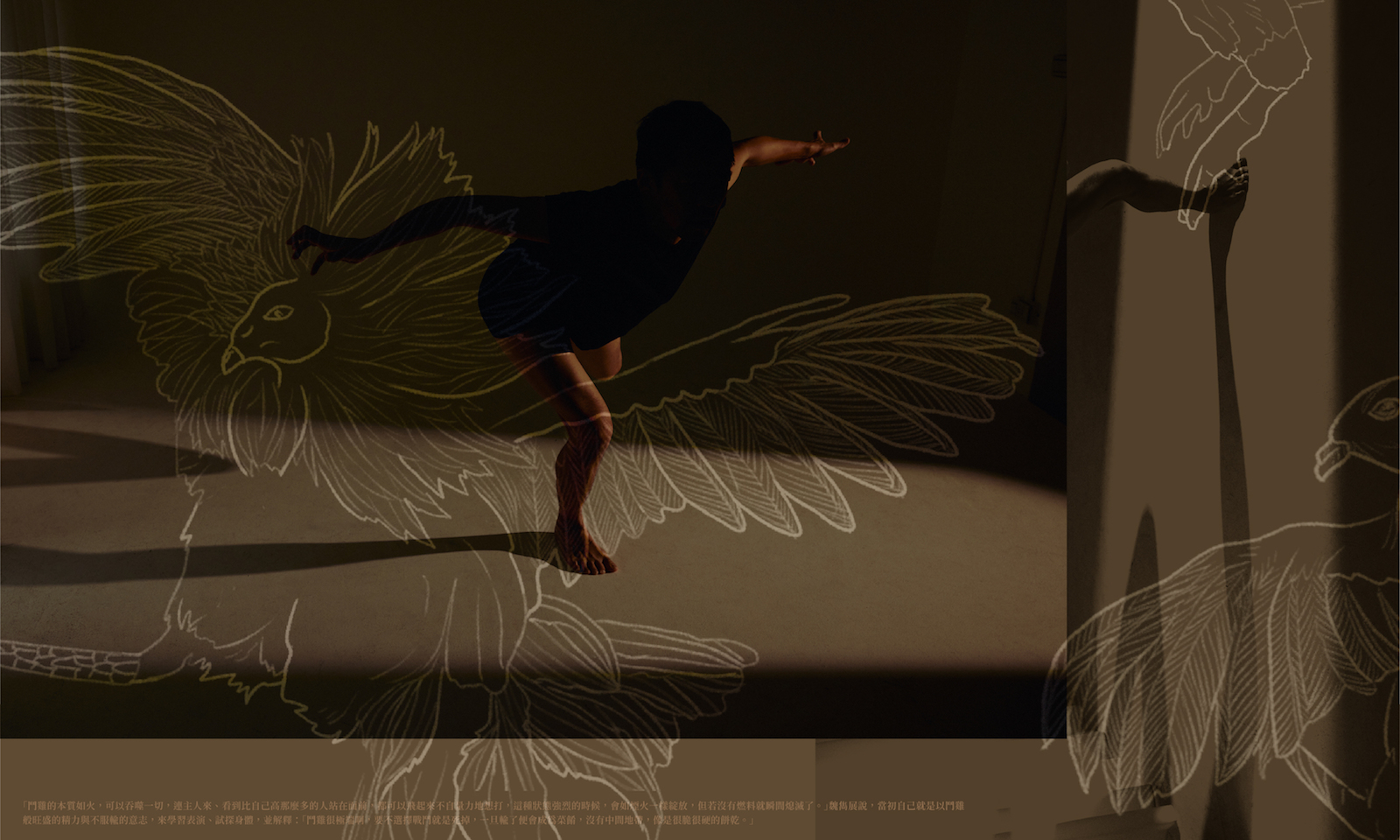

「鬥雞的本質如火,可以吞噬一切,連主人來、看到比自己高那麼多的人站在面前,都可以飛起來不自量力地想打,這種狀態強烈的時候,會如煙火一樣綻放,但若沒有燃料就瞬間熄滅了。」

魏雋展說,當初自己就是以鬥雞般旺盛的精力與不服輸的意志,來學習表演、試探身體,並解釋:「鬥雞很極端啊,要不選擇戰鬥就是死掉,一旦輸了便會成為菜餚,沒有中間地帶,像是很脆很硬的餅乾。」

如今回憶起那段時光,像是不要命的「玩耍」,彼時他腦袋想的應不是「藝術的高度」,更多的念頭其實是:「我怎麼可能只有這樣?」包括他一再提及,當初曾經訓練到把腳筋扭斷一事,也只是說:「我只是想知道邊界在哪裡,想說身體有沒有可能再過去一點、再一點點⋯⋯」

因此,像是很脆很硬的餅乾,斷掉了。不只腳筋,身體的傷也使他的諸多訓練暫且停擺,方此之時,魏雋展才不得稍作緩頰,尋思:倘若野兔、獵豹與鬥雞都不是人生的正解,那接下來該是什麼?

然後,花豹與樹一起出現了

青春時期,世界明明這麼大,作為一個孩子的選擇卻又是那麼少。

魏雋展那時候是以對抗之姿去面對生命中的一切挑戰,對抗體育班的老師,對抗考試,對抗體制,對抗不能認輸的自己。這種種的對抗之路,走到了這幾年慢慢放下。特別是在他接觸了太極之後。

最初是為了復健中的身體,尋找一份安定的力量,沒想到越發研究出心得,「從打鬥的思維去看太極,會覺得不實用,總覺得那是在跳舞,哪裡有打?」然而,如他所言,武術向來有內外家拳之分——外家主搏,內家主馭——魏雋展也從向外的搏鬥,回到內在的控制,向他的武術老師們取經。

「我遇過一個大師,他只是輕輕拍一下我的橫隔膜,我就跪了下來,如果他們願意的話是可以直接輕易殺掉我的。因為內家拳打的是波動,太極出拳,如鞭子的尾巴,使動能如海嘯一樣增強。越是放鬆,身體就越能承擔起這個波動的傳導體,讓力量擴散、震動出去。」

物理上來說,修行太極,使他的身體有了更多路徑選擇,學會了鬆,學會柔軟如波浪;至於現實上,他也迎來另一層改變——幾年前,魏雋展成為了一名父親。

上述二者加總,他體內那頭不斷變形的獸——無助的野兔、火焰般的鬥雞開始定型。「如果用一個具體的畫面形容近年的我,我會說我終於感覺到自己就是一頭花豹。不是獵豹,沒有這麼快,但是會隨著環境隱身,會爬樹⋯⋯,對,我的豹會跟樹在一起。」

跟樹在一起,便是與風、與日光、與庇蔭或者炙熱、與寒暑為伍。

魏雋展的思維開始從獨自一人的生命狀態,與環境產生羈絆。此其原因,或許與他的大兒子有幾分關聯,「一大清早,我們可能都還在睡覺,就會聽見他蹲在戶外,開始跟我們介紹各種昆蟲⋯⋯」提到兒子,他的眉宇也會跟著鬆起來,說兒子如何在戶外學習中發現自己的熱忱,如何睹物指認、像是帶著他重新認識,原來世間萬物,均有其名。

無論身為創作者,一名父親,一個人,他都開始從站在世界的對立面走了過來,與光影連結,與環境接合,與日常聲息接上了線。

「獸」退了下去,「鬆」接著上位,於是世界便遼闊了起來。

召喚風,就會成為老鷹

做動物轉化的訓練十多年了,魏雋展一再重複體認到的事情,即是「鬆」的力量。而這力量,與環境空間息息相關。

「這很有趣,年輕時我玩耍動物沒有空間的意象出現,現在很直覺地,動物跟環境會一起出現。其實本來就是如此,動物即是環境嘛,沒有任何動物是可以去除掉環境而存在的。」他說,這道理早幾十年前便知曉,只是得到這幾年才能融會貫通。

「你若想召喚老鷹,就會召喚風。」

他舉例,「老鷹是地表中能飛得最高的生物,連帶的,你會知道,為了提煉出老鷹的形體,你的身體就必須要累積足夠的空氣量,成為空氣之王,這樣才能夠讓老鷹的翅膀伸展、翱翔。到了最後,我們可以直接召喚風,就出現老鷹,沒有所謂的『寫實』存在,不必先思考該如何成為老鷹了。」

言下之意,看到全部的他,便不容易受局部迷惘。

此概念一旦建立,此後若脫離了表演,脫離創作,也離不開魏雋展的身體本能。他說:「也是因為這樣,『鬆』,是我在認知到這些事情以後的第一個變化,因為鬆了以後才能與動物的身體連線,只有人類緊張的時候會提起肩膀,或者身體局部用力。年輕的時候很多男生都會以健身練出肌肉,把自己練得孔武有力,但是我所認識的武術高手,都是鬆到一個極致,在武術世界,那叫做『整勁』。」

修習武術、思考動物,魏雋展慢慢改寫他的日常本能,活得鬆而有勁。

「放鬆」與「強勁」的貫通,同樣落實在魏雋展的創作思維上。

過去,他教授表演課程,談到:「表演也有很多學派,有些談由內而外,有些是由外而內,我覺得好無聊喔,那根本不重要。」說到這裡,魏雋展翻了個白眼,繼續說:「我認為表演真正重要的是:如何讓內外同時發生,就像放鬆與強勁要能夠結合一樣。」

此話知易行難,內與外的平衡如何拿捏?魏雋展提出一個思考的可能性:「接受我們已然理解的事物,有可能並非事物的全貌。」餘下數言,他說的小心翼翼,像是自己其實掌握的也非全貌那般,只是持續在思考人的本質為何,如是道:

「也許,那些不受控的、巨大混合著的情緒或者事件才是本質,是它們累積起來的複雜性,形成了人形成我們的潛意識,形成我們發動一切的本能,但卻很少看到它。」

這麼說起來,即便不從表演的角度切入,也的確有些內觀或者催眠行為,會鼓勵人去尋找內在動物,然而歸根究柢,我們所渴望的,無不是藉由動物的臉,看清楚自己的面貌。

穿上動物,回想起本來的模樣

魏雋展是習慣用身體說話的人,談到老鷹,他便不由自主伸長雙臂;聊到一條蛇,就鼓起胸膛;若是一頭豹,他眼底有銳利。因此三不五時,他會道歉,「抱歉我講話總是繞來繞去的,這樣好像偏題了。」

才沒有。

他聊起身體中的動物,動物外的環境,環境之中的潛意識,乍看是一道表演者的思考路徑,實則應更單純地看待他所說的話——嘴上聊的是動物,但魏雋展關切的,始終是「身而為人,我們最原初的樣貌生得什麼樣?」

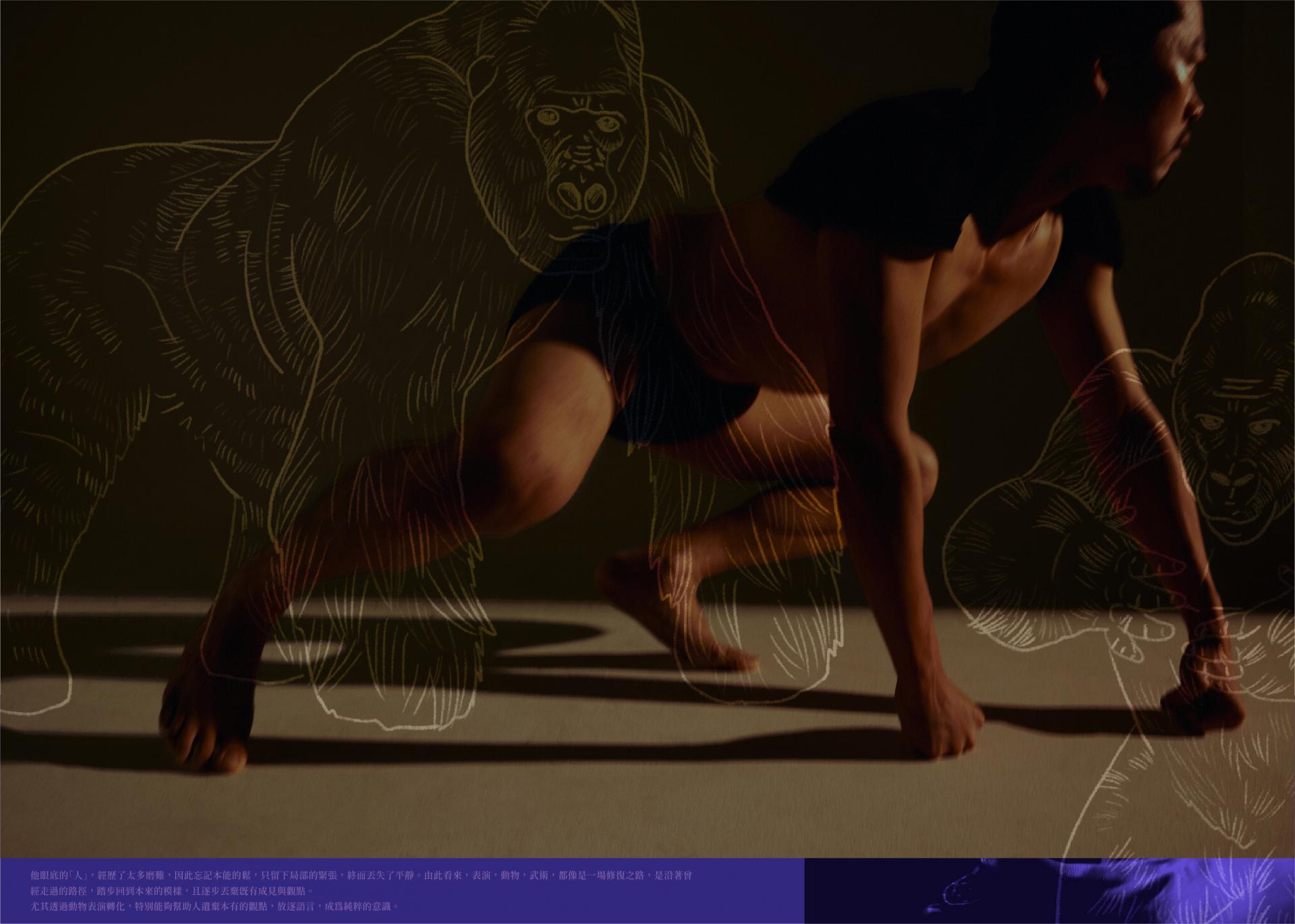

他眼底的「人」,經歷了太多磨難,因此忘記本能的鬆,只留下局部的緊張,終而丟失了平靜。由此看來,表演,動物,武術,都像是一場修復之路,是沿著曾經走過的路徑,踏步回到本來的模樣,且逐步丟棄既有成見與觀點。

尤其透過動物表演轉化,特別能夠幫助人遺棄本有的觀點,放逐語言,成為純粹的意識。

魏雋展拿《蚵仔夜行軍》為例,其中有一段由蚵仔組成的敢死隊想要衝進大火龍的鼻孔裡——所謂的火龍,其實就是工廠的水管。「排到那一段的時候,我就重新詢問演員:『你們可不可以表演四種階段?既是衝進工廠裡的抗爭者,也是軟軟的蚵仔,越往前走就越是怪異,於是注定被水沖走,因此你們要變成向下俯衝的大水,接著又要成為大火……』。」

他形容,長年來動物轉化之訓練,本質上來說,也就是一種轉化萬物的工作,短短秒數中,從人變成蚵仔,再轉為火焰。

魏雋展說著,自己也笑了起來,「你可以想像,他們抗爭到一半,原本要大喊幹拎娘咧,突然就變得很軟、軟到沒辦法行動,《蚵仔夜行軍》瞬間就從寫實主義變成蒙德里安或者是米羅了,這個作品的觀點也跟著轉化,彷彿一場攻堅的印象派⋯⋯,找不到明確的語言可以使用。這不是很好玩嗎?」

講到這裡,他身體裡的獸早就不見了,見他止不住笑、像是個抓到好點子的男孩那樣,忘記花豹、鬥雞、野兔,抹除了界線,成為魏雋展自身。

一切與人有關的疑問,終歸與劇場有關;而劇場往往欲探究的核心,也離不開人的本質。一開始聽魏雋展聊「動物轉化法」,還以為他談的只是一道表演訓練系統,漸漸才聽懂,那一道道提煉過程,所濃縮出來的竟是一張映照自我的臉,且非任何動物的型態,是貨真價實的,身而為人的臉孔。