專訪新店男孩:你看這作品所謂的角色性與人的本質(是在幹話)

說到新店,一般人通常會聯想到三個關鍵字:碧潭、碧潭、還有碧潭,外人印象中是好山好水好放鬆,但對藝術團體「新店男孩」來說,沒有什麼地方比新店更魔幻。

魔幻的是山,「因為新店是一個山勢很特別的地方,很容易啪一個高山就上去,」蘇匯宇說,風景變化之大,像電玩遊戲切換地圖,「大馬路一轉彎就是山了,非常詭異,市區跟山只有一棟房子之隔。」

而比山更魔幻的是歷史。

新店男孩四人都來自新店,其中莊普住在山腰上的社區花園新城。早年那裡是戒嚴時代的特許地,當時他的鄰居都是黨外人士、叛國賊、刺客,莊普一臉正色:「就刺殺蔣經國那個。」社區裡也有白皮膚的人,德國法國美國人都有,每天悠哉悠哉,都在遛狗,一幅莫內印象派的平靜風光,其實私底下都是間諜,「以前我們接電話都有情報局在監聽。」

交錯山水與魔幻的新店感應,一直是新店男孩的創作源泉。這個團體由莊普、陳順築(歿)、吳東龍、蘇匯宇組成,四位橫跨三個世代的藝術家,俏皮地以「男孩」為名,用偶像團體的姿態出道,玩出一條當代藝術的新路。成團十多年,他們不談宏大的理念,而是從日常生活出發,將新店的地誌經驗轉化為藝術語言。

今年新店男孩受新北市美術館邀請,參與創作四檔開館展覽之一,回應場域的新媒體實驗特性,推出全新作品《Don’t Worry, Baby》,結合遊戲引擎和演算法技術,再次詮釋新店的魔幻與詩意。

採訪當天,三位藝術家坐在我面前。會議室沙發裡,莊普看起來沉穩而智慧,吳東龍像事業有成的大叔,蘇匯宇則有名校畢業生的氣息,原本預期會是一場知性的對談。

我正襟危坐,從訪綱第一題開始問:能不能先請你們分享一下最新作品的緣起?

「緣起是因為,我們都住在新店嘛,」莊普說。「都是從事藝術,也是朋友,認識也一段時間了,常一起吃飯喝酒,那⋯⋯欸是誰說要弄個什麼新店男孩?」

這時吳東龍打斷他,手指指向訪綱。「他在問你第一題的緣起。」

「喔喔喔。」

「不好意思,」蘇匯宇對我說。「他剛剛沒有吃東西,血糖有點低。」吳東龍也說。

專訪現場突然變道歉記者會,類似的鬧劇接下來還會出現。五四三二一,大叔們的幹話大賽正式開始。

老人身體,男孩心靈

言歸正傳。說起《Don’t Worry, Baby》的緣起,莊普還記得,當初館方來信,說展場面積很大,問他有沒有能力撐住這麼大的空間?他一口答應。「我就說沒問題啊,我們一定會做得很好。」

「超級有自信。」蘇匯宇說。

「超級不要臉。」吳東龍說。

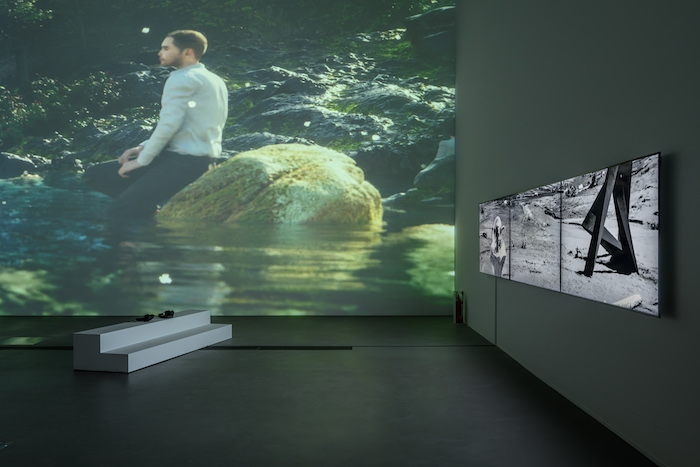

走進《Don’t Worry, Baby》的展覽室,巨大空間被全幅投影環繞,眼前所見全是新店山林風景──溪流潺潺,樹影搖曳,雨落漣漪,乍看寫實的大自然風光,全是透過演算法生成,風景的不真實感與影像的不穩定性,隨時在重組與瓦解。延續長年新店溪流域的環境文本,展場內也穿插攝影、錄像、大型裝置等舊作,串起新店男孩的過往脈絡。

由於四人個性隨性,難得以團體名義和公部門合作,也是挑戰。吳東龍說:「會牽扯到比較多進度、內容、報告、預算,那些都是我們不擅長的事情。」但也因此,他們決定納入新時代思維,與新媒體團隊 XTRUX 合作,改用遊戲引擎技術生成影像,打破以往熟悉的創作手法。

「我們之前都是用光學攝影機,還是很人類的思維,就是用照片、底片、膠紙去記錄,是一個古典範疇的創作過程。」蘇匯宇分析,而這次系統升級後,捨棄了傳統攝影術,改用電腦運算的模式,在他看來兩者差別極大。

「遊戲引擎有個特性是可以選擇 real-time,就是它永遠都在跑動,它不是一個穩定的狀態⋯⋯所有的鏡頭、天氣、光線、時間點,還有人的動作位置,全部都是隨機組合,所以基本上展覽的三個多月裡,你不會看到一次重複的鏡頭。」

除了隨機演算,他們也運用肢體動態捕捉技術,將四位團員的臉容與身體建模,製成虛擬角色放入數位影像,也讓已故團員陳順築在畫面中重生。「雖然順築在十年前就先離開,但我們後來在每一支作品中,都會讓他繼續保存在這個隊伍裡,讓他的精神一直跟我們存在。」吳東龍說。

新技術的採納,體現了新店男孩的童心未泯,莊普生於四〇年代、蘇匯宇跟吳東龍生於七〇年代,但三人做起事來心智年齡都不超過國中,很鬧,很皮,很新也很自由。「我們算是老一輩的人,但是我們有男孩的精神嘛。」蘇匯宇說。

問他們過程中有沒有對新技術產生批判或反思?

「就覺得我的臉好像可以更帥,」蘇匯宇說。哦哦懂了,原來是角色顏值的部份,吳東龍也有同感,「就不願意承認自己原來長這個樣子。」

就像掃地一樣

說來好笑,新店男孩的起源,原本只是四個臭男生喝醉想到的爛點子。

四個住在新店的好朋友,平時喜歡相約喝酒,某次有人提議,既然我們都是藝術家,乾脆來搞個聯展,大家都說好啊好啊,「但是酒醒後覺得滿爛的,」吳東龍說,原因是聯展太多人做,沒意思。後來他們決定提高難度,改用共同創作的模式,即使這作法罕見又艱難,特別是跨世代、跨領域又跨媒材的情況。

他們馬上敲定了展期,但隨著發稿日逼近,還是沒有方向,直到有天他們在屈尺的鄉野小道,發現一間荒廢的農舍,在租金殺到 9 千塊之後,新店男孩有了自己的工作室。

「我們很喜歡那個環境,就花了一筆錢把它整理乾淨,但也不知道要幹嘛,整理完就在那邊發呆。」蘇匯宇說。

一切就從那間農舍開始。2012 年新店男孩發表首部作品《生活的決心》,那些他們經常閒晃的地點,溪流、農舍、路邊的樹,成為鏡頭下的遊戲場,看似胡鬧的創作,卻忠實展現了藝術與生活如何相互靠近,其後十年他們接續發表《0343》《星際迷航-RED》《無名之年》,分別以粗坑發電廠的思辨、蘇迪勒風災後的異域、疫情時代的無以名狀,從新店的生活出發並表述所見所思。

雖然《生活的決心》在正規記載中是出道之作,但其實在那之前還有一個未公開的隱藏作品:他們一行人跑去碧潭踩天鵝船,拍了一組郊遊照,結果發現實在太爛,從此永久封印,不過那種捨棄理性計劃、完全依循直覺的創作手段卻延續了下來。

「所以這裡面就包括什麼?偶發藝術嘛,還有即興藝術,然後行動藝術⋯⋯」莊普說。「其實以前按照慣例我們都是滿即興的,還沒有想到什麼就開拍,從早上 8 點到下午就結束了。」

聽見這番話,另外兩人表示不同意:「是你 8 點才到,我們都 5 點到。」「對,不好意思。」

隨性歸隨性,不過一旦進展到執行細節,他們也會進入紀律與嚴酷的戰鬥狀態。身為畫家,莊普和吳東龍對作品的擺放極其刁鑽,常在布展時吵架、偷移作品,有時只是兩三公分的區別;攝影師陳順築則會花一整晚修照片,直到每個雜點抓出來為止,「所以新店男孩的特色就是說,很隨性,但是忽然間會翻臉不認人,變得非常難溝通。」蘇匯宇說。

酒醉、隨意又吹毛求疵,感覺亂糟糟的,但生活的本質正是如此,多數時候只是一種蠻幹,不會光鮮亮麗充滿意義,但沒有人說這不能是藝術。若要追究新店男孩以藝術實踐生活的理由,問題並不在於他們為何關注生活,或者為何要將生活當作創作題材──

而是早在藝術出現之前,生活就存在。回想當初他們租下那間農舍時,根本也不知道要幹嘛,什麼展覽計劃創作論述都沒有,只是在農舍忙進忙出,清掃、粉刷、整修,一種中世紀的古老勞動,和美術館的展藏相距甚遠,但是比藝術更加崇高的東西,就存在於那裡。

「所以其實這就是生活啊,這就是生命。」蘇匯宇說。

「從整理一個空間開始。」莊普說。

「對啊,就像掃地一樣。」

面積 36 坪

從日常生活出發的藝術理念,雖然是出於本能,卻讓新店男孩成為了異類,在藝術圈的高大上氛圍中,他們顯得格格不入。

「我認為我們有一點反動的想法,」蘇匯宇說。「大部份團體比較像是 FanFest,會針對某一個大方向做長期的議題關注,可是我們比較想要回到一個原始的狀態,就是藝術家如果是鄰居或朋友,那他們也可以做創作嘛,不一定要在所謂的議題導向、有固定風格的藝術史邏輯裡面進行。」

「這其實在當時還滿不正確的。」放眼 2010 年代的藝術界,當許多人大聲疾呼身份認同、社會運動、政治與人權時,他們四個大男生殺去桶後溪,在河床中央用木桌划船、劈劈啪啪放沖天炮,創作途中還差點溺死,簡直國中小孩的蹺課行程,但也是這樣的直率,讓偶然與巧合得以降生。

突發狀況經常發生。例如拍〈最好的一天〉的河邊場景時,突然有兩匹馬奔出,吳東龍當場嚇傻,「真的真的,沒有唬爛,」隨即轉念將馬放入構圖;另一次拍攝〈0343〉時,演員正在河中游泳,遠方水庫突然洩洪,意外創造戲劇性畫面,自由即興的創作方針,或許效率不高,卻充滿驚奇。「這種視覺藝術團體在世界上很少很少,幾乎不太可能。」莊普說。

不合主流邏輯的作法,也給了四位藝術家一個逃走和喘息的機會,用新店男孩的名義,便能暫時抽離嚴謹的個人創作,去做傳統畫廊體制不允許他們做的作品,「對我個人而言是很大的滿足,因為它滿足了我原本單純做繪畫那一塊不可能做到的事。」吳東龍說。

原本只是酒醉時的爛點子,就這麼一路持續了 15 年。

「我還記得第一次發表完,很多人以為我們不會再發表,大家都覺得是隨便玩玩。」蘇匯宇說,但新店男孩的凝聚力始終存在。成團至今,他們多少次預計會解散,多少次又重新相聚,不為了利益,不迎合體制,只是剛好都住新店,剛好有在創作,剛好又喝醉了。生活二字無需解釋,以藝術之名也是自然而然。

就像掃地一樣。不需要什麼理由,只需要四個人各就各位。莊普還記得,早年他們曾拍攝一幅名為〈面積 36 坪〉的影像作品,取景地就在那間農舍,照片中團員們各做各的事,攝影師陳順築在開燈,畫家莊普在塗抹牆壁,畫家吳東龍在刷洗摩擦,錄像藝術家蘇匯宇在看電視,渾然天成的角色性與人的本質,各自獨立的共同體。

莊普說,這張照片就是新店男孩。

聽完這番解釋,另外兩人眼睛一亮,那表情像是第一次聽說地球是圓的。

「原來是這樣解釋的。」蘇匯宇說。

「我第一次聽到耶。」吳東龍說。

「這不錯,很會虎膦(hóo-lān),以後就這樣講。」

時間|2025.04.25 - 2025.07.27

地點|新北市美術館 4A 展覽室