張照堂 ╳ 莊靈談六〇前衛:我們只是做了喜歡的事,如此而已

「每個年代都有每個年代的氛圍跟條件。會做什麼,跟不會做什麼,這個年代過了,大概就沒了,這種事情不會再發生,因為它的生存跟產生條件就是在那個年代。」——張照堂

六〇年代被視為動盪的年代,也是前衛的年代,回望起來,就像是另一個世界一樣。在藝術領域上,我們可能會想到西方的觀念藝術家,譬如約瑟夫科蘇斯(Joseph Kosuth)或是約翰凱吉(John Cage),但諷刺的是,台灣的六〇年代是什麼模樣,我們並不知道。有時我們從越戰、民權運動、冷戰、文化大革命等「大事件」當中來尋找台灣的位置與藝術的取向,卻總是感覺隔靴搔癢。

或許我們可以用另一個方式去理解台灣六〇年代,去觀察島內有什麼樣的藝術活動。我們看到 1965 年顛覆性的影劇雜誌《劇場》季刊,其中黃華成帶有普普風格的設計、邱剛健與編輯群對於電影戲劇的思考,看到 1969 年底的「現代攝影九人展」,以及延續而來 1971 年的「V-10」視覺藝術團體,看到張照堂的錄像作品《日記》(1967)、莊靈的紀錄片《延》(1966),它們的形式大膽、充滿實驗精神,前衛的好像西方,卻又不只是那樣。

今年 TIDF 展映【想像式前衛:1960s 的電影實驗】翻找出這些珍貴作品,我們則請一路參與如此前衛藝文場景的莊靈、張照堂追溯回那個年代,使其立體。

沒有宣言,只是行動

觀者很容易想像這些創作的發生背後有一個宏大的藝術宣言,參與創辦《劇場》季刊與「V-10」的莊靈卻說:「其實就是大家好朋友聚在一塊兒而已。」但是為何好友聚集的結果是影像與戲劇,而不是文字或是其他的形式?莊靈回應:「當時社會相對的安靜、單純,可是也會覺得很有壓力,有時候會疑問這個可不可以做,做了會不會出事?因為大家心裡面都有這樣的一個感覺,於是我們想影像到底比文學,特別是白紙黑字寫出來的東西,不會那麼直接⋯⋯」。

「直接」的後面是什麼,莊靈沒有講完。但是對於當時既有影像呈現的不滿,莊靈說得坦白:「當時流行健康寫實的電影還有《黃梅調》,對當時的我們來講那些東西很沒營養,沒有藝術的啟發。」

|

.jpg) |

.jpg)

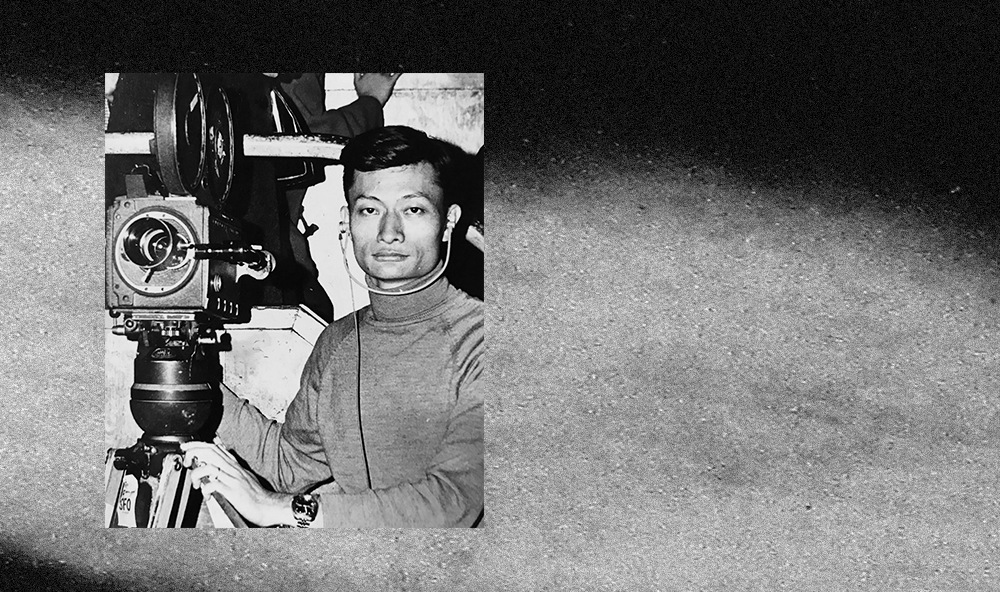

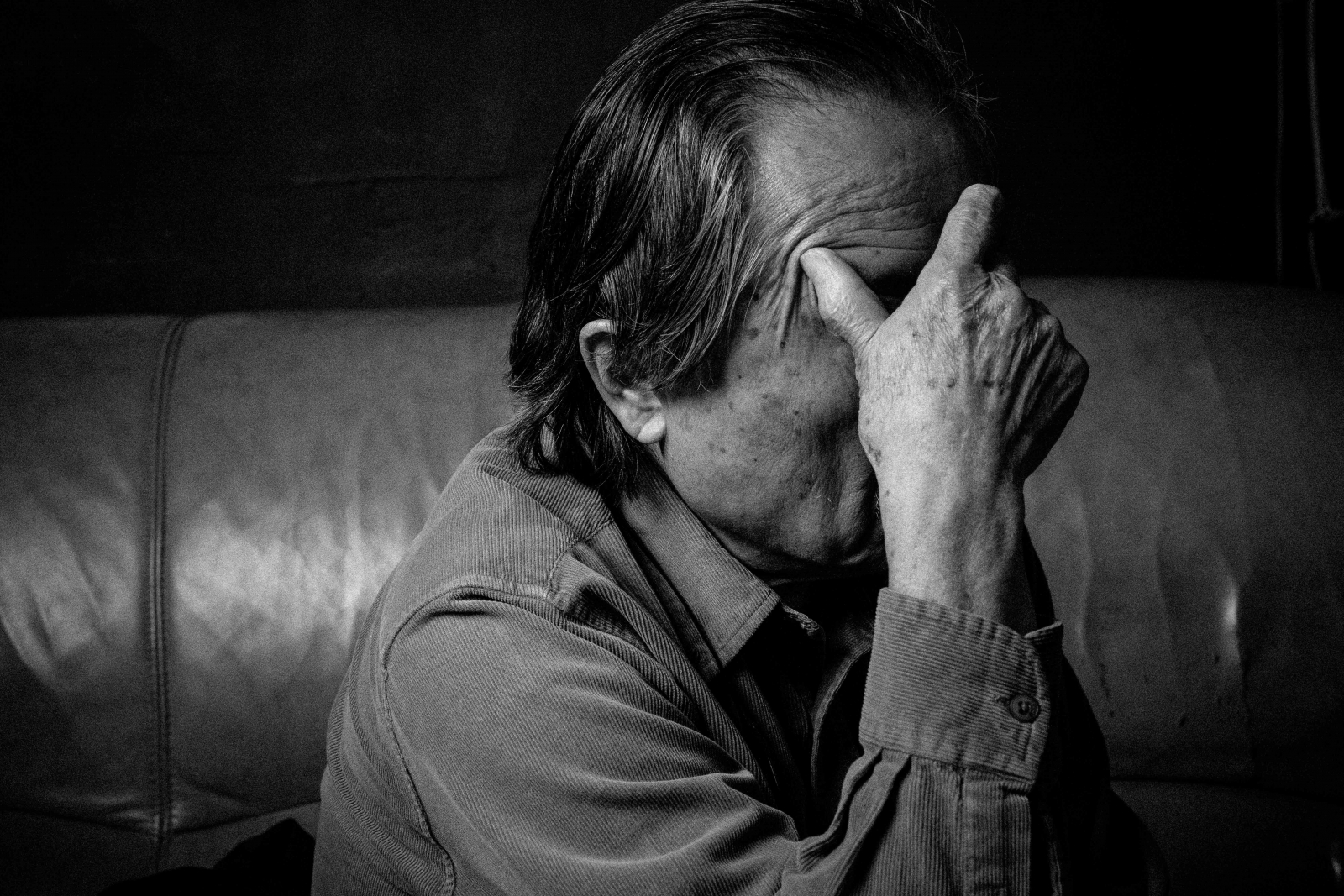

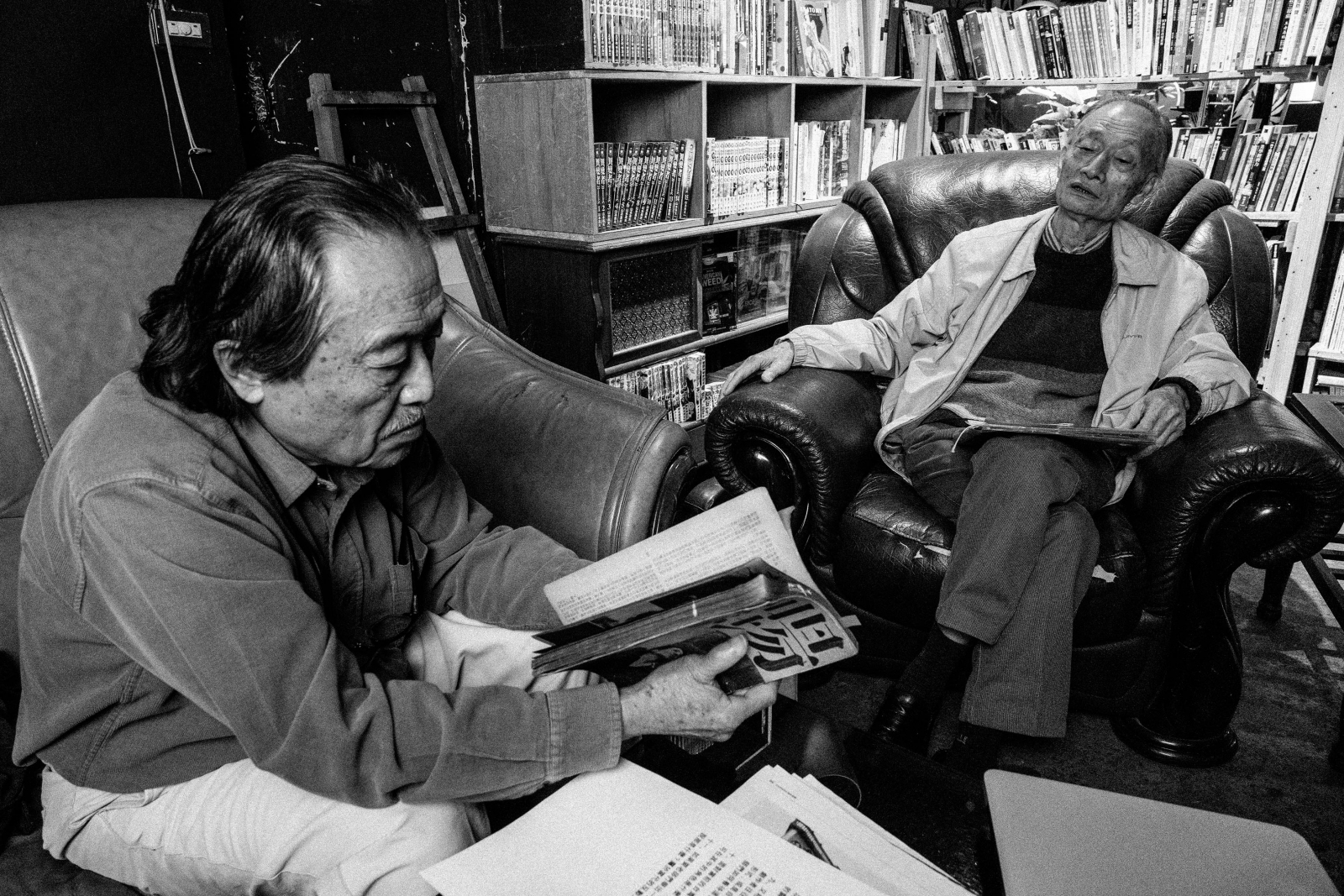

上:莊靈,下:張照堂

這樣的不滿,隨著對西方乃至日本藝術的認識而益發強烈。莊靈回憶:「那個時候很奇怪,我們居然可以看到黑澤明的電影、法國的新浪潮,甚至於瑞典柏格曼的《處女之泉》台灣也可以播,我們看了很感動。」於是三五好友,經常聚在新生南路的小美冰淇淋,聊電影、聊藝術。入口的甜品雖涼,言語卻炙熱。「我當時跟邱剛健說,是不是自己我們辦一個雜誌呢?他就講說好啊。」於是《劇場》就在邱剛健、黃華成的主導下出現,參與者還有陳映真、劉大任等左翼思想家,諸如翻譯並演出《等待果陀》、引介近乎驚世駭俗的 Jean Genet,翻譯西方正紅的作者論等等,對當時的台灣藝文環境而言,無異於敲破保守的大門。

莊靈說起五十年以上的往事,記憶力驚人,彷彿行走的台灣近代攝影史字典,只要一陷入往事,細節傾瀉而出,幾乎停不下來。一向傳聞中靜不下來的張照堂在莊靈面前,好像試著收束起不耐煩,但手又不停翻動桌上的各種雜誌,在莊靈滔滔不絕的記憶裡,看手機又看看《Brutus》。張照堂小莊靈五歲,自謙當時涉入未深,說:「我是跟隨他們。」莊靈看著小老弟哈哈大笑說:「他是觀察員。」讓人不由得想像當年他們青澀的模樣。

.jpg) |

|

與今日藝術團體相較,《劇場》裡面的成員更為駁雜,不限於電影領域,也並非都是藝術體系出身。這種多元的特性讓我想起了「蘭陵」,其中也囊括了詩人、攝影、設計師,與哲學家,藝術與知識的追求在當時尚未分化。張照堂回想那個非常難得的合作關係:「大家就是因為興趣跟友情,完全沒有考慮世俗的利害關係,很單純,可以說有一種理想主義。」事實上,《劇場》的資金來自於一人出五百塊錢,相當於當時半個月的薪水。

我們不是真正搞革命的

為了更把這些藝術事件鑲嵌在時代之中,我於是詢問當時政治氣氛對他們是否有所影響。作為一個不曾活過六〇、戒嚴的人,我其實心中已經預想了一個說法,無論是《劇場》季刊或是 V-10,這些「現代」的嘗試,是一種戒嚴體制之下個人苦悶的反映。

但是莊靈對此也有所保留:「在戒嚴體制之下,那時候大家都已經很小心了。而且你說警總的人真的去看那個東西,去仔細的著墨,把它(翻譯的電影文章)的原文去找來看,根本是不可能。」他甚至說,基本上「我們沒有那麼關心政治。」但即使並非革命家,政治因素卻有時讓人自擾,內化成一種自我約束。莊靈提到 1966 年 4 月發行的《劇場》裡,陳映真翻譯了一篇戰爭電影的文章(註 1),提及了冷戰格局下的獨裁政權。黃華成直覺這會發生問題,但是當時已經準備要發行了。怎麼辦?「撕⋯⋯」兩人笑著說,那個眾人一起撕去文章的緊張夜晚,聽起來也變得有點溫馨。

和《劇場》比起來,政治的氣氛看來與 V-10 更為遙遠。1969 年胡永、張國雄、凌明聲、葉政良、謝震基、謝春德、周棟國、劉華震、張照堂等舉辦《現代攝影九人展》,1971 年莊靈、郭英聲加入,而劉華震退出,成為視覺藝術的先鋒團體「V-10」。莊靈在介紹時說:「基於對現代藝術、攝影傳達與視覺媒介的愛好與探討,嘗試多種媒體的融合(或衝突),做整體性的展出,來表達視覺藝術的魔力,是為宗旨。」

.jpg)

V-10 創始團員合照。提供/莊靈;攝影/王志元。

莊靈側拍當時各種藝文場景。提供/莊靈;攝影/王志元。

.jpg)

被撕去的〈沒有死屍的戰場:好萊塢戰爭電影中的愛國主義底真相〉,排版設計為黃華成。提供/莊靈;攝影/王志元。

兩人細數戒嚴時期的故事,張照堂拋出一個人名,莊靈拋一個事件,兩人再詢問後來的發展⋯⋯後來的事,有些深刻有些模糊了,但說起恐怖年代人事,兩人口吻之平淡,好像日常太荒謬,荒謬又很日常。這是一個純粹關注視覺藝術的群集,但是研究者大多還是將「V-10」成員那種鬱悶、晦澀的風格,放在戒嚴時代下解釋,視為個人在文化壓制之下的一種反抗與逃逸。莊靈:「當時確實是有一種政治正確的氣氛,所以那個鬱悶的心態是有的,但是沒有像現在的評論研究說的那樣。我們當時生活在那個環境裡面,內心雖有那種感受,可是說活不下去嘛,也不然,因為我們不是真正搞革命的。」

只是在那個年代做了這件事情

六〇年代這些藝術活動,並不是直接去回應那個巨大的政治體制,而是對抗更具體的藝術風格,譬如當時的沙龍攝影。莊靈形容那時候的心情:「老是拍這些東西沒有意思嘛,都是少女擺個芭蕾舞姿啦、或是老太太燒香,又或曬個漁網。我們幾個年輕人就想,能不能拍別的東西?」莊靈所描述那種對於沙龍的情況,就今日看來似乎也沒有太大的變化。

22 歲和鄭桑溪共同舉辦「現代攝影雙人展」就引發注目、爭議的張照堂,現在已是國寶級攝影大師的他,講起來也還帶點叛逆:「那時候就是想做一點不一樣的事情嘛。要對抗所謂的主流、其實就一個沙龍一個寫實嘛,但我們不想拍這兩種東西,那當然想要的就是更自由一點,然後在構圖上,或是概念上有一點現代感覺。」

張照堂,1963 年。(提供/張照堂;設計/王晨熙)

張照堂強調除了「自由創作」這樣的共識之外,事實上每個人創作的風格、對於攝影的認知與概念都非常的不同,他舉例像是胡永,在當時大家眼中就非常前衛,他在那個時候就開始純粹拍攝物,有一種觀念攝影的味道。這些大大小小的例外,無非是為了將當時的青年從那種弘大單一,目的與手段都太清楚的描述中抽出來。「所以後來大家把它講得多慎重,其實有點過度了,沒有,我們只是在那個年代做了這件事情。」張照堂說:「就是拍自己喜歡的東西而已,就這麼簡單。」

這些人根本就不可能聚在一起

《劇場》在 1968 年結束,同年爆發「民主台灣聯盟案」,陳映真、李作成等作家以進口左派書籍的罪名被逮補。研究者往往將此視為一個重要的轉折,並回溯《劇場》內部成員的理念差異。到底在團體內部的情況是如何呢?莊靈說:「我們確實有思想上的不同,但是我們對此都很包容。譬如陳映真他比較偏社會主義,非常同情中下階層的勞苦大眾。他和劉大任都認為台灣當時的社會情況,跟現代西方還是有本質上的差異,所以一昧地用現代主義的風格(像是主導的邱剛健、黃華成的做法),來表達個人對社會的理想或是不滿,這太偏頗。」

儘管有這些差異,莊靈卻不認為這是根本的對立。他認為那其實很細微,有時在開編輯會議的時候可能會觸及,大家也就各抒己見,甚至臉紅脖子粗,過了也就算了。「後來像《藝術觀點》以及ㄧ些劇場研究把目標都集中在這幾個人裡為什麼原因拆夥,好像是意識形態的差距很大,其實我在裡面並不覺得。我覺得大家都是好朋友,講講不同的觀點,又有什麼呢?」

莊靈於六〇年代。(提供/莊靈;設計/王晨熙)

「那些研究者太強調那種差異。」張照堂雖然這樣說,卻接著提供了另外一個觀察角度:「莊靈是一個受儒家薰陶的人,有著溫良恭儉讓的性格。可是《劇場》另外幾個人全部都是有稜有角的。所以意識形態不一樣的時候就爭起來了。」

張照堂形容當時主要有兩個方向。黃華成、邱剛健比較偏向西化,想要破壞再破壞,把過去台灣那些傳統保守的成分都去除掉,好接引西方文化。而劉大任、陳映真比較往左派靠攏,尤其陳映真主張傳統的東西應該保留,不應該全盤西化。比起莊靈總是帶點客觀的說法,「觀察員」張照堂更要切入核心:「我就開玩笑說邱剛健跟黃華成是破壞派,他們什麼都要反,反藝術、反音樂、反戲劇,反反反。可是陳映真跟劉大任要建設。所以這一個建設派、一個破壞派。怎麼會沒有衝突呢?」莊靈點點頭,也承認:「如果照這樣講,我也必須說這些人本來根本就不應該也不可能聚在一起。」

|

|

前衛尚未分化

如果意識形態上確實有如此差異,到底是什麼讓這些不同藝術觀念,甚至不同領域的人聚集在一起?莊靈說:「差異是存在的,但是對於《劇場》來講這不是最主要的,大家有一個對未來的共同期許,加上友情,才能凝聚在一塊兒來辦這個事。」

另一個值得注意的是,當後來的研究者追索此一時期現代主義與社會主義的對立,或是比擬西方觀念藝術的時候,我們不能忽略的是,他們共享一種人文的精神,所以詩人、設計師,劇作家與攝影家可以一起合作。就今日專業的建置,他們分屬不同領域,但就人文而言卻同屬一範疇。研究者龔卓軍也指出,《劇場》有一條由意識型態爭論走向人生活處境的線索。譬如莊靈的《延》,與張照堂 1970 之後更偏向紀實的照片。

當然,人文的興味也與當時創作者所從事的工作有關,譬如張照堂 1971 在張繼高帶領下於中視參與《新聞集錦》製作,就必須沈浸在風土民情之中。張照堂說:「因為那時候比較多的人投入紀實,那紀實當然就跟人有關,跟人的生活、歷史,或者社會有所聯繫,因為你拍你紀實的東西總會了解背後的東西,這個東西就是人文。」

每個時代有每個時代的條件

訪問接近尾聲,彷彿將所有記憶分門別類收納好的莊靈,拿出一疊疊當年他在各個藝文場合側拍的照片。有「V-10」創立原始團隊,有非常稀少的、文章沒被撕掉的《劇場》。那些畫面,人與人之間都非常親暱。當這些親密都再不復見,天下的筵席皆散盡,或許我們可以問一句:現在還能找回當時的精神嗎?

張照堂認為並不一定要這樣:「時代不一樣,職業不一樣,所受的訓練、所感受的完全不一樣,所以你也沒辦法要現在的人去學習過去的樣子。而且也不是所有東西都要一定要有人文關懷與情感。你拍得有風格、有味道、有你個人的特質,那才是最重要的。」

而且,更不可逆的是,人也不一樣了。莊靈感嘆:「人都散了,這個事情很自然的就過去了,那所留下來的就是我們、還有當初印刷的雜誌,就文字留下來了,影像留下來了,如此而已。」

因為沒有什麼會永遠保留,所以我們只能溫情的回望。莊靈說:「有過這麼一段經過,對我來講是很受益的,那過去就過去了,我也不會一天到晚去拿今天跟那時候去比,但是我曾經參與過這樣的一個團體,參與過那樣的活動,我覺得也算是沒有白過。但我不會覺得那多了不起,就像照堂講的,是很自然的一個人生遇合,朋友呢就永遠都是朋友。」

.jpg) |

這樣轉瞬即逝的一期一會,卻在台灣近代藝術史上留下不可磨滅的痕跡。張照堂也慶幸:「想到以前發生的一些事情,在那樣的環境,有那樣子的朋友與那樣的條件,都覺得很珍貴,其他人不見得有那樣的機會。在我們比較年輕的時候,一些想法能夠把它做出來,也覺得自己做了對的事情,所以對那個時代充滿了一種感念吧。」

面對過去的時代,一向往前看的張照堂其實不太耽溺:「每個年代都有每個年代的氛圍跟條件。會做什麼,跟不會做什麼。這個年代過了,大概就沒了,這種事情不會再發生,因為它的生存跟產生條件就是在那個年代。」語畢,兩位前輩的目光稍微地離開了現場,停留在所有凝視過往的人必定會凝視的地方。

確實歷史條件無法重來,六〇年代對現代的初探,業已消失在遠景之中,但我們仍能夠追憶人的面貌。最終六〇年代觸動我們的往往並不是前衛的形式,而是視覺上對於人的關注。那是一個「怎麼觀看」與「如何為人」相去未遠的時代。

|

【採訪後記】

我發現整個採訪過程中,莊靈與張照堂經常說:「如此而已」,這並不完全是一個謙詞,而是他們想要從那些解釋框架中回返人的真實。所以當我詢問為何會有那樣的時代?張照堂彷彿不加思索地說:「因為有那些人。」而人就會想要創造,就會爭吵,就會互開玩笑,也會抱怨大家在展覽前沒有充分討論,就會聽 Bob Dylan、抽菸與哀傷。於是我們談起六〇年代,就像談今天ㄧ樣。

註 1|文章題為〈沒有死屍的戰場:好萊塢戰爭電影中的愛國主義底真相〉,作者 Colin Young 為陳耀圻在 UCLA 攻讀電影的系主任,由陳映真翻譯。

*本文特別感謝 TIDF 協力。

*推薦閱讀:張世倫,〈60年代台灣青年電影實驗的一些現實主義傾向,及其空缺〉《藝術觀點》