有時跳舞|七十七歲橫濱少年──大野慶人舞踏工作坊後記

知道「舞踏」的人很少,我剛好知道。在我小時候的 1991 年,有一天我媽說要去關渡的國立藝術學院(現在的北藝大)看日本來的舞踏大師大野一雄,我看了節目單上的照片覺得有點可怕,那個人身上塗滿白粉,頭髮一坨坨地像樹的氣根,他張著嘴、像在吶喊,手指扭曲背脊佝僂,像一棵真正的樹木,雖然正在枯朽,卻也還在生長。那時我還穿著紗裙在跳兒童芭蕾,舞蹈系的師生全部一起去看那個像枯木一樣的爺爺跳舞學習,我還無法理解。

日本的舞踏 Butoh(另有一稱「暗黑舞踏」)是一種難以歸類、獨樹一格的藝術形式,舞踏宗師大野一雄一生活過了四個天皇、兩次世界大戰、教過小學、在南太平洋打過仗、在戰後被炸成一片焦土的關東創造了暗黑舞踏。「舞踏」的原動力來自對西方舞蹈的抗拒、以及對日本傳統舞蹈界迂腐風氣的厭惡,雖然有「舞」字,但卻又沒有固定的編舞與動作,舞踏師匠們雖都受過徹底的古典舞蹈訓練,但卻又終身努力從那些紀律中解放自我,若你看過一兩張舞踏表演的照片,可能會被深深的震撼,因為生與死的動態竟能同時綻放互不衝突。

很多年之後,大野一雄活到一百零三歲過世,即使在已經無法走路的最後幾年,他依然坐在椅子上表演直到臨終,甚至連他的遺容也讓人覺得他還在跳舞,大野一雄活得那樣長久而旺盛,大家經常忘記他的兒子慶人今年也已經七十七歲了。

大野一雄 / 來源:wiki

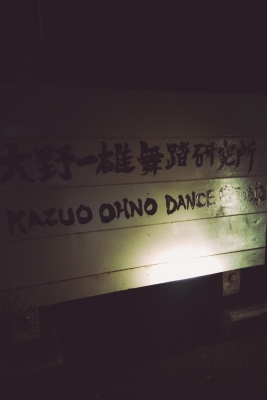

從距離橫濱站 15 分鐘車程的上星川往山坡上走,得經過一個黃澄澄的隧道,再走過一條蜿蜒狹窄的步道,大約十分鐘後,會看到「大野一雄舞踏工作室」字樣,因為已經入夜,有人放了一盞手電筒打亮標示,否則第一次來的人可就要走過頭了,這裡不但是國際知名舞踏師匠長年工作的地點,也是大野一家四代同堂的住屋。

這一天的課堂上,有十名來自丹、平均年齡 20 歲的戲劇學生、他們的嚮導是一名現居北海道的法國女孩、一名住在中目黑的日本主婦、兩名大野工作室的常駐弟子、一名來自澳洲的台籍表演工作者、一名擔任翻譯的工作室經理 Mina、兩名純觀摩不跳舞的丹麥籍大叔,以及一名有時跳舞的女作家我。室外氣溫大約攝氏五度,這間鐵皮屋沒有暖氣,但是人多所以不冷,大野慶人老師穿著全黑的棉布衣褲,帶著溫柔眼神,光腳走進教室,縱使舞踏派人士一再強調「你本身就已經很美」、「舞的技巧不重要」,但慶人老師的雙腳一看就是一雙結實的芭蕾舞者腳,他的內側腳弧已經完全變成舞鞋的形狀。眾人站成一圈把他圈起,他從久遠的戰後暗黑舞踏浪潮講起,拿起 William Klein 在 1961 年拍攝他與父親、土方巽的照片,旋轉著身體讓大家看見他手上的照片,老先生轉身時膝蓋如藝妓般優雅地交疊,舞踏的特色是不拷貝、不複製、甚至經常不編舞,那麼老師講解完畢,音樂下,我帶著這副身體該如何是好?

肢體練習約略分成五個環節:首先你要與這個空間相認,在一段音樂中,與空間產生關聯,所有人都怯生生地、緩慢地動了起來;第二段,演出自己的肖像,要當自己,必須想像觀眾,比如想像自己在一群飽受戰火驚嚇的兒童面前,或者想像自己在大劇院的舞台上,不同的觀眾面前必須展現不同的肖像;第三段是練習極度反差,他發給每人一小片純絲,軟綿綿輕飄飄的純絲,卻無比的堅韌,怎麼拉也拉不斷,每個人拉長這條絲的過程各有不同,老師要我們感受極硬、極強,與極軟、極柔的差別,進而去感受痛苦與快樂之間的對比。

接下來到了大野老師最知名的塑膠花時刻,他讓每人拿著一朵塑膠花,引用父親一雄說的話:「不是模仿花、而是要成為一朵花。」他說若你每天都對著花練習,總有一天你會變成花,這天晚上我們在卡拉絲的歌聲中練習變成花。最後,他讓每人抽一張面紙,讓我們把紙張夾在腿間、手心、腋下,去理解身體部位之間的空間,「要完全緊閉、或是完全打開都很容易,『只留一張紙的空間』是最難的。歌舞伎是由男人來扮演女人,他們的訓練,就是在大腿間夾著一張紙練習走路,少女的腿間空間只有一張紙,人越老,走路時腿越開。」老師本人走路的模樣確實還很少女,當他這麼說時,原本蹲得十分豪邁地我羞愧地把腿收起來了。

兩小時課後,老師說大家留下來喝茶吧,於是他的弟子拿出茶盤端茶給大家喝,北海道來的法國人拿出仙貝送老師,老師便打開來讓大家分食,在嚼食仙貝的聲響中,眾人互相詢問「你是怎麼對舞踏感興趣的?」結論是學戲劇的人對舞踏很容易入迷,會來這裡學習的舞者反而很少,「可能是因為對舞蹈的理解已經定型了吧。」某個人說。

眾學生互相交換聯絡方式的時候,老師就在旁邊微笑地看著,我問:「老師,你跳舞的時候不照鏡子嗎?」

「不照,」老師站起來叫我跟著過去:「練習或表演從不需要鏡子,但是,我曾經拿著鏡子表演,」他拿起一面鏡子,當他跳舞時,鏡子映照的是台下觀眾的臉。「觀眾會嚇一跳喔,他們會發現,哦,原來這是我啊。」

我看著工作室裡的「身心脫落」四個大字:「老師,擺脫身體我明白,但是連心也要擺脫嗎?」

「要的。」他說。

「我還不行呢。」我說。

慶人老師二十一歲出道演出作品是土方巽作品《禁色》裡的少年,《禁色》的文本是三島由紀夫展露對青春男色傾慕的小說,當時因為太露骨還被禁演了。舞踏世界最響亮的三個名字,慶人排第三,排在父親大野一雄以及土方巽的後面,他當了一輩子大師的兒子,他說大約直到兩年前,人們終於停止稱他大野一雄的兒子,「所以我其實今年才兩歲呢!Yoshito was born!」他的父親一生都著迷於枯朽死寂之美,慶人卻總是光滑白皙半透明,那個晚上當大家穿上大衣,拜別老師,在路貓的目送下往車站走去,一路上中、英、日文混用的字句此起彼落,我回頭看了一眼那間位於山坡上的小屋,我知道,那位七十七歲的少年已經看穿了我內心隱藏的畏懼,我也想要身心脫落啊,希望,總有一天。

【有時看書 / 有時跳舞】

從大動物園畢業之後,女作家開始關注人類的世界。繞道十四個動物園後,回到美國紐約居住,「有時看書」、「有時跳舞」。這個「一動一靜」的專欄,主要目的是在作品與文獻資料中尋找、拼湊,建構出藝術家們在生活中的形象,換言之——找出藝術家們的「萌點」。

萌,日語漢化之後的動詞,簡言之,就是「被可愛的特質所吸引」。

【何曼莊】

1979 年生,台北人,著有《即將失去的一切》(2009,印刻)、《給烏鴉的歌》(2012,聯合文學)、《大動物園》(2014,讀癮),是作家、翻譯、紀實攝影師、數位媒體製作人。